Oltre che per ricordare un altro debutto cinematografico, ha senso parlare di questo film del 1972 non per il film in sé, che è un prodotto di genere, ma per quel genere che oggi non esiste più: l’erotico, che insieme al sexy conducevano ai cinema, meglio ancora se di terza visione, vagonate di sbarbatelli allupati e adulti nostalgici e/o sognatori e/o guardoni. Mentre il sexy si esprimeva meglio nella commedia scanzonata e spesso becera delle poliziotte delle supplenti e delle infermiere che puntualmente tornavano sugli schermi in tutte le combinazioni possibili mostrando delle belle di turno quanto più possibile – l’erotico si esprimeva sempre in trame drammatiche, spesso pensose ed esistenziali, anche con pretese intellettuali, e oltre a mostrare le grazie delle belle di turno intessevano atmosfere dense di tensione erotica, appunto, dove il vedo-non-vedo è più importante del vedo-tutto. Erotico e sexy che furono l’anticamera del porno, col dilagare del quale proprio in quegli anni, andarono via via scemando fra le produzioni nazionali, e mentre alcune attrici alla Edwige Fenech continuarono nel filone sexy che s’insinuò con successo nella commedia all’italiana, altre, come Lilli Carati ad esempio, scivolarono irrimediabilmente nel porno, e come ebbe a dichiarare lei stessa: solo perché aveva bisogno di soldi per pagarsi gli stupefacenti di cui era dipendente.

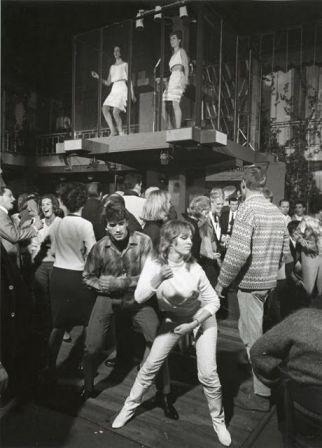

Terza visione, accennavo, perché era un’epoca in cui le sale cinematografiche delle grandi città (e va detto che allora al cinema si entrava in qualsiasi momento, anche a film iniziato) venivano catalogate così: in prima visione, ovvero i cinema più eleganti, avvenivano le prime uscite dei film, che dopo un certo periodo di sfruttamento commerciale passavano in seconda visione, a prezzo ridotto e qualità della sala – struttura, poltrone, audio e video – ancora dignitosi; quando il film, ovvero la pellicola come allora veniva ancora chiamata essendo fisicamente una pellicola di celluloide, esauriva questo segmento di mercato passava in terza visione, che erano le salette più in periferia o più defilate, quelle già fatiscenti, con le poltroncine di legno, il telone dello schermo giallo ocra per quanto erano impregnati di fumo, eh già perché allora si fumava ancora nei cinema, e la pellicola che a volte saltava perché nelle precedenti due visioni si era rotta ed era stata rattoppata. Fra i cinema di terza visione venivano inserite anche le sale parrocchiali la cui programmazione, però, era limitata alle scelte del gestore, dunque niente sesso.

Succedeva, è successo a me da ragazzo, che avendo pochi soldi in tasca si aspettava che il film cui eravamo interessati arrivasse in seconda o terza visione, ma a volte accadeva che quel film fosse troppo “intellettuale” e dopo pochi giorni in prima visione cessasse di girare, mentre al contrario arrivavano già in seconda visione i filmetti di scarso valore o considerati tali da gestori e distributori miopi, spesso produzioni internazionali con nomi sconosciuti che erano stati costretti ad acquistare nel pacchetto che comprendeva il film di richiamo, e qualche volta vi si trovavano delle perle che sarebbero diventati film di culto nella propria nicchia; nelle terze visioni, specialmente quelle parrocchiali, si davano invece programmazioni cicliche e perenni dei classici di Totò e Franco e Ciccio, perché non ancora in tutte le case c’era la televisione, e se c’era aveva una programmazione che andava dal mattino alla sera e durante le ore notturne chiudeva i battenti. Perché pare che una delle ragioni del tramonto delle sale di seconda e terza visione sia stata proprio la diffusione della televisione, e subito a seguire del VHS, l’home video che ci permetteva di registrare dalla tivù qualsiasi cosa, oppure acquistare e/o affittare il film dai negozi specializzati che sorsero come funghi, quelli che poi si riconvertirono coi DVD e DVX e che con l’avvento di internet veloce dove ora si può vedere di tutto, chiusero anche loro i battenti.

Il pregio più grande di “La ragazza dalla pelle di luna” è proprio il suo titolo, un non-sense fortemente evocativo e poetico, senza un’effettiva logica che però concede a chiunque la possibilità di cercarne una propria, davvero come accade con il verso enigmatico di un poeta ermetico. L’altro pregio è ovviamente la ragazza debuttante che si porterà dietro quella descrizione da “pelle di luna” quando riviste e rotocalchi parleranno di lei, e ne parleranno diffusamente, ne erano piene le copertine, perché l’Italia era ancora lontana dall’essere un paese multietnico e l’italiano medio non aveva mai visto bellezze del genere. Solo i nostri padri e i nostri nonni, quelli che nel 1935-36 avevano partecipato alla guerra Italo-Abissina, potevano guardare Zeudi Araya e ricordarsi – o rimpiangere – bellezze simili.

Zeudi Araya era nipote dell’ambasciatore etiope a Roma e 18enne aveva vinto il concorso di Miss Eritrea che come premio aveva proprio una vacanza nella nostra capitale. In realtà la ragazza aveva 16 anni e si era data due anni in più proprio per poter partecipare al concorso di bellezza; l’inganno era stato possibile perché all’epoca, parliamo del 1969, in quel paese ancora scosso da guerriglie locali che negli anni a venire sarebbero diventate battaglie sanguinarie, non esisteva una vera e propria anagrafe e i documenti non erano richiesti perché di fatto inesistenti. Il suo destino era segnato davvero nelle stelle: fra i suoi otto fratelli e sorelle lei era l’unica che aveva studiato l’italiano in un istituto fondato dagli italiani un secolo prima, all’epoca del primo tentativo italiano di colonizzazione quel territorio, quando nell’800 le potenze europee pensarono di espandersi sul continente africano. Così quando venne a Roma, sentendola parlare un fluente italiano la gente la guardava incredula, perché era troppo scura per essere italiana e le persone di colore venivano additate.

Io stesso posso testimoniare un fatto. Era il 1978 e Zeudi Araya era già una star del nostro cinema; la Rai stava mandando in onda, con grande seguito di ascolto, la serie “Radici”. Io passeggiavo col mio nipotino di due anni il quale, vedendo sul marciapiedi opposto un ragazzo nero, il primo che anche io vedevo in città, lo indicò gridando gioioso “Kunta Kinte!” che era il nome del protagonista della serie tratta da un romanzo di successo. Per dire quanto davvero fossimo poco avvezzi a vedere fra noi gente di altri colori, e Zeudi parlava pure come noi.

Mentre era in un ristorante con un’amica romana fu avvicinata da un cortese signore che le disse: “Vorrei fare un suo ritratto, mi chiamo Renato Guttuso” e fu l’inizio di un’amicizia e di una collezione di ritratti che restano nella collezione privata di Zeudi. E sempre in un ristorante fu avvicinata da un tizio che chiedendole a bruciapelo “Vuoi fare cinema?” divenne il suo agente, e già l’indomani la chiamò per presentarle un regista, questo Luigi Scattini che oltre a questo film la diresse in altri due rigorosamente di genere erotico: “La ragazza fuoristrada” e “Il corpo”. Col suo debutto dalla pelle di luna la ragazza fece ovviamente scandalo in terra natia: suo padre, che era governatore della provincia, e dunque uomo in vista, comprò tutti i mille biglietti del cinema dove avrebbe dovuto essere proiettato il film e per il quale erano arrivati in città i contadini dai villaggi vicini; venne però organizzata un’altra proiezione a Decamerè, la città natale di Zeudi, e lì il governatore si dovette arrendere, subendo l’onta degli amici che lo apostrofavano: “Poveretto, come ti compiangiamo, chissà la vergogna che stai provando”.

Sul film c’è ben poco da dire, a essere troppo critici si rischia di sparare sul morto. Lo sceneggiatore e regista Luigi Scattini (padre dell’attrice Monica, brillante caratterista di successo morta a 60 anni per melanoma) era partito alla grande portando agli Oscar del 1962, l’anno in cui Sophia Loren vinse con “La Ciociara”, il suo documentario “La via del carbone”, ma in seguito si perse nel girone dei film di genere, firmandone 14 in tutto fino al 1977, per poi dedicarsi al lavoro di produzione, fino ad assestarsi come adattatore dialoghista dei film stranieri di cui ha diretto anche il doppiaggio. Per chi volesse approfondirne la conoscenza su questa piattaforma è stato creato un blog in sua memoria: https://luigiscattini.wordpress.com/

La storia è quella di una coppia alto borghese, di quelle che nei primi anni ’70 si potevano permettere le vacanze all’estero, lui ingegnere lei fotografa di moda, che decidono di fermarsi in quella che avrebbe dovuto essere solo una tappa di passaggio: le Seychelles, isole da sogno che gli italiani scopriranno grazie a questo film e le agenzie turistiche proporranno in pacchetti “tutto compreso” anche per le limitrofe Maldive, Zanzibar, Mauritius… La coppia scoppia quando incontrano la bella isolana che con lui si rotolerà nuda sul bagnasciuga in lunghe sequenze commentate dal gorgheggio di una soprano su musiche di Piero Umiliani simil Morricone. Lui, pensoso e compreso nel ruolo, è Ugo Pagliai, genero di Vittorio Gassman, interprete teatrale e belloccio degli sceneggiati Rai che qui bamboleggia sbattendo le ciglia più delle colleghe, consapevole che l’attore di rango è lui, con la sua recitazione manierata che andava bene in Rai ma che qui sfiora il ridicolo, colpevoli anche i dialoghi zeppi di profondità che però restano sul margine delle banalità. Lei è la jugoslava Beba Loncar (Desanka Lončar) già con seri trascorsi cinematografici in patria e poi a Hollywood allorché quei produttori venivano a cercare volti nuovi in Europa per contenere i costi cui li costringevano le loro star; arrivò in Italia perché il nostro cinema era sempre affamato di bellezze più o meno esotiche, e bastava che non parlassero correntemente l’italiano (sistemava tutto il doppiaggio) perché fossero subito scritturate; e lei oltre che bella era anche brava, come dimostra in questo film dove è la più centrata e misurata fra i quattro interpreti: aveva cominciato con film d’autore e da festival diretta da calibri come Mauro Bolognini, Pietro Germi, Carlo Lizzani e Mario Monicelli; ma forse consapevole che non sarebbe mai stata un’attrice completa perché sempre doppiata, preferì scivolare nel meno complesso film di genere.

La bella dalla pelle di luna, come la coppia la descrive con un’intuizione estemporanea mentre cercano una frase per definirla, fa di più che circuire il marito e, poiché portatrice di uno sbandierato libero amore che si pratica sull’isola (e per la quale i ragionieri italiani sarebbero partiti in massa con o senza mogli) con sguardi lunghi e vellutati tesse una trama di fascino erotico anche attorno alla moglie che, fotografa di moda, pensa di lanciarla come modella e la accarezza e ne indaga le nudità con la fotocamera Nikon in palese pubblicità. Qui un’altra digressione sull’epoca: gli scatti della fotografa sono diapositive, tecnologia anch’essa caduta in disuso con l’avvento del digitale; si potevano vedere attraverso piccoli visori portatili o tramite proiettore su schermo, e molti abbiamo memoria di certe serate letali dove i padroni di casa che erano stati in vacanza, rigorosamente all’estero per suscitare ancora più invidia, invitavano amici e parenti alla proiezione sulla parete bianca del salone delle centinaia di soporifere diapositive minuziosamente descritte una per una fino a fare notte.

Ma non succede nulla fra le due donne, forse perché troppo scontato o perché troppo oltre per le capacità narrative di sceneggiatori e regista. E così la bella signora si concede una sveltina con un avventuriero, scrittore di racconti che nessuno legge, cui da volto, e amara credibilità di fallito, l’italo-scozzese Giacomo Rossi Stewart, padre dell’oggi più quotato Kim Rossi Stuart. All’epoca del film coi suoi ben portati 47 anni è il più maturo del quartetto. Passato dall’Actor Studio di New York girerà in Italia più di cento film in quarant’anni e nonostante sia stato protagonista in film di ogni genere – cappa e spada, peplum, western, fantasy, horror, spionaggio ed erotico, appunto – non è mai passato al livello di credibile protagonista in film di serie A, anche lui perché sempre doppiato da altri professionisti. Qui mostra un naso malamente rifatto, nonostante sia ancora il 1972 e pochi uomini a quel tempo facevano ricorso alla chirurgia estetica: probabilmente non è riuscito a essere il bello che voleva essere. Nel film è anche accreditato come aiuto regista.

Il film, approfittando dell’ambientazione, inopinatamente tenta anche la via del reportage mostrando spaccati di ambienti e usi e costumi che però si fermano sulla superficie del folkloristico; azzarda con una scena di mattanza di pescecani, in realtà cuccioli di pescecani – allora li chiamavamo ancora così, avremmo imparata a chiamarli squali un paio d’anni dopo quando Steven Spielberg terrorizzò il mondo col suo squalo, jaw in originale, ma anche shark, termini il cui labiale caratterizzato dalla A come unica vocale si adatta al doppiaggio proprio con squalo; infilzando e squartando dal vero i piccoli pescecani il film tenta un timido approccio a certo cinema degli anni ’70 detto di exploitation, un genere ricco di sottogeneri che meriterebbe un approfondimento a parte, e che è andato a finire nello splatter, quando è andata bene, e negli snuff movie per dire il peggio. Erano film approssimativamente con taglio da documentario, o che fingevano di esserlo, in cui venivano sfruttate ambientazioni esotiche per fare film principalmente scandalistici spacciando scene di nudo tribale e/o sesso esplicito e/o rituale, e/o atti di violenza su persone e animali, per narrazione divulgativa, ma in realtà solo pornografica nel senso più ampio del termine. Il regista Umberto Lenzi in “Il paese del sesso selvaggio”, 1972, mostra scene di vero cannibalismo e la cannibal-exploitation ebbe così tanto successo che Ruggero Deodato girò nel 1977 “Ultimo mondo cannibale” e nel 1980 “Cannibal Holocaust”, film di produzione italiana che finalmente avevano grande distribuzione all’estero. Restando sull’erotico italiano che occhieggiò al genere ci sono due film della serie su Emmanuelle Nera, a cui lo stesso Giacomo Rossi Stuart prese parte: “Emmanuelle Nera – Orient Reportage” e “Emmanuelle e gli ultimi cannibali”.

Nel 1975 Zeudy Araya, che si trovava a Los Angeles per studiare la lingua e le abitudini di Hollywood, incontra il produttore Franco Cristaldi che era lì per seguire la candidatura all’Oscar di “Amarcord” di Fellini, e lei gli chiede se avesse potuto procurargli un biglietto per la serata. Lui, che era solo – si stava separando da Claudia Cardinale che lo aveva lasciato per il regista Pasquale Squitieri – la invita ad accompagnarlo e poiché “Amarcord” vince come miglior film straniero, lei viene nominata seduta stante portafortuna di lui, e cominciano a frequentarsi (lui è di 27 anni più anziano) per poi sposarsi nel 1983. Cristaldi la avvierà verso un cinema più dignitoso ma senza grossi exploit e lei, dopo avere recitato in altri cinque film si ritira dai set preferendo stare accanto al marito, forse anche consapevole che non sarebbe mai diventata una star di prima grandezza. Dopo la scomparsa del marito ha preso in mano le redini dell’azienda di produzione cinetelevisiva, e oggi bellissima 70enne, naturalizzata italiana, è diventata un simbolo di successo ed emancipazione nel suo paese d’origine. Nessuno ha mai pensato di farle girare ciò che in qualche modo è stata: una Cenerentola Nera.