Questo film del 1958 è un caposaldo del cinema italiano ma partiamo da più lontano nel tempo e nello spazio, dalla Hollywood dei primi anni ’50 che con film come “Giungla d’asfalto” di John Huston dal genere thriller, o noir per dirla alla francese, sviluppa il sottogenere caper movie detto anche heist movie, ovvero film dove una banda di malviventi organizza un colpa grosso; e se heist è comprensibile in quanto significa rapina, caper è meno chiaro perché letteralmente significa cappero ma in realtà è stato coniato fra i malavitosi italo-americani che hanno anglicizzato l’italiano capriola con riferimento ai salti mortali e a tutte le acrobazie che dovevano fare per sfuggire alle forze dell’ordine. Sta di fatto che il genere piacque molto al pubblico, e fra i principali caper movie bisogna ricordare “Rapina a mano armata” di Stanley Kubrick mentre in Francia ci fu il grande successo di “Rififi” di Jules Dassin, e scavalcando gli anni ’60 in Italia Marco Vicario diresse il dittico “Sette uomini d’oro” e “Il grande colpo dei sette uomini d’oro” al servizio di sua moglie Rossana Podestà; del 1969 è il francese “Il clan dei siciliani” di Henri Verneuil con Jean Gabin, Alain Delon e Lino Ventura; per tornare a Hollywood con “La stangata” di George Roy Hill del 1974 starring Paul Newman e Roibert Redford; poi primeggia il corale “Le iene” di Quentin Tarantino del 1992 fino al trittico di Steven Soderbergh iniziato con “Ocean’s Eleven”, con George Clooney capo brigata, che a sua volta era il remake di “Colpo grosso” del 1960 di Lewis Mileston col Rat Pack Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis jr. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

Ma torniamo in Italia alla fine degli anni ’50. Il genere imperante era il neorealismo nato sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, e ancora resistevano i generi peplum (e vale la pena ricordare il debutto cinematografico di Sergio Leone con “Il colosso di Rodi”) e cappa e spada (nessun film italiano memorabile, supplisce lo sceneggiato Rai “La freccia nera” diretto da Anton Giulio Majano dal romanzo di Robert Luis Stevenson) mentre il cinema spensierato dei telefoni bianchi che imitava le commedie sofisticate hollywoodiane era stato sostituito dalla commedia rosa o sentimentale che abbandonando le ambientazioni scintillanti e irrealistiche si era adattato alla nostra realtà con gli operai e le commesse “Poveri ma belli” di Dino Risi del 1957.

Sul piano del film comico, film per ridere, si era fermi alle pellicole che derivavano dai palcoscenici dell’avanspettacolo e del varietà (ad esempio “I cadetti di Guascogna” che vide il debutto di Ugo Tognazzi e Carlo Croccolo) con interpreti che da lì venivano con le loro maschere e le loro gag (Mario Riva, Riccardo Billi, Carlo Campanini, Macario, Renato Rascel) di cui Totò era il più prolifico esponente, non amato dalla critica colta per quei suoi filmetti senza spessore. In questa brulicante vivacissima realtà si muoveva un gruppo di soggettisti e sceneggiatori che sentivano l’urgenza di raccontare la realtà, la loro realtà, quella realtà di quel preciso momento storico, il dopoguerra e il boom economico, mettendone in evidenza tutte le contraddizioni, l’impossibilità di conciliare il vecchio con il nuovo, l’ipocrisia e l’effimero: una realtà che autori come Pier Paolo Pasolini (“Accattone”) o Bernardo Bertolucci (“La commare secca”) presero di petto, mentre scrittori dalla penna più leggera e ironica e spesso caustica, e forse per questo più incisiva (ricordiamo l’adagio latino “castigat ridendo mores”) come Age & Scarpelli qui autori del soggetto e sceneggiatori insieme a Suso Cecchi D’Amico e allo stesso regista Mario Monicelli, che aveva esordito come braccio destro di Pietro Germi e fu poi regista di Totò che aveva sdoganato in un ruolo drammatico nella co-regia con Steno “Guardie e ladri” che valse all’attore l’ambito Nastro d’Argento e che lo convinse che poteva abbandonare il genere avanspettacolo che lo aveva reso ricco e famoso, ma con la media di cinque film l’anno in cantiere, il successo del pubblico e le pressioni dei produttori, passò ancora qualche anno fino a che concluse la sua carriera lavorando con Pasolini: “Uccellacci e uccellini”, “La terra vista dalla luna” nel film a episodi “Le streghe” e “Che cosa sono le nuvole?” nel film a episodi “Capriccio all’italiana”.

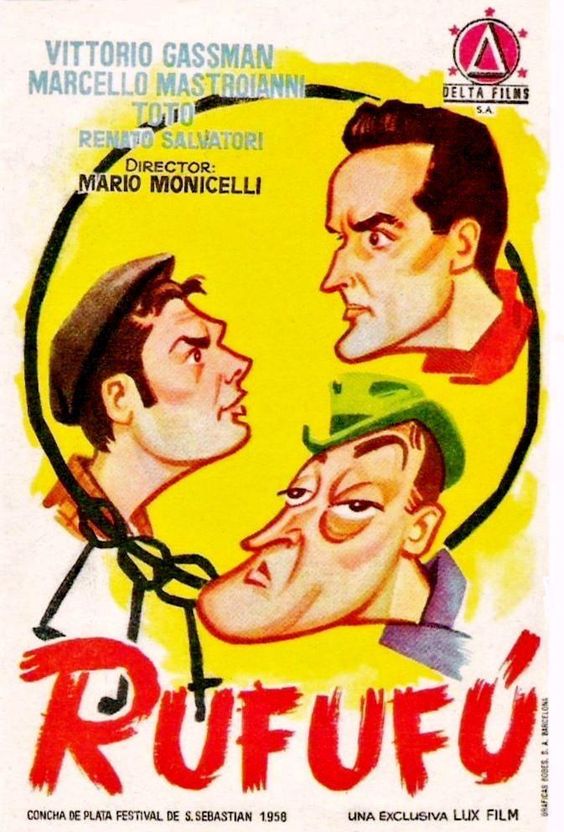

Quando il gruppetto di amici si riunì per buttare giù una nuova sceneggiatura non sapevano che stavano cominciando a scrivere una pagina della storia del cinema. Partirono dall’idea di fare una parodia di quel genere tanto di moda, il caper movie, e presero come modello il noir “Rififi” tanto che il primo titolo pensato per il film in scrittura fu “Rufufù”, ma non erano autori da fermarsi al semplice parodistico e come altra ispirazione ebbero il racconto di Italo Calvino “Furto in una pasticceria”.

Poi c’era la realtà sociale in cui il gruppetto voleva collocare storia e personaggi, e pur condividendo con Pasolini il degrado della periferia romana in cui il boom sarebbe tardato ad arrivare e ancora si sarebbe vissuto di espedienti, i loro ladruncoli non hanno l’innocente cattiveria degli accattoni e dei ragazzi di vita pasoliniani, ma risentendo della leggerezza della Commedia dell’Arte (che i nostri ovviamente conoscono) sono Arlecchino e Brighella e Pulcinella i cui espedienti per procurarsi il tozzo di pane rimangono fallimentari e grotteschi, come certi capitomboli del fanfarone Er Pantera, ma sono qui intessuti dell’umanità di persone reali che soffrono e addirittura – novità assoluta in commedia – muoiono tragicamente, come il personaggio motore della storia interpretato da Memmo Carotenuto. Il risultato è un dolce-amaro, un grottesco patetico venato di tristezza, qualcosa di talmente simile alla vita reale da portare al cinema folle di spettatori che ridevano insieme delle loro stesse sventure, e però non mancano le battute folgoranti come quando Capannelle chiede a un ragazzino di un certo Mario e quello gli risponde che lì nel quartiere ce ne sono cento; sì ma questo è stato in galera, specifica Capannelle, sempre cento sono, risponde il ragazzino.

A scrittura ultimata sarebbe stata fondamentale la scelta del cast. I produttori, Franco Cristaldi in testa, avrebbero voluto scritturare i soliti noti che venivano dal varietà e dall’avanspettacolo, a cominciare da Alberto Sordi nel ruolo del pugile suonato Peppe er Pantera per il quale Monicelli e gli altri sceneggiatori – che avevano creato tutti i personaggi intorno ad un baricentro realistico, senza vezzi e gag, corredandoli però di un patrimonio di battute e situazioni brillanti e folgoranti sulle quale si sarebbe dovuta giocare tutta la comicità del film – si erano impuntati su Vittorio Gassman, in quale venendo dal teatro impegnato nel cinema aveva per lo più interpretato ruoli da cattivo, e con la sua aria da intellettuale non dava ai produttori nessuna garanzia di successo come attore comico, ma alla fine dovettero cedere alle argomentazioni di Monicelli & company, che con l’aiuto del truccatore Romolo De Martino crearono per Gassman un pesante trucco che con una parrucca gli abbassava l’attaccatura sulla fronte, e accentuando il profilo del naso e rendendo le labbra leggermente calanti lo ridisegnarono proprio come quel pugile suonato di periferia che avevano immaginato sulla carta, e l’invenzione poi della sibilante balbuzie completò il personaggio, sdoganando Gassman in un mondo ancora per lui inesplorato. Va segnalato che nel film viene omaggiato ritraendo la locandina del suo “Kean – genio e sregolatezza” che aveva diretto e interpretato a teatro e poi diretto e interpretato anche sullo schermo con l’importante contributo tecnico di Francesco Rosi.

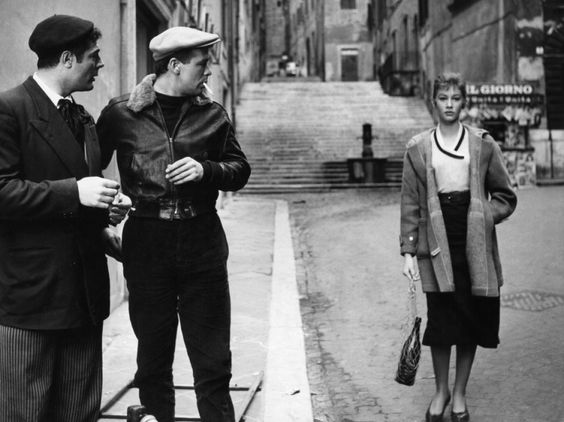

Nel calibratissimo cast Renato Salvatori (doppiato da Marcello Prando) entrò come secondo nome (in percentuale di misura più piccola rispetto a Gassman) e come segno di continuità con la commedia rosa di cui era protagonista, anche qui protagonista di una storia amorosa ovviamente assai contrastata. Il caratterista Memmo Carotenuto, fratello di Mario, faccia da duro e voce roca è al terzo posto nei titoli di testa e probabilmente nel suo ruolo più significativo. Con le lettere che continuano a rimpicciolirsi segue Rossana Rory (Rossana Coppa sui documenti) già fotomodella e foto-attrice per “Sogno” che qui è l’unica componente femminile della banda e anche nel suo ruolo più importante (doppiata da Monica Vitti): nonostante l’impegno, andò a studiare recitazione presso la londinese Royal Academy of Dramatic Art, non riuscì a sfondare e pochi anni dopo, dopo aver partecipato a “L’eclisse” di Michelangelo Antonioni, si ritirò dalla carriera artistica. Segue nei titoli la 17enne in rapida ascesa Carla Gravina qui al suo terzo film e che aveva debuttato 15enne in “Guendalina” dello scopritore di Lolite Alberto Lattuada. Dopo di lei nei titoli di testa viene la non ancora ventenne Claudia Cardinale (doppiata dalla palermitana Lucia Guzzardi) qui al suo debutto cinematografico italiano e per la quale vale la pena spendere qualche parola in più.

Era nata a Tunisi da genitori altrettanto tunisini per nascita ma di discendenza siciliana. Va ricordato che la Tunisia era un protettorato francese e durante la Seconda Guerra Mondiale (Claudia nata nel ’38 era ancora bambina) l’Italia mussoliniana con la Germania hitleriana occuparono Tunisi con gravi e diverse conseguenze per tutta l’enclave italiana che lì viveva; nello specifico il padre di Claudia che aveva mantenuto rapporti con la famiglia d’origine in Sicilia, non aveva preso la nazionalità francese mantenendo quella italiana, e se in quel frangente ciò poteva giocare a suo favore agli occhi del regime, nei fatti tutti quegli italiani d’Africa furono vittime di un diffuso e paradossale sentimento italiano anti-italiano, con italo-tunisini che sposarono la causa fascista, altri che restarono fedeli alla Francia e altri ancora che volevano restare neutrali come fu per la famiglia Cardinale. Superato il disagio della guerra l’adolescente Claudia parlava solo arabo tunisino, francese e il siciliano trapanese appreso in famiglia, e come tutte le ragazze della sua generazione era una fan della Brigitte Bardot esplosa con “E Dio creò la donna” di Roger Vadim, star con la quale duetterà anni dopo, nel 1971, nel brutto western “Le pistolere” di Christian-Jacque. In ogni caso il cinema la attendeva: a diciotto anni partecipò a un cortometraggio documentaristico che omaggiava l’intraprendenza delle donne tunisine nell’immediato dopoguerra: “Les Anneaux d’or” di René Vautier che al Festival di Berlino vinse l’Orso d’Argento. Bastò l’unico primo piano di quel film per farla diventare una celebrità locale ed essere richiesta dal regista Jacques Baratier che la volle per un ruolo secondario in “I giorni dell’amore”, ruolo che accettò con riluttanza perché aspirava a quello della protagonista nel quale la produzione volle un’attrice di pura nazionalità tunisina; protagonista maschile il giovane egiziano Omar Sharif in un film candidato per la Palma d’Oro al Festival di Cannes che per la nostra riluttante Claudia fu il primo vero impegno come attrice cinematografica, per il quale in ogni caso aveva ottenuto la dicitura in cartellone “e la partecipazione di” essendo ancora in pratica una sconosciuta. Claudia avrebbe duettato da protagonista con Sharif nel 1991 in “Mayrig” del franco-armeno Henri Verneuil, che l’anno dopo ebbe il seguito “Quella strada chiamata paradiso”, film che raccontano il genocidio armeno che però hanno avuto scarsa diffusione.

Momentaneamente accantonata la non del tutto per lei soddisfacente, benché di qualità, esperienza cinematografica, la giovane scalpitava e non sapeva come uscire dall’impasse della sua vita borghese tunisina, così non le parve vero quando a Tunisi si tenne la “Settimana del Cinema Italiano” organizzata da “Unitalia Film – Rivista trimestrale dell’Unione nazionale per la diffusione del film italiano all’estero”, durante la quale vinse – “in modo del tutto involontario e inconsapevole” recitano le cronache – il concorso “La più bella italiana di Tunisia” dove probabilmente si era iscritta in modo del tutto altrettanto involontario e inconsapevole: ma la ragazza, come vedremo, era fortemente motivata e consapevole.

Il premio del concorso consisteva in una vacanza spesata alla Mostra del Cinema di Venezia in cui seppe mettersi in mostra agli occhi dei tanti pigmalioni, registi e giornalisti e soprattutto produttori lì presenti, Franco Cristaldi in testa. Dicono sempre le cronache che accettò l’invito da parte del produttore Salvatore Argento (padre del regista Dario Argento) e del giornalista Lidio Bozzini l’offerta di fermarsi a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, che la ragazza accettò – non si sa a che titolo: chi pagava cosa e per cosa? Probabilmente oggi è lecito immaginare che i due fossero i prestanome del produttore Cristaldi, che di 14 anni più anziano della ragazza e già sposato, non si poteva esporre in quell’epoca in cui il divorzio era illegale in un Paese ultra cattolico in cui le relazioni extraconiugali creavano scandalo e condanna sociale: oggi sappiamo che Franco Cristaldi e Claudia Cardinale avevano già cominciato una relazione. Ma gli studi di recitazione e dizione, sua insegnante al Centro fu Tina Lattanzi, misero in evidenza la sua scarsa attitudine sia alla recitazione che all’apprendimento e dopo appena un trimestre abbandonò l’impresa per tornare a Tunisi… ma dato che la sua fotogenia era indiscutibile e la sua relazione con Cristaldi solida, si fece di necessità virtù e fu dato eco sulla stampa, con copertina sul settimanale “Epoca”, a quel suo inconcepibile rifiuto di continuare la carriera cinematografica: anche gli handicap se ben gestiti posso diventare vantaggi nelle mani di un solido ufficio stampa. Del suo stile recitativo, una volta diventata famosa, coerentemente dirà: “Io non mi sono mai considerata un’attrice. Sono solo una donna con una certa sensibilità: è con quella che ho sempre lavorato. Mi sono accostata ai personaggi con grande umiltà: cercando di viverli dal di dentro, usando me stessa, e senza far ricorso a nessun tipo di tecnica.”

Ancora di quell’intenso periodo è un’altra pagina che resterà oscura nella vita dell’attrice: la gravidanza del suo primogenito Patrick che partorirà a Londra, lontano da occhi indiscreti, dopo la fine della lavorazione del film. Durante la lavorazione ha tenuto segreta la gravidanza, come segreta rimarrà la genesi: verrà raccontato in seguito che rimase vittima di uno stupro da parte di uno sconosciuto ma alla luce dei fatti è lecito pensare che il figlio fosse del produttore e che l’invenzione dello stupro servisse anche, ancora una volta, a far di necessità virtù – ma questa è mia personale speculazione essendo a tutt’oggi la vicenda narrata così come fu data sin dall’inizio. E se dal lato professionale questo ruolo di siciliana illibata ritagliato su di lei la portò all’immediato successo, sul piano privato fu per lei un periodo assai difficile: era consapevole che la relazione con Cristaldi non poteva essere ufficiliazzata e soffriva lo stereotipo dell’immagine della giovane avventura del produttore attempato. Con l’avvio della sua carriera la famiglia la raggiunge a Roma e durante i primi anni mostrerà in pubblico suo figlio presentandolo come un fratellino.

In seguito, anni dopo, dichiarerà di non essersi mai sentita davvero la compagna di Cristaldi, quanto piuttosto un trofeo da tenere sotto vetro, una “Cenerentola gratificata dalla sua generosità” per l’aiuto dato nel difficile momento della gravidanza segreta e per, va da sé, l’impegno profuso per costruirle una carriera e un’immagine professionale adeguata; ma per il resto si era sentita in trappola: per il doppio legame, personale e professionale, si sentiva schiacciata e costantemente sotto controllo attraverso lo staff – il responsabile stampa, la segretaria e l’autista personali – che facevano riferimento a Cristaldi che probabilmente aveva perso la testa per la ragazza e finì col rinchiuderla in una gabbia dorata, una torre d’avorio, sempre ricordandole e rinfacciandole che lui l’aveva creata e che dunque gli apparteneva. Conducevano sempre vite separate, tranne qualche breve viaggio, e anche dopo il matrimonio che nel 1966 lui organizzò negli Stati Uniti avendo ottenuto l’annullamento della precedente unione dalla Sacra Rota, lei non lo chiamò mai Franco ma sempre e solo Cristaldi, fino alla definitiva rottura avvenuta nel 1975, allorché Claudia si era innamorata del regista Pasquale Squitieri conosciuto sul set di “I guappi”. Col matrimonio Cristaldi aveva adottato legalmente il primogenito dell’attrice. E sarebbe ancora lunga la narrazione su Claudia Cardinale se non fosse che devo rientrare nei ranghi del film che l’ha lanciata.

Al suo nome seguono nei titoli di testa i primi tre insieme dopo i nomi da solisti: Carlo Pisacane, Tiberio Murgia e Gina Rovere, lei nel ruolo secondario della moglie in galera di Marcello Mastroianni, è una caratterista romana che avrà i suoi ruoli più importanti nei prossimi “Nella città l’inferno” di Renato Castellani e “Adua e le compagne” di Antonio Pietrangeli. Il napoletano Pisacane viene invece dalla gloriosa filodrammatica partenopea e aveva cominciato a fare cinema già in gioventù all’epoca del muto per poi proseguire come caratterista generico e qui è al suo primo personaggio importante, quel Capannelle che gli porterà talmente fortuna e fama da venire accreditato nelle produzioni future anche come solo Capannelle; il suo riuscitissimo accento bolognese è dovuto al doppiaggio del friulano Nico Pepe.

Il sardo Tiberio Murgia è al suo debutto cinematografico diventando siciliano col doppiaggio del napoletano Renato Cominetti e anche il suo personaggio ha talmente fortuna che proseguirà la carriera continuando a essere scritturato come siciliano. Prima di approdare al cinema ha un passato rocambolesco: di famiglia povera emigra in Belgio per andare a fare il minatore a Marcinelle dal cui disastro scampa perché si era dato malato per stare con la moglie di un collega di cui era divenuto amante, ma l’intera storia è oggi ritenuta falsa perché viene da un articolo della rivista “Gente” di genere scandalistico-propagandistico per favorire la carriera del neo-attore. Di fatto Murgia fu veramente minatore in Belgio e poi lavapiatti in un ristorante di Roma dove fu notato da un assistente di Monicelli e da lì si avviò la sua carriera di caratterista siciliano.

Va dato merito al regista e al suo staff di co-sceneggiatori l’avere inserito nel cast dei coprotagonisti due piccoli caratteristi, Carlo Pisacane di antica scuola teatrale e Tiberio Murgia preso dalla strada: due personaggi veramente costruiti a tavolino che nulla avevano e avranno a che fare col carisma dell’interprete; due facce che già da sé erano maschere, ma personaggi creati col supporto di altri due professionisti a dare loro la voce: in pratica per ogni personaggio due attori, uno davanti e l’altro dietro la macchina da presa, perché senza quelle voci e quegli accenti le due maschere non sarebbero mai esistite. Pratica oggi irrealizzabile per fortuna, per la dignità professionale degli interpreti, ma che allora era prassi comune se si pensa che anche molti dei protagonisti venivano doppiati e la cosa non creava scandalo. Qui c’è Renato Salvatori che praticamente sarà sempre doppiato in tutta la sua carriera e se ciò non fosse stato consentito probabilmente si sarebbe impegnato a studiare recitazione e dizione laddove la fotogenia non sarebbe bastata più; per molti anni Claudia Cardinale fu doppiata, però si è battuta per recitare con la sua voce, e anche Totò che verso la fine era ormai quasi cieco e aveva come doppiatore ufficiale Carlo Croccolo. I titoli di testa continuano col resto dei generici fra i quali bisogna ricordare Elisa Fabrizi che è un errore di trascrizione trattandosi in realtà di Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi, che dopo la scomparsa del fratello diverrà nota come Lella Fabrizi o più semplicemente Sora Lella, attrice intrattenitrice e proprietaria di una trattoria sull’isola Tiberina a Roma. I titoli si concludono “con” Marcello Mastroianni le cui lettere riprendono la misura massima che Gassman aveva avuto in apertura, “e con la partecipazione straordinaria” di Totò. Non è accreditato il prevalentemente radio-televisivo Mario Feliciani nel ruolo del commissario di polizia che tornerà nel sequel dell’anno dopo messo in cantiere a tambur battente.

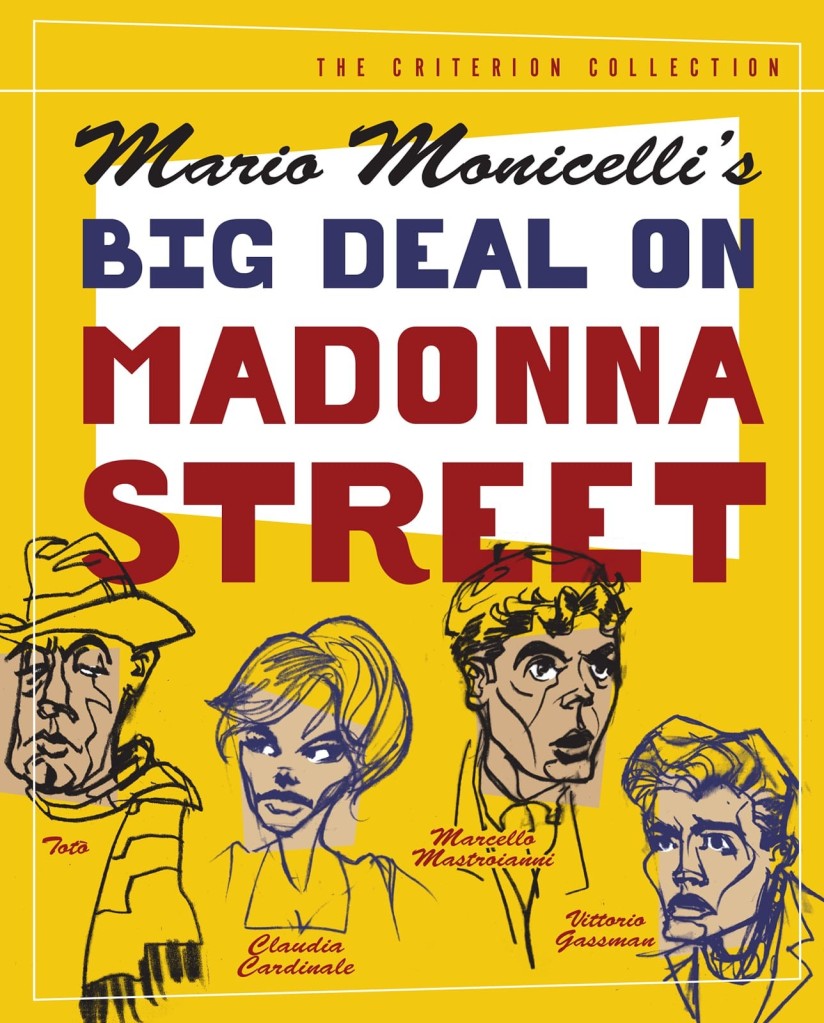

Sul momento nessuno si rese conto di cosa era accaduto: il fatto più evidente fu il clamoroso successo del film che fu distribuito praticamente in tutto il mondo: negli USA e nel Regno Unito col titolo “Big Deal on Madonna Street” e lì avrebbe avuto grande risonanza soprattutto fra gli addetti ai lavori tanto che nei decenni a seguire avrebbero realizzato ben due remake; mentre in Spagna fu ripreso il primo titolo provvisorio “Rufufù” e in Francia si optò per “Le Pigeon” il piccione, vai a capire perché, mentre in Argentina e Brasile fecero una fedele traduzione del titolo: “Los desconocidos de siempre” e “Os eternos Desconhecidos“.

Dovette passare qualche anno perché ci si rendesse conto che “I soliti ignoti” era diventato il capostipite di un nuovo genere cinematografico: la commedia all’italiana. Che era un po’ quello che era successo secoli prima nel teatro quando dalla Commedia dell’Arte si passò alla commedia brillante borghese dove i caratteri avevano perso la fissità delle maschere per diventare esseri umani a tutto tondo con i loro chiaroscuri. Da quel film in poi tutti dovettero fare i conti con quel modo di scrivere e realizzare pellicole brillanti e in un paio di decenni si realizzarono grandi film, molti dei quali a episodi, fino a che la commedia all’italiana non morì verso la fine degli anni Settanta stretta fra le spire della commedia sexy. Mario Monicelli fu candidato agli Oscar nella categoria Miglior Film Straniero e vinse lo spagnolo Festival di San Sebastian; ai Nastri d’Argento vinse Vittorio Gassman come miglior protagonista e l’intera squadra degli scrittori fu premiata per la miglior sceneggiatura.

L’anno dopo uscì il sequel “Audace colpo dei soliti ignoti” con Nanni Loy che prese il controllo dell’impresa, e un secondo tardivo nostalgico seguito si ebbe nel 1985 diretto da Amanzio Todini: “I soliti ignoti vent’anni dopo”. Del 2020 è l’adattamento teatrale andato in scena al Teatro La Pergola di Firenze, diretto e interpretato da Vinicio Marchioni su copione di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli. Altro adattamento teatrale ma in musical fu quello che Bob Fosse realizzò nel 1986, “Big Deal”, che non vide praticamente nessuno: 6 anteprime e 69 repliche, a Broadway. Due i remake americani, dicevamo: il primo è “Crackers” del 1984 diretto da Louis Malle con Donald Sutherland e Sean Penn, mentre del 2002 è “Welcome to Collinwood” diretto dai fratelli Anthony & Joe Russo e prodotto da George Clooney che si è collocato nel ruolo che fu di Totò. Nel 2000 Woody Allen fece un’importante citazione-omaggio nel suo “Criminali da strapazzo”. Un altro importante omaggio è nel film “A/R Andata + Ritorno” del 2004, terza regia di Marco Ponti.

Fra le curiosità: il film sarebbe dovuto uscire col titolo “Le Madame” che era il soprannome con cui i criminali chiamavano i poliziotti e che venne rigettato dalla censura perché non si poteva ironizzare sulle forze dell’ordine. La Via delle Madonne in cui viene tentato il colpo, ripreso dal titolo americano, in realtà non esiste, trattandosi della scalinata di Via della Cordonata che scende su Via delle Tre Cannelle, dietro Piazza Venezia. La ragazza che litiga col fidanzato sotto il lucernario su cui restano appesi i ladruncoli è l’ungherese Edith Bruck, scampata ai campi di concentramento nazisti, che si era stabilita a Roma dopo aver tentato di rientrare in patria, dove non aveva più nessuno, per poi di trasferirsi in Israele nel 1948 a ridosso della formazione del nuovo stato, immaginato “di latte e miele”, come scriverà, ma percorso da altri insopportabili conflitti. Come ancora oggi è. A Roma frequenta ovviamente l’ambiente intellettuale dove conosce e poi sposerà il poeta-regista Nelo Risi, fratello di Dino, e debutterà come scrittrice nel 1959 con “Chi ti ama così” scrivendo in lingua italiana, una lingua non sua, come spiegherà, che le consente il necessario distacco per descrivere la sua esperienza nei campi di concentramento. Ultima curiosità: i nomignoli Capannelle e Ferribotte erano stati orecchiati nella vita reale: a Capannelle c’è l’ippodromo di Roma ed era il soprannome di un assiduo scommettitore sulle corse dei cavalli, caratteristica che nel personaggio del film non c’è, mentre Ferribotte è la storpiatura di ferry boat, il traghetto che i siciliani prendevano per raggiungere il continente e come molti ancora lo chiamavano: ferribotte o ferribotto. Entrambi i personaggi torneranno nel prossimo sequel mentre solo Ferribotte sopravvivrà vent’anni dopo.

Il film è disponibile su RaiPlay e YouTube.