Prima della problematica collaborazione con Vittorio De Sica per la sceneggiatura de “Il giardino dei Finzi-Contini”, film dal quale Giorgio Bassani ritirò la sua firma, lo scrittore bolognese di nascita e ferrarese d’adozione aveva felicemente affidato all’esordiente concittadino Florestano Vancini un altro suo racconto che il regista riscrisse per il cinema insieme a Ennio De Concini e Pier Paolo Pasolini – il primo già affermato professionista della scrittura filmica che un paio d’anni dopo riceverà l’Oscar per la sceneggiatura di “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi, il secondo già divisiva personalità della cultura qui alla sua terza sceneggiatura dopo aver co-scritto “Le notti di Cabiria” di Federico Fellini e “La notte brava” da un suo stesso racconto diretto da Mauro Bolognini: dunque l’esordio del 34enne Vancini, già documentarista di lungo corso, avviene sotto i migliori auspici. Di lui abbiamo appena visto “Il delitto Matteotti”.

Il racconto è “Una notte del ’43” che chiude la raccolta “Cinque storie ferraresi” pubblicata nel 1957 e con la quale lo scrittore vinse il Premio Strega; nel racconto Bassani inventa uno uomo alla finestra che sarà spettatore involontario di una tragedia, e attraverso il suo sguardo racconta un preciso fatto storico, quello che verrà ricordato come “l’eccidio del Castello Estense” in cui il 15 dicembre del 1943 furono fucilati undici oppositori al regime fascista come rappresaglia all’omicidio di un federale. Il protagonista del racconto è un ex fascista che adolescente partecipò alla Marcia su Roma del 1922, e nel presente narrativo proprietario di una farmacia e gravemente infermo a causa della sifilide contratta ai tempi di gloria, e per la quale avendo perso l’uso delle gambe se ne sta tutto il giorno alla finestra – una situazione che ricorda assai da vicino un altro infermo affacciato alla finestra nel celeberrimo film di Alfred Hitchcock “La finestra sul cortile” del 1954 da un racconto giallo di Cornell Woolrich che risale ai primi anni ’40 ma che fu pubblicato in Italia solo in seguito al successo del film, nel 1956, lo stesso anno in cui Bassani pubblicò i suoi racconti su cui già lavorava da anni, dunque è improbabile che l’italiano sia stato ispirato dall’americano il cui protagonista è un fotoreporter testimone involontario di un uxoricidio mentre il farmacista ferrarese è testimone di una ben più seria e reale tragedia.

Florestano Vancini con i suoi co-sceneggiatori di rango aggiunge al fattaccio storico un melodramma privato cinematograficamente molto efficace, inventando per il farmacista Pino Barilari la bella e devota moglie Anna, che intristita dal peso dell’infelice matrimonio casualmente rincontra la vecchia fiamma Franco Villani, e il fuoco della passione torna a divampare fra le stoppie della sua arida esistenza. L’aitante Franco viene da una famiglia di antifascisti e lui personalmente, dopo l’armistizio firmato dall’Italia con gli Alleati l’8 settembre del ’43, si era dato alla macchia allorché Benito Mussolini, che aveva riparato in Germania era tornato fondando in quel nord Italia la Repubblica di Salò, territorio sul quale nazisti e repubblichini fascisti continuavano a imperversare con le loro leggi repressive e persecutorie rastrellando tutti i pusillanimi, gli uomini abili e arruolabili (oggi si dice impiegabili in quanto altrettanto forza-lavoro) per mandarli al fronte o nei campi di concentramento.

Quella notte del ’43 che diventa lunga nel titolo del film, è quella in cui la bella Anna finalmente si concede all’antica fiamma; era uscita di casa di nascosto dal marito che però quella sera non aveva preso il suo solito sonnifero: l’uomo, insonne, si rimette alla finestra in tempo per assistere alla fucilazione degli antifascisti rastrellati nottetempo, fra loro anche il padre di Franco, accusati di un delitto che non avevano commesso, quello del Federale appena nominato da Alessandro Pavolini, in realtà fatto uccidere da tal Carlo Aretusi soprannominato Sciagura che voleva per sé la carica fascista; l’arresto dell’anziano avvocato Villani aveva tragicamente interrotto la clandestina notte d’amore tra il figlio e Anna, la quale rientra all’alba giusto in tempo per essere vista dal marito ancora alla finestra: il melodrammatico cerchio si chiude e finalmente la donna gli rinfaccerà la “malattia schifosa” che ha avvelenato il loro matrimonio.

Dell’autore, qui alla sua opera prima, è evidente il lungo apprendistato come documentarista perché dirige con mano ferma un film tecnicamente perfetto e drammaturgicamente assai pregnante con questa sua dichiarata attenzione ai drammi privati come specchio della storia collettiva che caratterizzeranno la sua cinematografia, come se avesse sentito la necessità di creare un ponte fra il rigore del documentario e la fantasia del cinema narrativo; un film che risente della lezione neorealista e che comincia a esplorare un nuovo filone in cui Florestano Vancini sarà maestro: il cinema d’impegno civile. Il film che compone è livido come i tempi che narra: il protrarsi di una guerra già prossima alla fine, gli ultimi inutili e feroci colpi di coda del regime, il protagonista consumato da una malattia all’epoca fortemente debilitante quanto infamante, la moglie dibattuta fra un affetto sincero ormai fraterno e la necessità di continuare ad amare, il pragmatismo dell’amante che sceglie la fuga in Svizzera alla realizzazione di un antico amore, l’ambiguità degli uomini in camicia nera.

Breve storia delle riviste di cinema in Italia

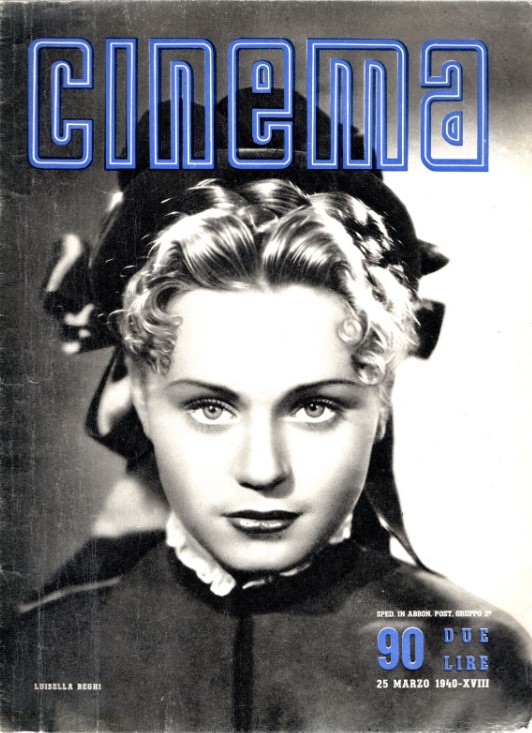

Cast di primordine. Enrico Maria Salerno, che continuerà a lavorare con Vancini aggiungendo altre perle alla sua cinematografia – “Le stagioni del nostro amore” 1966, “La violenza: quinto potere” 1972 – è qui il patetico farmacista che l’autore racconta come appassionato di film, di certo trasferendogli una sua personale passione, che legge la rivista Cinema e che consiglia alla moglie quali film andare a vedere, chiedendole al ritorno se i protagonisti sullo schermo si sono baciati per farsi raccontare quei baci: acutissima nota poeticamente introspettiva che racconta il bisogno d’amore dell’uomo intrappolato nella sua infermità; e visto che ci siamo l’autore fa citare al personaggio alcuni film dell’epoca, di quel cinema di regime fra polpettoni storici e musicarelli e favole con i telefoni bianchi, come breve passaggio di storia del cinema che qui riferisco: “Il leone di Damasco” e “La cena delle beffe”, “Violette nei capelli” ma anche il nazista antiebraico “Suss l’Ebreo”.

Il protagonista del racconto diventa nel film il comprimario della vera protagonista, sua moglie Anna, intensamente interpretata dall’inglese Belinda Lee di ottimi studi teatrali in patria ma affermatasi, suo malgrado, solo nel cliché di bionda sexy svampita che tanto piaceva all’uomo medio; va da sé che i produttori nostrani si accorsero di lei e la bella inglese venne in Italia nel 1957 a girare il peplum “La Venere di Cheronea” soggetto e sceneggiatura del giovane Damiano Damiani non ancora regista. L’attrice, attraversando burrascose vicende sentimentali, si trasferì in Italia senza però scrollarsi di dosso il cliché che si era portata dietro insieme al resto dei bagagli. Il primo a utilizzarla come vera attrice in un ruolo serio fu Francesco Rosi ne “I magliari” e l’anno dopo è in questo film. Non avrà il tempo di consolidare la sua carriera come attrice di grandi doti perché morirà l’anno dopo in un incidente stradale in California, appena 25enne.

Nel ruolo dell’amante un altro attore di rango, Gabriele Ferzetti, che nonostante sia più anziano di Salerno di una decina d’anni regge bene il confronto, grazie anche al fatto che l’altro interprete non teme di mostrare la sua incipiente calvizie nel rendere il suo personaggio di perdente. Ferzetti, attivo anche in teatro fin dagli anni ’40, manterrà il suo personaggio di uomo dal fascino spesso ambiguo fino al riconoscimento internazionale come cattivo nell’unico 007 interpretato da George Lazemby. Tornerà a lavorare con Vancini nel 1963 con “La calda vita”.

L’ambiguo fascista detto Sciagura è interpretato da un monumento dello spettacolo italiano: Gino Cervi. Classe 1901, appassionato di teatro sin da bambino (il padre era critico teatrale) cominciò a calcare le scene come filodrammatico e già nel 1925 fu scritturato come primo attor giovane nella compagnia di Luigi Pirandello accanto a primi attori come Marta Abba e Ruggero Ruggeri, interpretando il ruolo del Figlio nel discusso (all’epoca) “Sei personaggi in cerca d’autore”, la cui genesi è stata recentemente narrata da Roberto Andò in “La stranezza”. Subito baciato dal successo lavorò con le migliori compagnie fino a diventare prim’attore e poi capocomico; ovviamente il cinema si accorse di lui che debuttò nei primi anni ’30 e, poiché si era nell’epoca del cinema di regime, divenne un divo dei film eroici-storici. Nel 1960, quando uscì con questo film in cui si divertì a fare la carogna, era già da anni il popolarissimo Don Peppone nei film col francese Fernandel nel ruolo di Don Camillo nella saga dalla narrativa di Giovannino Guareschi. Cervi, generalmente impegnato in commedie, due anni dopo questo film tornerà in un ruolo drammatico in un altro film su Fascismo e Resistenza: “Dieci italiani per un tedesco; via Rasella” di Filippo Walter Ratti. Co-produce il film suo figlio Antonio, Tonino Cervi, che sarà anche regista nonché padre dell’attrice Valentina Cervi.

Concludono il cast dei ruoli principali: Andrea Checchi nel ruolo dell’effettivo farmacista del negozio di Barilari, che fu un altro grande interprete come comprimario, dotato di una recitazione asciutta e assai moderna per quell’epoca ancora intrisa di un certo manierismo ereditato dal cinema di regime. I caratteristi Nerio Bernardi e Isa Querio interpretano i genitori di Ferzetti mentre come loro figlia adolescente c’è la bruna 17enne Raffaella Pelloni che quello stesso anno si era diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia dopo avere abbandonato l’accademia di danza per la quale non aveva grandi qualità; mancano pochi anni perché indossi un caschetto biondo e assuma il nome d’arte di Raffaella Carrà suggeritole dallo sceneggiatore-regista televisivo Dante Guardamagna, appassionato di pittura, che associando il nome di Raffaella a quello di Raffaello Sanzio lo accoppiò col cognome Carrà dal pittore Carlo Carrà: nacque così la Raffa che tutti conosciamo e che da lì in poi, non riuscendo a sfondare come attrice si diede al varietà televisivo. Tutti gli interpreti del film parlano con le loro voci tranne Andrea Checchi, doppiatore a sua volta probabilmente impegnato altrove che qui ha la voce di Giuseppe Rinaldi, e l’inglese Belinda Lee che fu doppiata dalla querula Lydia Simoneschi già doppiatrice delle dive d’oltreoceano, che purtroppo infonde al personaggio un che di artefatto che stona con l’impianto sonoro generale.

Il film, molto apprezzato da pubblico e critica, è stato inserito tra i 100 film italiani da salvare. Giorgio Bassani, dopo questa prima esperienza di scrittore rappresentato al cinema, e di autore impegnato nella narrazione delle malefatte fasciste, dieci anni dopo lo sarà ancora col già detto “Il giardino dei Finzi-Contini” e poi ancora nel 1987 con “Gli occhiali d’oro” diretto da Giuliano Montaldo.