1963. Con i suoi primi due film, “Accattone” e “Mamma Roma”, benché scarso di successo al botteghino e creatore di divisivi scandali, Pier Paolo Pasolini si impone come il nuovo che avanza nella nostra cinematografia, già amato nell’ambiente artistico-culturale e all’estero, ma genericamente inviso in quell’Italia democristiana e Vaticano-centrica, inviso persino alla sinistra allora estrema del PCI – cui Pasolini si era affiliato da giovane ma poi cacciato “per indegnità morale e politica” all’epoca del primo processo, il 1950, per atti osceni in luogo pubblico che, benché da condannare (ancora oggi sarebbero assai discutibili) non meritavano certo uno stigma politico. Ciò che realmente disturbava, perché sia a la destra che la sinistra erano accomunate da un medesimo comune senso del pudore, era lo sdoganamento dell’omosessualità, non più con gli atteggiamenti macchiettistici da deridere e perciò tollerare, ma per l’impegno politico e sociale che ora esso veicolava, come critica all’intera società che non risparmiava nessuno: Pasolini chiedeva a tutti, clero e intellettuali sinistrorsi e fascisti, di fare i conti con i propri peccati e buttare la maschera ipocrita da sepolcri imbiancati: che era ciò a cui quella stessa società lo aveva costretto, pubblicamente, nelle aule dei tribunali. Pasolini era un puro di spirito e una mente acutissima, tormentato da un’omosessualità che l’intera società condannava e quindi vissuta come una colpa da espiare, cui il pubblico scandalo aveva esacerbato una naturale intransigenza, e via via che la sua personalità culturale cresceva, cresceva di pari passo anche la misura del suo indice puntato ad accusare chi lo aveva accusato.

“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all’esterno son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all’esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità”. Vangelo di Matteo, capitolo 23, versetti 27 e 28.

Come dichiarato non avrebbe fatto un altro film sulle periferie romane e, nonostante gli scarsi introiti, il produttore Alfredo Bini è felicissimo della sua collaborazione con Pasolini: aveva appena vinto il Nastro d’Argento per il complesso delle sue produzioni: due film di Mauro Bolognini e i due film di Pasolini, appunto. Quindi lo inserisce in questo pacchetto di bei nomi mettendo su un film a episodi, genere spesso redditizio perché mediamente a basso costo moltiplicava gli spettatori moltiplicando i nomi in cartellone, e ha sdoganato Pier Paolo Pasolini nella cinematografia di genere per grandi platee. Nel film vediamo che il vero titolo è “Laviamoci il cervello” e l’invenzione di Bini Ro-Go-Pa-G è il sottotitolo. Ma il titolo è stato cambiato dopo che il film era stato denunciato e condannato per vilipendio alla religione a causa dell’episodio di Pasolini – e di chi se no?

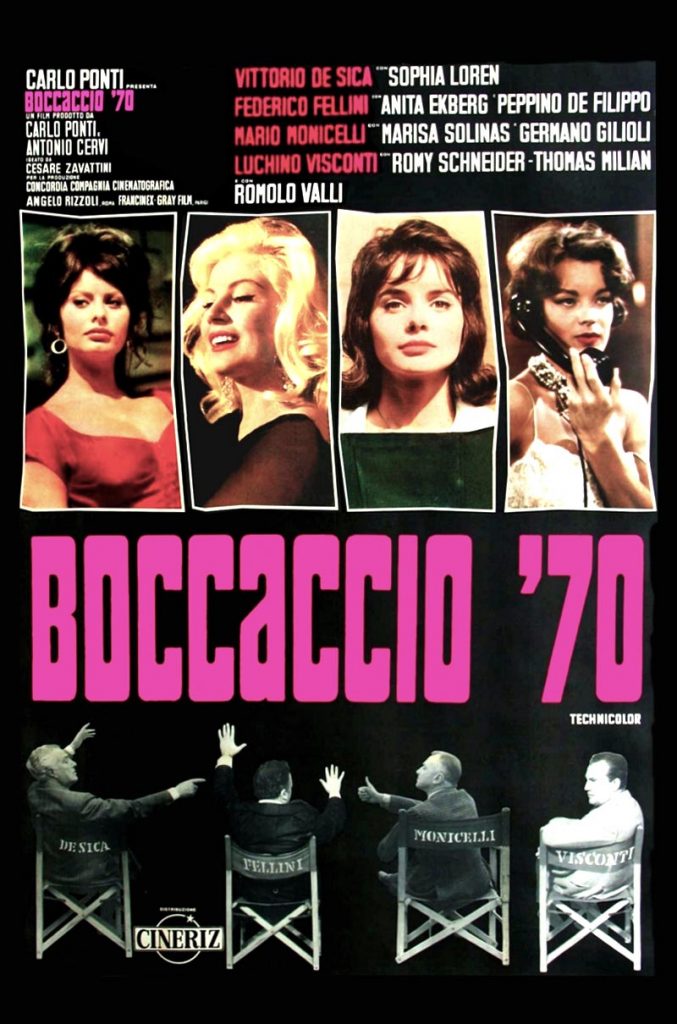

Il film si presenta come “quattro racconti di quattro autori che si limitano a raccontare gli allegri principi della fine del mondo”, un’asserzione che di per sé non sembra significare molto, così come il titolo scelto dopo la condanna, che somiglia più che altro a un’ironica presa in giro dei censori. Alfredo Bini, che produce insieme ad Angelo Rizzoli e Manolo Bolognini, parte dal maestro italiano per eccellenza, Roberto Rossellini e gli affianca il più giovane suo ammiratore Jean-Luc Godard già esponente di punta della Nouvelle Vague parigina, e insieme a Pasolini chiude il quartetto con Ugo Gregoretti, noto al grande pubblico anche come attore brillante e arguto commentatore televisivo. E la cosa più interessante è che questo film a episodi, contrariamente alle abitudini produttive, ha un tema che possiamo definire libero e che soprattutto non parla esclusivamente di sesso e di rapporti di coppia come la maggior parte dei film a episodi, eccezion fatta per il primo dei racconti, come vengono vezzosamente chiamati gli episodi o cortometraggi, che come vediamo subito è una citazione, o forse una presa in giro, del genere commedia sexy.

Illibatezza

Al maestro Rossellini, qui al suo terz’ultimo lavoro cinematografico, è toccato in sorte di lavorare con Rosanna Schiaffino, neo sposa di Alfredo Bini che il produttore vuole lanciare nel cinema di serie A dei grandi maestri, e per lei sceglie la via della leggerezza scrivendo un episodio da commedia all’italiana, probabilmente con la mano sinistra, come si dice, con tutto il rispetto per i mancini; basta ricordare che Tullio Kezich scrisse: “Diremo soltanto che Rossellini sembra impegnato masochisticamente a far sfigurare quelli di noi che lo considerano un maestro, e a dar ragione ai suoi superficiali detrattori”. Non è chiaro se Rossellini abbia lavorato al progetto controvoglia, oppure se il tono leggero non gli è consono, ma il risultato è davvero imbarazzante. Sembra voler fare il verso a quella commedia all’italiana un po’ pruriginosa ma fondamentalmente bacchettona e decisamente maschilista: i tempi sono quelli, le rivendicazioni femminili o femministe arriveranno negli anni ’70. Immagina per la Schiaffino uno scenario da cinema internazionale collocandola come hostess dell’Alitalia che a Bangkok suscita le attenzioni di un lascivo americano medio – ma il debole sviluppo narrativo e le situazioni sono davvero imbarazzanti sia per noi spettatori che per l’imbarazzata hostess e soprattutto per l’imbarazzata attrice: la morale della favola è che il maniaco è attratto dal suo aspetto acqua e sapone di brava ragazza mentre il titolo parla addirittura di illibatezza spingendo l’immaginario dello spettatore nella sfera più intima della femminilità, e strizzando l’occhio ai maniaci in sala; e il di lei fidanzato geloso, ovviamente siciliano, consulta addirittura uno psicologo, oggi diremmo comportamentale, che consiglia alla brava ragazza un cambio di look: deve trasformarsi in bomba sexy per inibire le fantasie dell’uomo, e dare modo a Rosanna Schiaffino di sfoggiare una parrucca biondo platino che la fa somigliare a Sylva Koscina, attiva in quegli stessi anni nei peplum e nei ruoli sexy di sfasciafamiglie. Rossellini tenta anche una maldestra incursione di cinema nel cinema con la hostess che, data la lontananza, si scambia col fidanzato innocenti filmini girati con cinepresa 8 millimetri (solo pochi anni dopo sarebbe esploso il Super 8 della Kodak) e costruisce una simbolica scena in cui il disperato e disperante maniaco americano, malamente imitando la gestualità di uno Charlot, tenta di afferrare l’immagine fatta di luce della bella amata. A completare l’opera una Bangkok visibilmente ricostruita in studio con fondali fotografici e sagome cartonate dove si aggirano poco convinti sia i protagonisti che le comparse dagli occhi a mandorla. L’americano è l’anonimo americano Bruce Balaban, il fidanzato è l’anonimo Carlo Zappavigna doppiato da Pino Locchi, lo psicologo è tratteggiato dal professionista di lungo corso Gianrico Tedeschi e come seconda hostess c’è la sorella della protagonista, Maria Pia Schiaffino che vent’anni dopo morirà in un incidente stradale insieme al figlio.

Il nuovo mondo

Jean-Luc Godard realizza il suo racconto in puro stile Nouvelle Vague: voce del protagonista fuori campo che racconta, senza emozione, il deterioramento della sua storia d’amore, e seguono pochi frammentati dialoghi fra i due protagonisti nella linea del cinema dell’incomunicabilità. L’autore francese sembra l’unico prendere alla lettera i dettami del produttore, ovvero “gli allegri principi della fine del mondo”, e immagina che sopra il cielo di Parigi sia scoppiata una bomba atomica. Sono gli anni degli armamenti nucleari; dopo Hiroshima e Nagasaki gli Stati Uniti hanno proseguito con gli esperimenti fino al 1958 nell’atollo di Bikini, ed è del 1949 la prima atomica sovietica; ma è anche un periodo in cui l’atomica viene raccontata come sviluppo sociale e l’espressione era atomica si era diffusa nel mondo con un significato positivo, di fiducia nel futuro che all’epoca era immaginato come portatore di importanti avanzamenti tecnologici, con un ruolo determinante dell’energia nucleare rispetto a quella fin lì generata dai combustibili fossili, il petrolio e il carbone. Dunque siamo in un periodo storico in cui la parola atomica è su tutti i giornali e in tutte le accezioni. Jean-Luc Godard cavalca l’attualità nel suo cortometraggio e immagina un suo personale catastrofico futuro. Allo scoppia sopra Parigi segue l’attesa della catastrofe, della caduta al suolo delle radiazioni, ma nulla sembra accadere, solo piccoli slittamenti quotidiani, come i parigini che ingoiano misteriose pillole – uno di questi è lo stesso Godard in un cameo – e il cambiamento che il protagonista nota nella sua ragazza: deterioramento del senso morale, del linguaggio, delle abitudini: inspiegabilmente porta un coltello nella biancheria intima. La fine del mondo vista attraverso il microcosmo di un’anonima coppia: l’umanità non perirà sotto spettacolari distruzioni e macerie radioattive ma sarà svuotata di senso dal suo interno. Tutto molto criptico. Bisogna notare però che all’epoca anche Godard non sfuggiva a un maschilismo diffuso e a inizio film fa dire al suo protagonista: “Malgrado il suo carattere dolce Alexandra mi resistette a lungo” come a dire che quelle che non la davano subito erano delle stronze dal carattere di merda. Alexandra la interpreta Alexandra Stewart, canadese francesizzata che si avvierà a una lunga carriera di ottimi secondi ruoli; il protagonista è lo svizzero Jean-Marc Bory che Louis Malle aveva reso famoso al fianco di Jeanne Moreau in “Gli amanti”, 1958.

Il pollo ruspante

“Il pollo ruspante” di Ugo Gregoretti è il quarto e ultimo racconto ma come altri relatori prima di me lascio il terzo, “La ricotta” di Pasolini, da analizzare per ultimo, perché Pasolini è il mio tema principale e perché effettivamente, è opinione diffusa, è l’episodio più importante e meglio riuscito, sicuramente quello che fece parlare di più e che resterà a memoria futura, mentre gli altri tre episodi verranno dimenticati. Ed è un peccato perché questo di Gregoretti è un gioiellino di ironia cattiva che denuncia la deriva del consumismo che come una febbre – mai più guarita – aveva cominciato a impossessarsi degli italiani che scoprivano i miraggi e le lusinghe del boom economico di fine anni ’50 primi ’60 che per la classe operaia era fatta di cambiali. Gregoretti nel suo film svela gli espedienti e le modalità induttive del marketing di stile americano, che facendo leva sui più basilari istinti – ambizione e opportunismo, invidia ed emulazione – trasforma gli individui in consumatori accaniti del superfluo e dell’inutile. Esemplare la spiegazione del percorso obbligato in autogrill per indurre all’acquisto compulsivo della merce esposta, tecnica oggi affinata disponendo il percorso all’uscita, dopo il pasto, perché durante la consumazione si verificavano dei ripensamenti sull’opportunità di quegli acquisti.

La sceneggiatura alterna due narrazioni: nella prima c’è la conferenza a un meeting di commercianti di un professore che parla attraverso attraverso il laringofono, sorta di microfono che messo a contatto del collo, tramite dei sensori capta e riproduce il suono delle parole di persone operate alla laringe. Nel film, il relatore che attraverso quel suono meccanico snocciola impressionanti dati e tecniche di persuasione occulta, diventa una sorta di figura extra umana, robotica e tecnologicamente minacciosa: già questa intuizione dell’autore fa salire di molto il livello del racconto. Nell’altra narrazione seguiamo le vicende della famiglia-tipo che nell’accostamento fatto dal relatore diventano polli da batteria – in contrasto col pollo ruspante del titolo, libero di vivere e di fare quello che vuole secondo la spiegazione che papà Ugo Tognazzi dà al figlio di otto anni Riky, che da grande sarà l’attore regista Ricky Tognazzi. Quello stesso anno, il 1963, padre e figlio reciteranno di nuovo insieme in un episodio di “I mostri” di Dino Risi. La moglie è Lisa Gastoni, brava e bella attrice di genere che ha tentato la via esclusiva del film d’autore, ma la sua fama resta legata al film d’esordio di Salvatore Samperi “Grazie zia” del 1968, che verrà definitivamente associato alle commedie erotiche mentre in realtà era un manifesto del cinema arrabbiato di quei tardi anni ’60. Molto divertente e appropriata anche l’incursione di Topo Gigio che la sua creatrice Maria Perego presta al film come simpatico, finto innocente, diffusore del consumismo dal prezioso televisore in bianco e nero già con telecomando. “Il pollo ruspante” nella sua compattezza è forse il più riuscito dei quattro episodi ma nella memoria cinematografica sconta il fatto che il suo autore, uomo di spettacolo a tutto tondo, non era la personalità esplosiva che è stato Pasolini. Pasolini che viene ironicamente citato quando il bambino mascherato da bandito spara con la pistola giocattolo e il padre gli chiede quale supereroe o personaggio fosse: Riky, continuando a sparare, dice: “Sono Pasolini!”. Pasolini che ritorna con il fermo immagine di una natura morta del suo episodio, a chiudere l’intero film, lasciandoci la sensazione che l’intera produzione sia stata messa su per sdoganare Pasolini nel cinema per famiglie.

La ricotta

Pasolini, quando aveva dichiarato che non avrebbe fatto altri film sulle borgate romane non è stato del tutto sincero perché, anche se in questo cortometraggio, o racconto che dir si voglia, cambia completamente tematica e registro, i borgatari e i pratoni fuori Roma restano protagonisti. In apertura, dopo due significativi brani dai vangeli, mette le mani avanti con la sua avvertenza:

E che successe? fu condannato per vilipendio alla religione a quattro mesi di reclusione, che evitò pagando una multa; e poiché l’intero film fu ritirato dalle sale, fu costretto ad apportare delle modifiche al sonoro e dei tagli, che a raccontarle oggi sembra assolutamente ridicolo, ma che erano l’espressione dello spirito e della cultura di quel tempo poiché la decisione fu presa in base a una stretta, e fu molto stretta, applicazione delle norme vigenti, per quanto largamente disapprovata dagli ambienti politici e culturali più progressisti; la condanna fu successivamente amnistiata ma Pasolini, che restava un puro di spirito, accusò il colpo perché anche se temeva l’azione, e in cuor suo non se l’aspettava, non pensava assolutamente di avere commesso vilipendio. E non lo aveva fatto. Per capire il senso della censura basta il commento finale del regista della finzione che alla morte dell’attore che interpretava il ladrone buono diceva: “Povero Stracci, crepare è stato il suo solo modo di fare la rivoluzione.” ed è diventato: “Povero Stracci! crepare, non aveva altro modo di ricordarci che anche lui era vivo.”

Il film racconta un set cinematografico in cui si filmano due momenti della crocifissione: la morte del Cristo sulla croce in bianco e nero e un tableau vivant a colori della deposizione; ricordiamoci che i quadri viventi erano rappresentazioni statiche e mute, occasionalmente accompagnate da musica, che con dei figuranti ripetevano l’immaginario iconografico cristiano, mutuati dalla pittura o come composizioni originali. Nella messa in scena di “La ricotta” gli attori invece parlano, ma secondo le ferree disposizioni registiche devono restare immobili. Mentre per tutto il resto del racconto Pasolini usa il bianco e nero, che è quello di tutti gli episodi del film, per questi suoi quadri usa il colore, i colori brillanti della pittura a cui si ispira: la Deposizione di Rosso Fiorentino e il Trasporto di Cristo al Sepolcro di Jacopo Pontormo.

La rivoluzione di Pasolini era quella di dare voce agli ultimi, senza risparmiare essi stessi dalle critiche, però: sul set, i borgatari chiamati a recitare insieme ai professionisti, sono totalmente indifferenti al lavoro in cui sono coinvolti, perché pensano solo a mangiare, a scherzare, a ballare il twist, mentre i professioni, d’altro canto, sono distratti dalle loro personali bizze e dai loro birignao. Gli ultimi cui l’autore vuole dare voce s’incentrano nella figura del protagonista, il borgataro Stracci interpretato da Mario Cipriani, che Pasolini aveva già utilizzato nel coro dei borgatari dei suoi due primi film, e al quale resterà incollato nella vita reale il soprannome del film. Stracci interpreta il ladrone buono nella Passione in bianco e nero e la passione cui assistiamo è la sua: porta il suo cestino-pranzo alla famiglia affamata, moglie e quattro figli, e seguono tutta una serie di contrattempi e vicissitudini che Pasolini stavolta, abbandonando i toni drammatici, racconta in chiave grottesca, ricorrendo addirittura all’accelerato come accadeva nei film dell’epoca del muto: siamo davanti a un regista in crescita che osa e che compone un’operina esemplare che gli è valsa la Grolla d’Oro a Saint-Vincent (premio che oggi non esiste più) come miglior regista.

Tutto il film è sempre leggibile su due piani distinti: il bianco e nero e il colore; il sottoproletariato e i professionisti; la passione classica, quella a colori, interpretata dai professioni, un sacro ricostruito in studio e quindi molto artificiale, in contrapposizione alla passione in bianco e nero profana che con la morte sulla croce di Stracci risulta, infine, quella più vera. A dirigere il tutto – mentre dietro la macchina da presa c’è Pasolini col direttore della fotografia Tonino Delli Colli e i suoi due aiuto che hanno anche dato una mano nella sceneggiatura, Carlo Di Carlo e Sergio Citti che si presta anche a fare da figurante sul set – c’è il regista interpretato da Orson Welles, uno che per soldi accettava qualsiasi cosa ma che qui crede in quello che fa: è sornione di suo e dà al personaggio, e alle parole di fuoco di Pasolini che in lui riscrive se stesso, il giusto ironico distacco che lo rende ancora più tagliente; inoltre, come si vede dal labiale, ha fatto lo sforzo di recitare in italiano, doppiato in via del tutto eccezionale dallo scrittore Giorgio Bassani qui alla sua unica esperienza recitativa benché assiduo sui set come soggettista e sceneggiatore. Carlo di Carlo nel suo prezioso diario annota: “Riguardo La ricotta ricordo quel rapporto per me abbastanza assurdo con Welles. Pasolini lo volle a tutti i costi – e giustamente – perché nessuno meglio del mito Welles poteva esprimere e rappresentare il regista (cioè il regista del film nel film). Welles accettò la parte solo per un fatto economico (non sapeva neanche chi era Pasolini), chiese una cifra spropositata per un film così breve che fece rimanere in bilico la realizzazione de La ricotta per molto tempo. Ma poi le sue condizioni vennero accettate. Orson Welles non sapeva mai nulla quando arrivava sul set. Si informava poco prima di ogni ciak cosa si doveva girare, mi chiedeva le battute tanto per sapere, occhio e croce, di cosa si trattava, poi esigeva il gobbo. L’italiano lo masticava abbastanza e avrebbe potuto tranquillamente imparare le battute. La scena più eclatante della sua partecipazione al film fu quando doveva recitare la poesia di Pier Paolo: Io sono una forza del passato / solo nella tradizione è il mio amore… Allora Welles sulla sedia da regista venne posto al centro di una collinetta con gli occhiali abbassati tanto che potesse leggere (senza che lo si notasse perché favorito dal controluce) l’enorme gobbo che io gli tenevo a una distanza di quattro metri e sul quale avevo trascritto la poesia”.

E se da un lato Pasolini fa un film cristiano nel senso più puro e dunque più eversivo del termine (da adolescente è stato tentato dalla via ecclesiale) dall’altro è totalmente anti cattolico nel denunciare le sovrastrutture culturali e artistiche e politiche che hanno snaturato il messaggio cristiano. E poi si auto-cita mettendo in mano al regista del film nel suo film un libro (inesistente in realtà) sul suo precedente film, “Mamma Roma”, e gli fa anche declamare una sua poesia, oltre a esprimere parole di fuoco sulla borghesia che non gli perdonerà questo attacco frontale. Il regista Orson Welles non fa che confondere il povero giornalista di “Teglie Sera”, un nome che è tutto un programma, che evoca notizie stracotte:

Giornalista: “Che cosa vuole esprimere con questa sua nuova opera?”

Regista: “Il mio intimo, profondo, arcaico cattolicesimo.”

Giornalista: “Che cosa ne pensa della società italiana?”

Regista: “Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d’Europa. (…) Lei non ha capito niente perché lei è un uomo medio: un uomo medio è un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, razzista, schiavista, qualunquista. Lei non esiste… Il capitale non considera esistente la manodopera se non quando serve la produzione… e il produttore del mio film è anche il padrone del suo giornale… Addio.”

E dopo la stampa sul set arriva anche il produttore col suo carrozzone di mostri alto borghesi, mentre il povero morto di fame muore di accidentale indigestione sulla croce non prima di avere avuto un orgasmo (un passaggio abbastanza gratuito sforbiciato dalla censura) alla vista di una figurante che fa lo spogliarello.

Con “La ricotta” Pasolini denuncia la decadenza morale della società, e ne dichiara l’immoralità attraverso l’intera troupe cinematografica dove convivono l’alto e il basso che pure si mischiano all’occorrenza nel rincorrere il mercimonio del sesso, tema sempre centrale nell’immaginario pasoliniano: uno degli angeli ruspanti che va a infrattarsi con una delle dive; e i figli adolescenti di Stracci che lasciano un improvvisato picnic rivolgendo alla madre un vago “ci ho da fà” per seguire un gioviale e gaio attore che da sotto la corona di cartone dorato occhieggia: sono tutti da biasimare, tentati e tentatori.

Pasolini si serve di uno dei principali simboli del cristianesimo, la Passione di Cristo, per rappresentare la società italiana attraverso l’immoralità della troupe di quel set cinematografico in cui il vero Cristo, Stracci, diventa il simbolo di un sottoproletario sacrificato al vuoto compiaciuto della borghesia. E non è un caso che tutti i suoi protagonisti – Accattone, Ettore di “Mamma Roma”, il Tommaso di “Una vita violenta” – a fine film muoiano tutti, perché per gli ultimi non c’è speranza di redenzione se non attraverso la morte. Pasolini di questo film dirà: “L’intenzione fondamentale era di rappresentare, accanto alla religiosità dello Stracci, la volgarità ridanciana, ironica, cinica, incredula del mondo contemporaneo. Questo è detto nei versi miei, che vengono letti nell’azione del film […]. Le musiche tendono a creare un’atmosfera di sacralità estetizzante, nei vari momenti in cui gli attori si identificano con i loro personaggi. Momenti interrotti dalla volgarità del mondo circostante. […] Col tono volgare, superficiale e sciocco, delle comparse e dei generici, non quando si identificano con i personaggi, ma quando se ne staccano, essi vengono a rappresentare la fondamentale incredulità dell’uomo moderno, con il quale mi indigno. Penso a una rappresentazione sacra del Trecento, all’atmosfera di sacralità ispirata a chi la rappresentava e a chi vi assisteva. E non posso non pensare con indignazione, con dolore, con nostalgia, agli aspetti così atrocemente diversi che una sì analoga rappresentazione ottiene accadendo nel mondo moderno”.

Il film fu accolto dalla critica con freddezza, e Alberto Moravia in un articolo di L’Espresso spiegò: “La chiave del mistero va ricercata, secondo noi, oltre che nell’impreparazione culturale di molti critici, anche nella ingenua mancanza di tatto di Pasolini. Diamine: il regista nell’intervista dichiara: L’Italia ha il popolo più analfabeta e la borghesia più ignorante d’Europa, ed ecco che scontenta così i partiti di destra come quelli di sinistra. Poi, peggio ancora, Orson Welles rincara: L’uomo medio è un pericoloso delinquente, un mostro. Esso è razzista, colonialista, schiavista, qualunquista, ed ecco scontentati tutti quanti. L’Italia del passato, infatti era il paese dell’uomo, in tutta la sua umanità; l’Italia di oggi, invece, è soltanto il paese dell’uomo medio”. E ancora: “Dobbiamo premettere che un solo giudizio si attagli a quest’episodio: geniale! Non vogliamo dire con questo che sia perfetto o che sia bellissimo; ma vi si riscontrano i caratteri della genialità, ossia una certa qualità di vitalità al tempo stesso sorprendente e profonda. L’episodio di Pasolini ha la complessità, nervosità, ricchezza di toni e varietà di livelli delle sue poesie; si potrebbe anzi definire un piccolo poema di immagini cinematografiche. Da notarsi l’uso nuovo ed attraente del colore e del bianco nero. Orson Welles, nella parte del regista straniero che si lascia intervistare, ha creato con maestria un personaggio indimenticabile”.

Completano il cast dei proletari: Maria Bernardini che è la figurante che si spoglia; e fra gli altri, oltre a Ettore Garofolo cui è stata data una battuta, tornano Lamberto Maggiorani, Franca Pasut e l’americano e Allen Midgette con aveva avuto un bel ruolo in “La commare secca” di Bernardo Bertolucci che gli offrirà un altro piccolo ruolo in “Novecento”, e che dalla fattoria di Pasolini è infine passato alla factory di Andy Warhol; e poi c’è un ancora sconosciuto Tomas Milian; fra i professionisti Vittorio La Paglia è il giornalista mentre Edmonda Aldini e Laura Betti (fedelissima amica di Pier Paolo per tutta la vita e anche oltre) sono le due dive bizzose; nel carrozzone degli invitati al seguito del produttore, cui dà fisicità l’avvocato Giuseppe Berlingieri che fu nel collegio di difesa di Pasolini in uno dei suoi tanti processi, si divertono a figurare uno stuolo di amici giornalisti fra cui Andrea Barbato e l’inglese John Francis Lane, lo scrittore Enzo Siciliano e fra i nomi più strettamente legati allo spettacolo le attrici Elsa De Giorgi e Giuliana Calandra. Dopo Elsa Morante in “Accattone” tutti volevano farsi vedere nei film di Pasolini, anche per testimoniagli stima e vicinanza.

La condanna per vilipendio alla religione venne poi amnistiata mentre lui, imperterrito, stava lavorando al suo prossimo film, anch’esso a tema religioso: “Il Vangelo secondo Matteo”. Arriverà un’altra denuncia? Su YouTube il film completo.