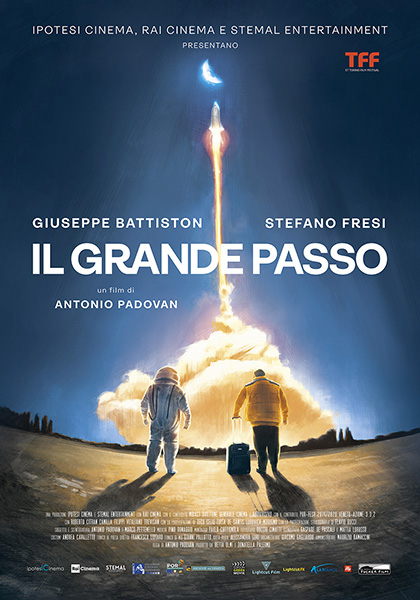

Il cinema della pandemia visto in casa. Il film è uscito in sala nell’agosto 2020 e stava registrando incassi tutti in salita che però sono stati troncati dal lockdown del successivo settembre. Precedentemente presentato, nel novembre 2019, al Torino Film Festival si era aggiudicato il premio Miglior Attore ex aequo ad entrambi gli interpreti. Coppia di interpreti che, lo confesso, era da qualche anno che aspettavo di vedere insieme, non foss’altro che per la loro stazza inusuale fra i protagonisti del cinema italiano, e immaginandoli in una commedia grottesca e surreale.

Ma a parte la fisicità i due non hanno nient’altro in comune. Giuseppe Battiston è un attore raffinato che viene e va dal teatro e che lavora di cesello sui suoi personaggi, una carrellata di tipi sempre diversi dal grottesco, appunto, al drammatico, e che fra David di Donatello e Nastri d’Argento ha già accumulato una bella serie di vittorie e candidature.

Stefano Fresi, al contrario, è un interprete istintuale che funziona per la sua immediata simpatia e naturalezza non studiata, e la sua carriera procede con personaggi di bonaccione al posto sbagliato nel momento sbagliato. Non tutti sanno che nasce musicista, compositore e cantante, parte di un trio musicomico che si è fatto conoscere in teatro.

Insieme fanno una coppia che cinematograficamente funziona a meraviglia, non certo per la sola fisicità quanto piuttosto per quella cosa impalpabile detta alchimia. Con il burbero e scontroso Dario di Battiston e il comunicativo pieno di buon senso Mario di Fresi, è evidente che il film è stato pensato e scritto per loro due, per sfruttarne al meglio le specifiche, sia interpretative, che regionali, dato che Mario è romano e Dario è veneto (ma in realtà l’interprete è friulano) e sono entrambi figli di un padre che è meglio perdere che trovare; i due fratellastri si ritrovano a causa di un incidente e il film prosegue sulla scia della nuova commedia italiana che i nuovi registi collocano nelle loro terre d’origine, o dove trovano i finanziamenti grazie allo sviluppo nell’ultimo ventennio delle Commissioni Cinematografiche Regionali, dette Film Commission, che con soldi pubblici finanziano il cinema con l’intento dello sviluppo culturale del territorio.

Antonio Padovan, veneziano che è andato a studiare cinema a New York, è tornato a casa e si è subito messo all’opera mostrando di avere imparato bene l’arte della scrittura cinematografica col suo primo lungometraggio “Finché c’è prosecco c’è speranza” del 2017, un noir con tanto di morti fra i vigneti veneti che lo ha imposto all’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Già in quel film era protagonista Giuseppe Battiston che torna in “Il grande passo” insieme ai colleghi Roberto Citran e Teco Celio come espressione di attori del nord-est italiano, e con un piccolo ruolo c’è anche lo scrittore Vitaliano Trevisan che Matteo Garrone nel 2004 ha fatto debuttare come protagonista del film “Primo amore”, una disturbante storia di anoressia e dipendenza psicologica. Completa il cast del nord-est la giovane Camilla Filippi anche lei debuttante per Matteo Garrone in “Estate romana” del 2000.

Con questo suo secondo lungometraggio Antonio Padovan dimostra di saper fare il cinema di intrattenimento con qualcosa in più, un gusto personale e un punto di vista interessanti, che andranno però verificati nei lavori futuri per capire se continuerà a sperimentare nuove soluzioni narrative della commedia imponendosi con uno stile proprio, facendosi un nuovo capofila, oppure si ripeterà restando un professionista del genere.

Fra le attrici di lungo corso ci sono due romane. Ludovica Modugno, che qui interpreta la madre di Mario, che da bambina ha debuttato come doppiatrice nel 1956 dando voce italiana al Pablito Calvo di “Marcellino pane e vino”.

Luisa De Santis, figlia del regista Giuseppe De Santis di cui basta ricordare “Riso amaro” (1949), nella prima metà degli anni Sessanta ha formato un duo canoro con Gabriella Ferri e come “Luisa e Gabriella” hanno un boom dopo essere apparse in tv con Mike Bongiorno cui segue un film musicarello.

Dopo lo scioglimento del sodalizio canoro continua come attrice sia in teatro, anche musicale, che tv e cinema, con un curriculum fatto di caratterizzazioni di tutto rispetto, oggi subito riconoscibile con il suo aspetto odierno di brillante settantenne, che confesso di aver conosciuto fuori dall’ambiente dello spettacolo come una donna di grande simpatia che come una gazza ladra è attratta da tutto ciò che brilla.

L’altro nome di peso è Flavio Bucci nel ruolo del padre indegno di cui si parla nell’intero film e che vedremo sotto finale in una sola scena molto significativa. L’attore è visibilmente sofferente e nella camminata con cui appare sullo schermo si sorregge chiaramente ai colleghi che gli fanno da spalla, e poi continua la sua scena appoggiato a un muretto da cui si stacca con un mezzo giro e immaginiamo che salga le scale di casa solo attraverso lo sguardo del figlio Dario-Battiston in una delicata soluzione registica. Flavio Bucci muore a 72 anni, portati male purtroppo, il 18 febbraio 2020, di infarto. Il suo lungo percorso cinematografico era cominciato nel 1971 con “La classe operaia va in paradiso” di Elio Petri ma era divenuto noto al grande pubblico con il televisivo “Ligabue” del 1977. Con la sua faccia dai lineamenti forti e sostenuto da un indubbio talento venato di forti inquietudini è stato un jolly protagonista e caratterista di molto cinema d’autore e poi di interessanti messe in scena teatrali.