Curioso debutto in regia questo di Viggo Mortensen, anche autore della sceneggiatura e dunque autore a tutto tondo; curioso perché l’attore si è profilato una carriera assai interessante in film che lo hanno impegnato anche in una proficua collaborazione con il mai banale David Cronenberg, ed è dunque curioso che il suo film di debutto come autore sia alquanto banale, duole dirlo, visto che il personaggio stesso non lo è: l’artista è anche poeta, fotografo, pittore, musicista e per non farsi mancare niente anche editore.

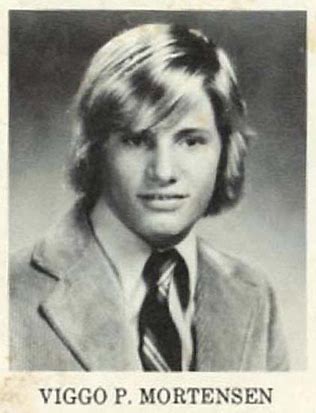

Nato a Manhattan da madre statunitense con ascendenze canadesi e padre danese che a sua volta aveva una madre norvegese, Viggo Peter Mortensen Jr. è cresciuto in giro per il mondo poiché la famiglia seguiva il padre Viggo Sr. nei suoi impegni di lavoro legati alla gestione di imprese agricole, e vivendo per diversi anni in Argentina il ragazzo ebbe l’opportunità di imparare fluentemente lo spagnolo, oltre al danese paterno che fra le lingue scandinave è quella che meglio riesce a padroneggiare le altre: il norvegese e lo svedese; e allora perché fermarsi lì? così ha studiato anche francese, italiano, catalano e arabo. Dopo la laurea in scienze politiche e letteratura spagnola trovò un occasionale bell’impiego come traduttore per la squadra svedese di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali di Lake Placid nel 1980; e a seguire tornò in Danimarca, dove da ragazzo aveva vissuto col padre appena separato dalla madre, e per un po’ fece vari lavoretti come cameriere, camionista, barista e anche fioraio: il classico periodo sabbatico per chiarirsi le idee sul futuro, quindi si spostò in Canada per frequentare una scuola di teatro e dopo avere lì calcato le scene si trasferisce a Los Angeles per tentare il grande salto nel cinema, che non fu facile; passò attraverso varie comparsate e molte delusioni finché otterrà il ruolo di protagonista nel debutto alla regia di Sean Penn “Lupo solitario” del 1991 e da lì in poi la sua carriera è tutta in crescita fino alla consacrazione internazionale come Aragorn nella trilogia del “Signore degli Anelli” di Peter Jackson all’inizio degli anni duemila.

Per il suo debutto autorale Viggo sceglie il tema della demenza senile, argomento che insieme allo più specifico Alzheimer è ormai anche troppo frequentato: Anthony Hopkins in “The Father” del medesimo 2020 e dell’altrettanto debuttante Florian Zeller, Oscar al protagonista e alla sceneggiatura; ancora del 2020 “Supernova” con Stanley Tucci e Colin Firth, entrambi premiati con i BAFTA, come anziana coppia gay diretti da Harry Mcqueen; andando qualche anno più indietro nel 2014 c’è stato “Still Alice” di Richard Glatzer e Wash Westmoreland con Julianne Moore premiata con Oscar e Golden Globe solo per citare i primi due riconoscimenti; del 2012 è “Amour” di Michael Haneke, Oscar e Golden Globe come miglior film straniero, con Emmanuelle Riva, premiata col BAFTA, e Jean-Louis Trintignant che si aggiudicato l’European Film Awards; nel 2006 Sarah Polley ha diretto Julie Christie premiata con l’Oscar in “Lontano da lei”; del 2001 è “Iris – un amore vero” di Richard Eyre con Jim Broadbent premiato con Oscar e Golden Globe nel ruolo dell’anziano che si prende cura della moglie Judi Dench, solo candidata – solo per citare fin qui i titoli più noti. Dunque, se un attore quotato passa alla regia autorale con un tema così tanto frequentato, ci si aspetta che abbia qualcosa di molto personale da dire o di veramente artistico da mostrare: uno stile, un punto di vista. E Viggo ha avuto modo di spiegarlo, solo che nella realizzazione ha mancato il bersaglio.

L’ispirazione arriva da lontano e nel contempo anche da troppo vicino: entrambi i suoi genitori hanno sofferto di demenza senile, così come tre dei suoi nonni, e anche zie e zii, ma il film non è biografico: “È proprio mia madre che mi ha dato l’ispirazione per il film: rimane la persona più importante per me e ho scritto questa storia subito dopo il suo funerale. Il personaggio dello schermo è però frutto della mia immaginazione o, appunto, di fiction: nasce dall’idea e dai ricordi che ho di lei, e i ricordi sono sempre personali, alterati. La memoria è una collezione di emozioni che si evolvono e che noi modifichiamo in continuazione. Ci sono forme diverse di demenza: c’è chi perde la memoria, chi modifica i ricordi e chi invece trattiene solo quelli lontani, del passato. Spesso, nei film e nei lavori teatrali che ho visto, si rappresenta chi soffre di demenza come una persona confusa: nella mia esperienza – e volevo mostrarlo in ‘Falling’ – questa persona vede, sente e prova emozioni reali, chiare, non necessariamente confuse. Possono essere memorie felici o tristi, ma sono presenti, vivide. il personaggio interpretato da Henriksen, non è certo mio padre, ma è un dato di fatto che in passato gli uomini lavoravano fuori casa e non si occupavano dei figli, erano le donne a crescerli ed educarli. Ci sono poche relazioni fondamentali e complesse come quelle tra padre e figlio e pochi eventi sono destabilizzanti come la perdita di un genitore, quel momento in cui vengono tagliati quei legami che ti collegano con la terra. L’idea di ‘Falling’ mi è venuta mentre attraversavo l’Atlantico in aereo dopo il funerale di mia madre. Non riuscivo a dormire, la mia mente era invasa da ricordi e immagini di lei e della nostra famiglia nelle diverse fasi di vita condivisa. Sentendo il bisogno di descriverli, ho iniziato a scrivere una serie di episodi e frammenti di dialogo che ricordavo dalla mia infanzia. Più scrivevo su mia madre, più pensavo a mio padre. Durante quel volo notturno, le impressioni che appuntavo si erano trasformate in una storia composta principalmente da conversazioni e momenti che non erano mai realmente accaduti, linee parallele e divergenti che in qualche modo si incastravano allargando la prospettiva dei ricordi reali che avevo costruito intorno alla mia famiglia. Sembrava che le sequenze inventate mi permettessero di avvicinarmi alla verità dei miei sentimenti verso mia madre e mio padre piuttosto che un semplice elenco di ricordi specifici. Il risultato ha dato vita a una storia padre-figlio intitolata ‘Falling’ su una famiglia immaginaria che condivide alcuni tratti con la mia”.

Ma “Falling” non è il primo film col quale pensava di debuttare in regia, è solo quello per il quale ha trovato più facilmente i finanziamenti, segno che i produttori credono molto nella demenza senile cinematografica: è da ben venticinque anni che Viggo scrive sceneggiature e, nello specifico, qui non pensava di interpretare un ruolo ma è stato spinto a recitare proprio dai produttori che volevano nel cast un nome di spicco. Con una coproduzione di Canada, Regno Unito e Danimarca, l’attore inserisce nel cast altri due interpreti dell’area scandinava: lo svedese-islandese Sverrir Gudnason nel ruolo del padre da giovane, e l’americano di genitori norvegesi Lance Henriksen come padre vecchio, il protagonista del film: qui l’ottantenne è nel suo ruolo probabilmente più impegnativo dato che in una carriera interamente di caratterista è giunto alla notorietà interpretando l’androide Bishop nel secondo Alien “Alien, scontro finale” (che non fu finale, anzi) diretto da James Cameron nel 1989, regista che lo avrebbe voluto come protagonista del suo “Terminator” che ha invece lanciato Arnold Schwarzenner; Henriksen è poi stato protagonista della serie tv fantasy “Millennium”. Completano il cast la supporter di lusso Laura Linney, l’ancora poco nota canadese Hannah Gross e il cino-canadese Terry Chen. Altra presenza di lusso è l’amico regista David Cronenberg nel ruolo del proctologo. In apertura dei titoli di coda l’autore dedica il film ai suoi fratelli. Girato nel 2019 è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel gennaio 2020 a ridosso della pandemia che nessuno poteva immaginare, ma in pieno lockdown il film è stato presentato a settembre al Toronto International Film Festival e a dicembre è poi uscito nel Regno Unito, mentre negli USA è andato nelle sale nel febbraio 2021: va da sé che ha incassato meno di mille dollari, solo restando negli Stati Uniti.

Al di là del tragico inconveniente del lockdown, il lavoro rimane un piccolo film molto ben confezionato che impropriamente alcuni hanno comparato alle regie di Clint Eastwood – che, per inciso, sarebbe stato perfetto nel ruolo del vecchio padre se non fosse che il vecchio Clint sta lasciando di sé l’immagine di un vecchio saggio ispirato e ispiratore di buoni sentimenti, ancorché sempre ribelle – dimenticando che il debutto cinematografico di Eastwood è stato di un altro tenore e che le sue successive regie apparentemente romantiche e melodrammatiche riescono sempre a graffiare lo smalto del perbenismo sociale, di cui il film di Mortensen è invece intriso insieme alle ambizioni filosofiche con le quali intendeva ridisegnare i rapporti, disagiatissimi, fra la persona malata e i suoi congiunti: materiale che il neo-autore non riesce a comporre e nel film manca sempre qualcosa o c’è qualcosa di troppo e i personaggi, a cominciare dal protagonista, non sono empatici e si fatica a entrarci in sintonia e farseli piacere: il vecchio affetto da demenza è violentemente scurrile, razzista, sessista, omofobo – tutti aspetti che coinvolgono la personalità di chi perde l’autocontrollo (so di anziani d’ambo i sessi che si masturbano davanti a figli nipoti e badanti, cosa che non si può raccontare neanche nella vita reale) e la lucida interpretazione di Lance Henriksen, benché interessante poiché non ordinaria, non riesce a diventare straordinaria. Anche la controllata e pacata condiscendenza del figlio interpretato dall’autore – irrita perché arriva come rinunciataria e ipocrita: una filosofia comportamentale molto politically correct o new age ma poco realistica. L’interpretazione più centrata appare quella di Sverrir Gudnason, che nel ruolo del contadino assai brusco con moglie e figlio, riesce a infondere al personaggio inattese e delicate sfumature che rendono appieno l’umanità di un uomo ancorché antipatico; è questo il talento degli interpreti: rendere umani e addirittura affascinanti i personaggi negativi. Jago ringrazia quanti lo hanno interpretato, ricordando che dietro c’era un signor autore.