Il 12 giugno 2023 Treat Williams è stato investito da un’auto mentre cavalcava la sua moto e in condizioni disperate è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo, all’età di 71 anni. Un testimone dell’incidente ha dichiarato, precisando che l’attore indossava il casco: “Era totalmente vigile, rispondeva alle domande dei paramedici. l’ho visto volare in aria.”

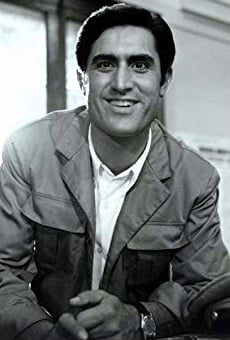

Richard Treat Williams ha usato per la sua carriera artistica il secondo inusuale nome che letteralmente significa trattare, con tutti i suoi sinonimi, maneggiare, aver cura, nome che gli viene dal lontano avo Robert Treat Paine che fu uno dei firmatari della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America. Cominciò da adolescente a calcare il palcoscenico nelle recite scolastiche ma anche la squadra di football se lo contendeva: “Amavo molto il football – ebbe modo di raccontare – ma non pensavo che si potesse essere un jock (termine intraducibile che definisce l’archetipo di studente più interessato allo sport che allo studio, sintesi di jockstrap, il sospensorio che usano gli sportivi) e al contempo far parte della compagnia teatrale… Ho iniziato a prendere sul serio l’idea di imparare il più possibile sul mestiere di recitare nel mio primo anno.” E si impegnò talmente che a un certo punto si ritrovò contemporaneamente in tre spettacoli universitari: una commedia, uno Shakespeare e un musical. E sarà il musical a dargli la fama.

Cominciò come sostituto in panchina dei tanti protagonisti di “Grease” in scena a Broadway, e fra i vari sostituti che attesero il loro momento ci fu anche Patrick Swayze; finché Treat ebbe il ruolo da protagonista nelle tournée in provincia. Nel 1974, 23enne, era stato protagonista insieme al 20enne John Travolta del musical “Over Here!” e ciò gli era valsa l’attenzione per tornare da protagonista ufficiale nel cast di “Grease” dove Travolta era uno degli amici prima di essere protagonista del film nel 1978. E tanto per restare nel gioco del chi c’era anche Richard Gere fu nelle varie versioni del cast. Treat ha debuttato al cinema nel 1975 prima di assurgere a fama mondiale con quest’altro musical nel 1979.

Il film fu sviluppato dal musical teatrale che aveva debuttato nel 1967 e il cui titolo completo era “Hair: The American Tribal Love-Rock Musical” storia e canzoni di Gerome Ragni e James Rado musicate da Galt MacDermot. Ragni e Rado avevano cominciato a scrivere il loro musical tre anni prima, dopo essersi conosciuti in palcoscenico in un altro musical off-Broadway, veicolando nei testi la loro visione politica del momento fatta di controcultura hippy, antimilitarismo e rivoluzione sessuale, e va da sé che i due personaggi principali, che avevano scritto per sé, erano autobiografici: il Claude di Rado era un pensoso romantico mentre il Berger di Ragni era un estroverso. I due scrivono un genere di musical che non si era mai visto sui palcoscenici dove fino a quel momento lo spettacolo più rivoluzionario era stato “West Side Story” con le sue romantiche gang e amori inter-etnici.

“Hair” che da noi sarebbe tradotto in capelloni, porta sul palcoscenico i personaggi e gli umori che vengono dalla strada, di quell’East Village dove vivevano quelli che oggi definiremmo alternativi, che era confinante col Greenwich Village dove avevano casa intellettuali e artisti di sinistra. Una curiosità per inquadrare gli umori di quell’epoca e in quegli ambienti: nel 1968 un certo Louis Abolafia, performer artist, presentò la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, contro Richard Nixon, con il suo Partito Nudista e lo slogan “Che cosa ho da nascondere?”, slogan profetico col senno di poi sapendo che fine ha fatto Nixon.

Insomma da quelle parti, fra hippies e intellettuali e artisti e star-system, viveva varia umanità. C’erano quelli che bruciavano le cartoline precetto e c’erano quelle che non sapevano di chi fossero incinte, e proprio da quelle strade vennero anche alcuni elementi del primo cast originale del musical: le tematiche e il linguaggio esplorati sono, fino a quel momento, inauditi: parolacce e volgarità varie, canzoni che inneggiano all’uso di droghe e alla libertà sessuale, e poi l’irriverenza per sua maestà la bandiera americana, e infine la scena di nudo collettivo che chiude lo spettacolo. Anche musicalmente è una novità: i due autori erano stati messi in contatto col canadese Galt MacDermot che qualche anno prima aveva vinto un Grammy Award e che fino a quel momento non aveva mai sentito parlare di hippies ma sposò il progetto con molto entusiasmo e partendo dall’idea rock dei due autori sviluppò un suo proprio sound con influenze afro e funk. A lavoro completato presentarono il progetto a molti produttori di Broadway ricevendo solo rifiuti, finché alla fine non trovarono l’attenzione di Joe Papp, un produttore che sembrava il meno adatto essendo il gestore del New York Shakespeare Festival e che fino a quel momento non aveva mai prodotto spettacoli di autori viventi; ma Papp stava costruendo il nuovo Public Theatre nell’East Village, proprio il quartiere hippie in cui Ragni e Rado avevano trovato le loro ispirazioni, e dove Papp aveva l’intenzione di produrre e sostenere proprio artisti emergenti, decidendo che quel musical di capelloni fumati avrebbe inaugurato la nuova struttura. Il debutto fu caotico per l’assoluta novità di quel musical di rottura, per il cast inusuale e confuso e lo staff tecnico del teatro che non comprendeva l’operazione: la critica fu tiepida ma non negativa e al pubblico era piaciuto; così venne sviluppata la versione che nel 1968 vide l’aggiunta di 13 canzoni e i testi più ammorbiditi con un finale più edificante da portare a Broadway, finalmente. E successo fu.

Già nel 1973 era stato offerto al 30enne George Lucas non ancora famoso l’adattamento del musical, che lui rifiutò perché impegnato a girare il suo primo grande successo “American Graffiti” che altrettanto raccontava la gioventù dei recenti anni ’60 ma da un punto di vista borghese e nostalgico da commedia per tutte le famiglie. A quel punto si interessò il cecoslovacco naturalizzato statunitense Miloš Forman, forte del grande successo del 1975 “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, film che vinse cinque Oscar, sei Golden Globe, sette BAFTA e altro ancora; per Forman era un proseguo del suo lavoro nel cinema di denuncia iniziato col suo primo film americano “Taking Off”. Ma il progetto che prese in mano in quella seconda metà degli anni ’70 era già datato perché l’esplosione del fenomeno dei figli dei fiori si era già esaurito e si andava verso un altro tipo di proteste, meno floreali e psichedeliche ma più concrete, come le lotte contro il razzismo, che pur coetanee di quei primi anni ’60 esplosero con l’assassinio del reverendo Martin Luther King nel 1968.

Forman si affidò per la sceneggiatura al drammaturgo Michael Weller e insieme spostarono l’azione nel loro tempo presente e il film fu girato nell’autunno del 1977 stravolgendo completamente la trama del musical: alcuni personaggi furono eliminati e altri nuovi furono introdotti, di conseguenza furono eliminate anche alcune canzoni mentre altre furono assegnate ad altri personaggi; il protagonista Claude fu totalmente reinventato così come il finale in cui nell’originale era lui a morire. Va da sé che Ragni e Rado non ne furono affatto contenti e dichiararono drasticamente, forse non a torto, che la versione cinematografica del loro musical non era ancora stata realizzata; ma il film ebbe un enorme successo di pubblico e la critica elogiò le invenzioni di Weller che resero la trama molto più avvincente. Fu candidato ai Golden Globe come Miglior Film con Treat Williams candidato come Nuova Star dell’Anno che però quell’anno andò al più rassicurante bambino piagnucoloso Ricky Schroeder per “Il Campione” di Franco Zeffirelli.

Il cast comprendeva John Savage nel ruolo dell’altro protagonista: biondo come l’originale James Rado tanto quanto Treat Williams sembrò la copia perfetta, in bello, di Gerome Ragni, e ricordiamoci che Savage era reduce dall’aver partecipato a un altro grande successo: “Il Cacciatore” di Michael Cimino. Anche Beverly D’Angelo nel ruolo della giovane borghese è al suo primo ruolo importante. Negli altri ruoli di rilievo Annie Golden, Don Dacus, Dorsey Wright e Cheryl Barnes. Ai provini si presentò anche una certa Madonna Louise Veronica Ciccone, da poco sbarcata a New York per fare fortuna come ballerina ma venne scartata probabilmente perché ancora acerba. Si presentò anche Bruce Springsteen che venne scartato probabilmente perché troppo preparato: era già una star del rock con diversi dischi e concerti all’attivo. Come altra curiosità c’è da riportare che il film, praticamente tutto in esterni, fu girato nel freddo ottobre del 1977 e per evitare che agli interpreti uscisse il vapore di bocca quando mimavano il canto, fu messo loro del ghiaccio in bocca, altrettanto quando dovevano solo recitare si rinfrescavano prima la bocca.

Da quello che leggo oggi sui social con la sua folgorante interpretazione in “Hair” Treat Williams fece innamorare molte donne, e perché no anche molti uomini, con quella sua aria da ribelle dal gran cuore, e oggi moltissimi lo compiangono. Ma la sua folgorante carriera fu con quel film all’apice per poi assestarsi in una lunga fruttuosa sequenza di titoli dove fu comprimario senza più avere l’opportunità di brillare in un ruolo di prima grandezza, ma sempre apprezzato dalla critica. Fu tra i protagonisti di “C’era una volta in America” del nostro Sergio Leone ed ebbe pure l’opportunità di fare una marchetta in Italia partecipando a “La stangata napoletana” di Vittorio Caprioli. Nel 2007 lavorò anche con Pupi Avati in “Il nascondiglio”, uno di quegli horror americani che ogni tanto il nostro autore si concede. Ebbe una seconda ma altrettanto infruttuosa nomination al Golden Globe per la sua intensissima interpretazione da protagonista in “Il principe della città” di Sidney Lumet del 1981, e una terza nomination la ebbe per l’adattamento televisivo, mai visto in Italia, di “Un tram che si chiama desiderio” dal dramma di Tennessee Williams già film nel 1951 per la regia di Elia Kazan che aveva lanciato Marlon Brando.

Negli anni Novanta era nei suoi 40 e rinverdì la carriera che stava stagnando tornando al teatro con interpretazioni applauditissime, e critiche sempre eccellenti per le sue partecipazioni in film mai di prima grandezza benché diretti da grandi registi e al fianco di altre grandi star. Nei primi anni 2000 un grande successo di pubblico gli venne dalla serie tv “Everwood” e poi ebbe ruoli ricorrenti in altre importanti serie oltre a vari film televisivi. In un’intervista del 1995 confessò la sua dipendenza da cocaina negli anni ’80 quando era etichettato come “il prossimo” Al Pacino o Robert De Niro e non reggeva la pressione del confronto; la sua carriera cinematografica “è stata interrotta – disse – dalla mia mancanza di concentrazione e dall’uso di cocaina. Voglio dire, volevo festeggiare più di quanto volessi concentrarmi sul mio lavoro… Non ti rendi conto, purtroppo, finché non è troppo tardi, di quanto siano fugaci la fama e il potere a Hollywood…” Il suo ultimo lavoro ancora inedito è la partecipazione alla seconda stagione del televisivo “Feud” che racconta la rivalità di Bette Davis e Joan Crawford durante la lavorazione di “Che fine ha fatto Baby Jane?” interpretate da Susan Sarandon e Jessica Lange. Treat Williams interpreta uno dei capi del network televisivo CBS. La sua ultima partecipazione al cinema è nel crime “American Outlaws” del 2023 inedito da noi. Lascia la moglie Pam Van Sant ex attrice e i loro due figli Gill Treat Williams, avviato a seguire le orme paterne, e Ellinor (Ellie) Williams, influencer. E lascia anche tanti che l’hanno sempre ammirato e amato.

_MGZOOM.jpeg)