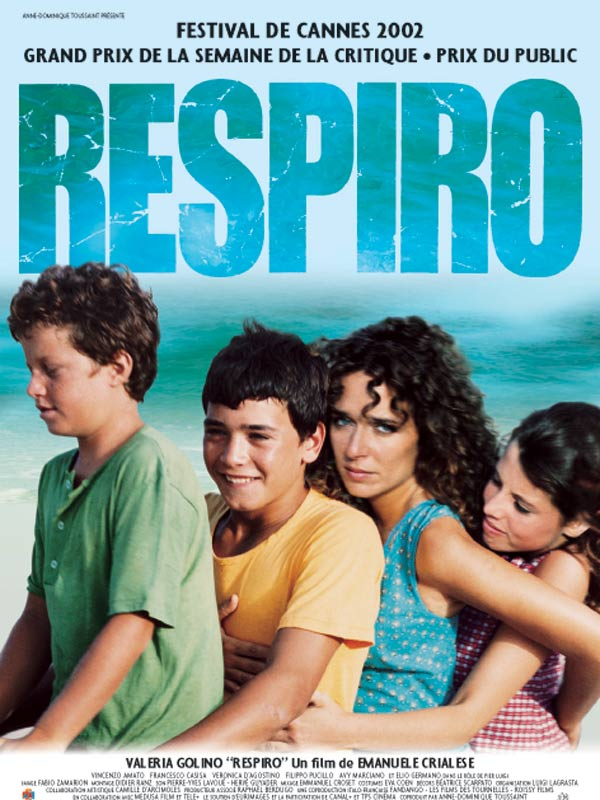

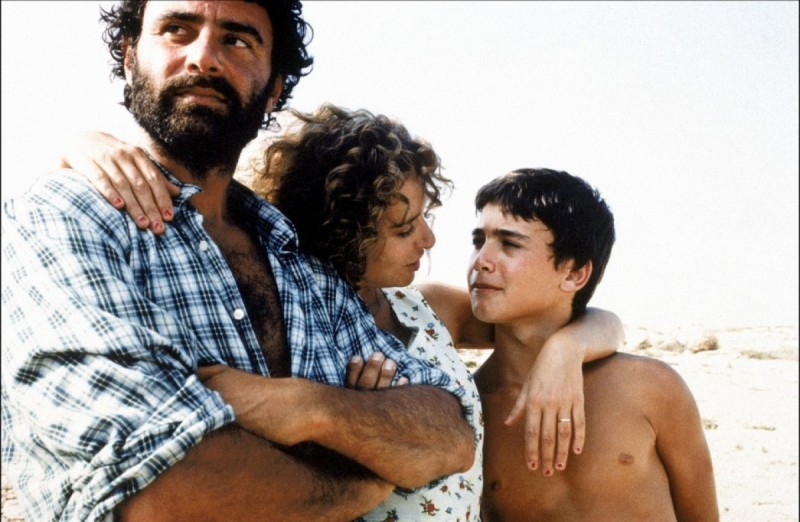

Erano anni che aspettavo un film di Emanuele Crialese che già mi aveva rapito e incantato col suo debutto cinematografico “Respiro” dell’ormai lontano 2002 e di cui avevo visto i suoi altri due film: “Nuovomondo” del 2006 e poi “Terraferma” del 2011, e poi più nulla, nonostante con soli tre film si fosse imposto sulle platee internazionali, ricevuto premi e riconoscimenti, e fatto amare dal non facile e ondivago pubblico italiano. Con “Respiro” aveva in particolar modo conquistato la Francia dove a Cannes aveva vinto il Grand Prix e lo speciale Prix de la Jeune Critique, e poi il Nastro d’Argento alla protagonista Valeria Golino, il David di Donatello al produttore Domenico Procacci e altro ancora. Con “Nuovomondo” ha vinto a Venezia il Leone d’Argento – Rivelazione inventato per lui da quella giuria presieduta da Catherine Deneuve e mai più riproposto in seguito; a seguire non si contano altri premi fino alla candidatura a rappresentare l’Italia agli Oscar. Con “Terraferma” si riconferma a Venezia con il Leone d’Argento ufficiale con standing ovation. Nel 2014 l’autore è stato insignito del Premio Nazionale Cultura della Pace “per aver mostrato attraverso le sue opere, i suoi film e i suoi racconti un’umanità in viaggio alla ricerca di un luogo di vita dignitoso dove poter esprimere il proprio desiderio di appartenenza al consesso umano ed il proprio progetto vitale. Mostra un’umanità attenta ad affermare con forza il proprio essere nel mondo, a manifestare con semplicità e chiarezza la cittadinanza mondiale di ogni uomo, al di là di confini e frontiere artificiosamente costruiti. La dignità non ha carta d’identità o passaporto che possa negare il diritto di ognuno all’esistenza.” E da allora il silenzio.

La sua cinematografia in vent’anni conta solo quattro film più uno, e con quest’ultimo “L’immensità” ne possiamo parlare come di un corpo unico che, benché proiettato su diverse realtà, ha nella sua intima natura la sicilianità. Il più uno cui mi riferisco è in realtà l’opera prima di Crialese, il vero debutto con un lungometraggio del 1997, un film girato in America dove il ragazzo, dopo aver frequentato la Libera Università del Cinema di Roma, città dove era nato da genitori siciliani, va a laurearsi anche presso la New York University, prestigiosissimo istituto privato per ricchi rampolli. Grazie ai soldi di un’eredità e col supporto economico di alcuni amici entrati nella produzione, realizza quel suo primo film, distribuito anche in Italia ma che pochi possono dire di aver visto, e io non sono fra quelli, film oggi disponibile on demand; un film che per il già 32enne Crialese è ovviamente di formazione, sia artistica che umana, che racconta il suo personale punto di vista, punto di vista già frequentatissimo e affollatissimo, sugli immigrati che nella Grande Mela cercano affermazione e identità, o l’affermazione della propria identità. E’ anche l’inizio della sua amicizia e collaborazione artistica con l’altro siculo-newyorkese Vincenzo Amato che diverrà il suo attore feticcio innestato in tutti i suoi film, con l’eccezione di “Terraferma” dove gli obblighi produttivi gli hanno imposto la star televisiva Beppe Fiorello.

Quella sua opera prima americana pare che sia il compito bene eseguito di un regista in cerca di identità, ma che percorre la via del sentimentalismo giovanilistico con moti eversivi che però non graffiano, restando sul già visto, ponendo in campo però quei caratteri che benissimo metterà a fuoco successivamente: i personaggi che non vogliono lasciarsi ingabbiare nelle convenzioni sociali e che preferiscono bruciare nelle loro passioni, a cominciare dalla protagonista di “Respiro”, moglie e madre che mette a soqquadro l’intera isola di Lampedusa per dare forma a un malessere che non ha nome né ragione: che a chiamarla depressione è quanto mai riduttivo, trattandosi della ribellione creativa di una donna che non si riconosce nell’unica realtà in cui lei esiste, un mondo che gli uomini hanno immaginato al maschile, a loro immagine e somiglianza, e tutto quello che devia da quell’ordine costituito diventa incomprensibile. Per un ulteriore sguardo su questo tema rimando al mio articolo sul linguaggio inclusivo.

Benché romano di nascita Emanuele Crialese resta intimamente innestato sulle sue radici siciliane. Dopo Lampedusa, dove l’autore aveva vissuto per alcuni mesi di certo con l’intento di trovarvi ispirazione, si sposta cinematograficamente nella Sicilia interna, montuosa, quella rurale d’inizio secolo 1900, a Petralia Sottana in provincia di Palermo, uno dei tanti piccoli comuni da cui i contadini fuggirono in cerca di fortuna nel “Nuovomondo”; figura cardine è il personaggio di Vincenzo Amato ma per la coproduzione con la Francia entra nella storia Charlotte Gainsbourg come gentildonna inglese che fugge in America, raccontata da Crialese come simbolo dell’emancipazione femminile. L’emigrazione dei siciliani oltre oceano viene messa a confronto con l’immigrazione degli africani verso il nostro vecchio mondo in “Terraferma” che ispirandosi a “I Malavoglia” di Giovanni Verga racconta di una famiglia di pescatori siciliani di Linosa (mai nominata nel film), isola prossima alla più nota e drammaticamente frequentata Lampedusa e che insieme costituiscono un comune in provincia di Agrigento.

Dopo undici anni ecco il nuovo film che, non specificamente dichiarato, è un’autobiografia attraverso la quale Crialese parla della sua transizione di genere. A Venezia, dove il film era candidato al Leone d’Oro e al Queer Lion, detto volgarmente leone gay, una sezione creata nel 2007 che assegna il premio al “Miglior film con tematiche omosessuali & Queer Culture”; l’oro è andato al documentario americano “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras e il queer al tedesco “Aus meiner Haut” di Alex Schaad. Della transizione di genere di Crialese si mormorava già dai suoi esordi ma è sempre rimasto opportunamente e giustamente un fatto privato sul quale, solo in occasione del film, in un’intervista l’autore ha specificato che non essendo un personaggio pubblico o una rock star non aveva senso parlare della sua vita privata. Chiuso argomento.

Quello che c’è da dire è tutto nel film, delicato emozionante e imperfetto. Gli nuoce, a mio avviso, la solita necessità produttiva di avere nel cast un nome di garanzia, in questo caso la sempre eccellente Penelope Cruz nel ruolo della madre, ruolo per il quale l’attrice ringrazia, e che costringe l’autore su equilibrismi narrativi che, benché assai ben risolti, tolgono però forza alla sua ispirazione primaria, in questo caso i tormenti di una dodicenne che già sa di essere un ragazzo nato per sbaglio in un corpo femminile e che si sottopone a innocenti rituali empirici, come tentare di mettersi in contatto con gli alieni dai quali crede di provenire o cercare un miracolo divino, per tentare di risolvere il suo dilemma esistenziale. Sono gli anni ’70 e la famiglia siciliana alto borghese che si trasferisce nella periferia romana è quella tipica di quegli anni, che ruota attorno a uno di quei capi famiglia più autoritari che autorevoli che verranno messi in discussione dalle nascenti rivoluzioni sociali di cui però nel film non c’è colpevole sentore né lontana eco. Sarà che la vita della famiglia si svolge tutta all’interno delle due anime in cerca della loro identità, madre e figli*, che trovano una più facile via di fuga nei lustrini in bianco e nero e nelle note accattivanti e melodiche dei programmi tivù del sabato sera. La sicilianità, poi, s’innesta giocoforza dello spagnolo che la Cruz porta con sé, aggiungendo al film sfumature non immediatamente necessarie.

Quello che avrebbe potuto essere a tutto tondo l’emozionante racconto di un ragazzo alla scoperta della sua identità e della sua sessualità, ancorché intrappolato in un corpo che non riconosce come suo, diventa il contraltare di un racconto parallelo che già avevamo visto e amato in “Respiro”, quello di una donna che esprime con una fantasia eversiva il suo male di esistere in un ruolo socio-familiare che non riconosce come suo. I due ruoli si sostengono e compenetrano a vicenda senza però riuscire a farsi complementari in un racconto uniforme; questo nonostante l’invenzione, fantasticheria del giovane protagonista, che fa di sua madre una stella pop di quel piccolo schermo in bianco e nero, prima Raffaella Carrà e poi Patty Pravo, e il film diventa a tratti anche musical, moltiplicando ispirazioni e stili, giungendo a un finale dove il lieto fine è più onirico che reale e il protagonista si esibisce finalmente in smoking cantando con la voce di Johnny Dorelli davanti alla platea di Canzonissima. Si sente che via via che è stato scritto e riscritto e adattato alle varie esigenze produttive, il film ha perso la freschezza e l’urgenza del racconto primario che ormai affiora a tratti, convincente nell’esecuzione ma meno convinto in fase di scrittura, con passaggi di un’autobiografia romanzata che rimangono oscuri perché se ne sono persi i riferimenti: l’incendio del salotto di cui la madre viene incolpata, e per il quale viene mandata a rieducarsi in una casa di cura, come e perché è realmente accaduto? e poi, l’avventuroso perdersi del gruppo dei ragazzini nei meandri del vecchio bunker militare sotterraneo, com’è che si conclude senza una vera morale della favola? Sono passaggi che nel minutaggio del copione devono aver ceduto il passo ad altre urgenze e non mi stupirei se fra qualche anno il film venisse sviluppato in una miniserie televisiva come è già accaduto per “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino.

L’anno scorso ha trionfato a Venezia un’altra biografia d’autore, “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino che si è portato a casa il Leone d’Argento e ha veicolato il Premio Marcello Mastroianni al miglior esordiente Filippo Scotti. Ritengo che se Crialese fosse stato più libero nella composizione del suo film avrebbe potuto ottenere gli stessi risultati ed è un peccato che l’esordiente Luana Giuliani non abbia avuto nessun riconoscimento. E va dato merito all’autore che ha sempre saputo scegliere con grandissima cura i giovani interpreti sempre presenti nei suoi film. Per questo delicatissimo ruolo ha indirizzato la sua ricerca verso ragazze che praticassero sport maschili, che in qualche modo avessero accantonato i vezzi tipici di quell’età per affrontare rudi prove fisiche, e la prescelta è stata questa piccola campionessa di minimoto, che già ben quattro anni fa, per un terzo della sua vita, ha incontrato Crialese e cominciato l’addestramento alla recitazione e al cinema, dovendo abbandonare lo sport per non mettere a rischio l’integrità fisica; e, racconta Luana, essendo in un’età di precoce crescita e cambiamento, le riprese sono state concentrate il più possibile in un breve periodo.

Anche gli altri bambini del film sono degli esordienti e fra tutti spicca il fratello minore, interpretato da un più che convincente Patrizio Francioni nel ruolo del figlio di mezzo, quello che più interiorizza e meno esprime, salvo poi liberare le sue frustrazioni in modo scatologico; un bambino che molto ricorda, per intensità espressiva, un altro bambino che vent’anni fa debuttava in “Respiro” e che oggi Wikipedia classifica come attore e criminale italiano: Francesco Casisa, palermitano del quartiene Zen, è coprotagonista accanto a Golino e Amato, e poi di nuovo con Crialese come figlio maggiore dell’emigrante in “Nuovomondo”; nonostante si fosse ben avviato alla carriera di attore anche con partecipazioni in tv, fra il primo e il secondo film ha messo a segno una denuncia per rapina, e poi è finito in ospedale per un grave incidente col motorino dopo aver fatto il parcheggiatore abusivo fuori da una discoteca: in coma per tre giorni ha perso tutti gli incisivi e i canini e Valeria Golino con Maria Grazia Cucinotta gli hanno pagato la ricostruzione dentistica; negli anni a seguire viene arrestato per il possesso di mezzo chilo di hashish e alcuni grammi di cocaina e poi di nuovo condannato sempre per traffico di stupefacenti si rende latitante andando a vivere a Parigi; successivamente gli viene revocata la condanna di custodia cautelare e può rientrare in Italia ma non in Sicilia; in quest’ultimo film interpreta il piccolo ruolo di un molestatore. Nel resto del cast la bambina Maria Chiara Goretti come sorellina minore ma già saggia, Penelope Nieto Conti come primo amore dell’adolescente, la mai abbastanza utilizzata dal cinema Alvia Reale come algida nonna paterna alto borghese, il coach di recitazione di Luana Carlo Gallo interpreta il ruolo dello zio, Elena Arvigo, Laura Nardi e Valentina Cenni come zie e cognate pronte a puntare l’indice.

Vincenzo Amato, che da Crialese era stato lanciato nel cinema italiano, pur con diverse partecipazioni anche sui set internazionali non è mai riuscito a sfondare davvero, segno che la sua espressività cinematografica è tutta nel segno dell’amico di gioventù. Palermitano di nascita, 18enne si trasferisce a Roma con la madre, la cantante folk Muzzi Loffredo che fu attrice per Francesco Rosi e Lina Wertmüller; Vincenzo, dieci anni dopo da Roma si trasferisce a New York dove fra le altre cose lavorerà il ferro battuto creando delle sculture, lavoro e residenza presso i quali ritorna quando non è sui set: “Da quando vivo all’estero sono diventato ancora più siciliano e più italiano. Ho avuto la stessa sensazione che hanno gli astronauti quando vedono la Terra dallo spazio: quando poi torni indietro riesci a vedere le cose in modo oggettivo. L’Italia mi manca molto, stando lontano e non avendo a che fare ogni giorno coi suoi aspetti negativi mi ricordo solo le cose belle.”

Del film resta da dire che il coinvolgimento autobiografico dell’autore resta una nota per gli addetti ai lavori e per gli spettatori professionisti; tutti gli altri, le coppie di anziani coniugi o le anziane amiche in pausa dal torneo di burraco – ché l’età media e l’estrazione sociale della platea di cui ho fatto parte erano proprio quelle – stanno vedendo un film ambientato negli anni Settanta, epoca che ben riconoscono e nella quale facilmente si introiettano, senza però capire il senso dell’operazione retrò: l’autore ha detto tante cose sul red carpet e nelle varie interviste ma nel film aleggia un’aria di reticenza, di pudicizia certo, che non spiega bene che cosa stia raccontando, e perché. Si apprezza sulla fiducia. A questo punto la cosa da fare sarebbe andare a rivedere tutta la breve filmografia di Emanuele Crialese. E poi, a tempo perso, possiamo andarci a vedere l’omonimo “L’immensità” del 1967 con Don Backy e Caterina Caselli.