Opera prima e anche unica dato che fu un clamoroso insuccesso per l’artista che volle fare il passo più lungo della gamba, ma andiamo con ordine.

Renato Rascel nato Renato Ranucci nel 1912, dunque quest’anno sono 110 anni dalla nascita, fu un figlio d’arte che casualmente nacque a Torino dove i genitori romani erano in tournée: il padre cantante d’operetta e la madre ballerina. Il bambino crebbe a Roma affidato a una zia dati i continui spostamenti dei genitori, e poiché il frutto non cade mai lontano dall’albero, Renatino già a dieci anni canta nel coro delle voci bianche della Cappella Sistina, poiché crescendo nel rione Borgo a ridosso del Vaticano frequentava la Scuola Pontificia Pio IX; e sempre in quegli anni preadolescenziali si esibisce addirittura alla batteria di un complessino jazz di dilettanti, e a seguire debutta come attore bambino sotto la direzione del padre che nel frattempo era divenuto direttore di una compagnia filodrammatica. Ma papà Ranucci, che sulle sue spalle aveva la consapevolezza di quanto potesse essere dura una carriera artistica, interruppe lì l’esperimento attoriale del ragazzino e tentò di avviarlo verso mestieri più tradizionali, ancorché umili: garzone di barbiere, muratore e anche apprendista calderaio; ma il danno era già fatto, il ragazzo aveva già assaggiato il velenoso brivido dell’esibirsi in pubblico, ed essendo anche talentuoso, ancora tredicenne venne scritturato come musicista presso un locale capitolino, e due anni dopo entra a far parte di un complesso musicale e lì un impresario teatrale, notando la sua simpatica esuberanza, lo spinge ad esibirsi in improvvisazione estemporanee durante le pause del complesso, numeri di arte varia e balletti inventati lì per lì che divertono molto la platea con la sua freschezza naïf. Nasce così l’arte varia di Renato Rascel: attore, comico, ballerino, musicista, cantante, cantautore e più avanti conduttore televisivo e anche giornalista. La sua comicità sarà di un segno nuovo rispetto al classico panorama dell’epoca, dove la risata era strappata grazie a doppi sensi sessuali più o meno espliciti, e comunque sempre di grana grossa; lui, che ancora bambino aveva imparato a improvvisare, crea un personaggio originale, una nuova maschera: un omino dall’aria candida che esprime una comicità più ingenua – ma anche finta ingenua all’occorrenza – attraverso monologhi surreali ricchi di ardite sperimentazioni linguistiche che lasciano molto indietro la comicità fin lì fatta di più grevi qui pro quo; le sue esibizioni verbali sono invenzioni estemporanee con repentini cambi di prospettiva che spiazzano il pubblico, che sulle prime non lo comprende, e anche fisicamente si impegna con pantomime grottesche al limite dell’acrobatico, possedendo nella piccola statura doti atletiche non comuni.

Ventenne, all’inizio degli anni Trenta e già con un lungo tirocinio in compagnie di varietà di second’ordine, il giovanotto decide di scegliersi un nome d’arte, e come si usava all’epoca ispirandosi al favoloso e favoleggiato varietà d’oltralpe con quei nomi scivolosi ed eleganti: sceglie il nome di una cipria francese che usava in camerino, la Rachel con pronuncia rascèl, ma poiché quel nome, stampato sui manifesti veniva erroneamente letto così com’era scritto, all’italiana, Rachel con accento sulla A e dunque pronunciato ràkel, Renato pensò bene di italianizzare il segno CH in SC, quantunque il nome finì con l’essere pronunciato sempre Ràscel. Italianizzazione che però non bastò a quei dettami fascisti emanati da Achille Starace secondo i quali tutti i nomi tronchi dovevano finire con una vocale per essere italianizzati, e gli fu intimato di cambiare il nome in Rascèle, ma il giovanotto pare che non si fece passare la mosca sotto al naso e replicò: “Cambiate prima Manin in Manino e poi ne riparliamo!” e da lì in poi i suoi rapporti col regime non furono dei più cordiali.

È del 1939, dunque a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, l’invenzione di “È arrivata la bufera” in cui, all’interno di quei versi surreali, il ritornello “È arrivata la bufera / è arrivato il temporale / chi sta bene e chi sta male / e chi sta come gli par” fa presagire l’arrivo di ben altra bufera, e in quattro versi tutta l’espressione dei vari comportamenti sociali e politici. E i burocrati fascisti, che come tutti gli estremisti d’ogni fede mancano di fantasia e ironia, lo braccano ripetutamente perché si ostinano a voler leggere nei testi bizzarri delle sue canzoncine chissà quali significati nascosti ed eversivi; stiamo parlando di titoli come “Torna a casa che mamma ha buttato la pasta” e “La canzone della zanzara tubercolotica“. Ma Renato Rascel si prenderà la sua rivincita nel film a episodi “Gran varietà” del 1953 diretto da Domenico Paolella, in cui fa la parodia di uno di quei burocrati nell’episodio “Il censore” in cui interpreta se stesso e in doppio ruolo il censore fascista, di certo partecipando alla sceneggiatura anche se non accreditato.

Aveva debuttato come attore cinematografico nel 1942 in “Pazzo d’amore”, un film che Vittorio Metz, anche regista, scrisse per lui dopo averlo visto al varietà, ma con scarsi risultati, dato che il film è piuttosto goffo e non mette a fuoco la comicità di Rascel, che inspiegabilmente è anche doppiato, forse perché al momento del doppiaggio l’attore era impegnato in tournée, cosa che all’epoca e in quegli ambienti accadeva sovente. Con la successiva caduta del fascismo e l’occupazione nazista di Roma, Rascel e la sua novella sposa, la showgirl Tina De Mola, sono costretti a darsi alla macchia perché invisi al regime e riparano, ovviamente dati i trascorsi del ragazzo Renato Ranucci, in Vaticano. Con gli anni ’50 continua la sua attività sia teatrale che cinematografica con una punta di diamante nel 1952: “Il cappotto” diretto da Alberto Lattuada e tratto dal racconto omonimo di Gogol è la sua prima interpretazione drammatica che gli frutterà il Nastro d’Argento ma anche la delusione per avere sfiorato il premio come migliore attore a Cannes, che quell’anno andò a Marlon Brando per “Viva Zapata!” di Elia Kazan, e scusate se è poco.

A quel punto, e siamo nel 1953, Rascel si mette in testa di voler continuare su quella strada per accreditarsi come un vero attore, uno di quelli seri e drammatici da premi prestigiosi, e per dare continuità al suo nuovo percorso appena iniziato si focalizza su un altro racconto di Gogol, “La prospettiva Nevskij”, con l’intento di assumerne anche la regia, ahilui, perché la strada si fa tutta in salita dato che per i produttori lui rimane un attore comico, da varietà, casualmente passato al drammatico e, soprattutto, ben diretto da un vero regista: che ora anche lui aspirasse alla regia non era credibile, anche perché Rascel non era scrittore né men che meno sceneggiatore e per scrivere il film aveva messo insieme una corposa squadra di tutto rispetto coinvolgendo i professionisti che avevano partecipato al progetto di “Il cappotto”: il neoregista Franco Rossi che aveva debuttato l’anno prima col poliziesco “I falsari” scritto da Ugo Guerra, e da cui Rascel si farà affiancare nella sua regia per la parte tecnica: era consapevole dell’inesperienza; lo stesso Ugo Guerra, anch’egli a inizio carriera e che si affermerà come sceneggiatore e produttore; e gli scrittori e drammaturghi Diego Fabbri, Turi Vasile e Giorgio Prosperi; ma fu col coinvolgimento del veterano Cesare Zavattini che riuscì a chiudere il pacchetto vincente e si assicurò la produzione della cattolica – guarda un po’ – Film Costellazione che con lungimiranza aveva già in produzione un altro regista debuttante, Antonio Pietrangeli con “Il sole negli occhi”, e la lavorazione del film prese il via, con la vicenda di nuovo trasferita da San Pietroburgo a Roma e con tante di quelle libertà narrative da far dire alla critica dell’epoca che il film non aveva più nulla a che vedere col racconto di Gogol che, per chi lo volesse leggere, lo trova a questo link.

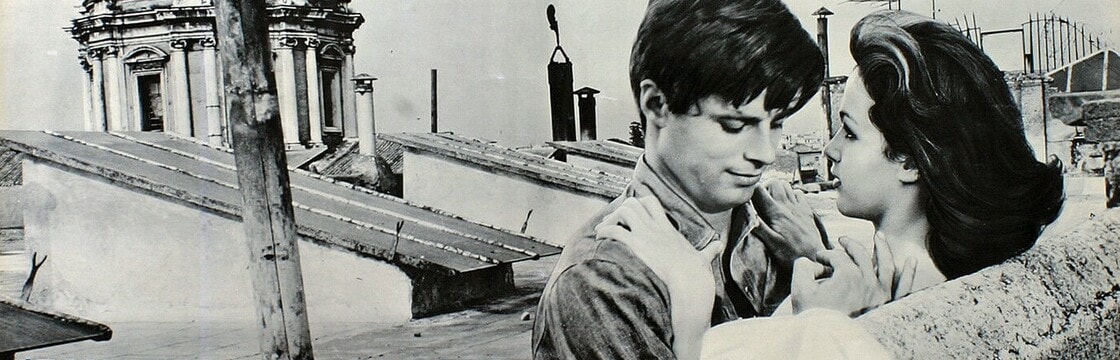

Il racconto russo si apre con una lunga descrizione della più importante via di Pietroburgo, la Prospettiva Nevskij appunto, brulicante di varia umanità nella quale l’autore sceglie i suoi protagonisti. Rispettando l’ispirazione il film italiano viene intitolato “La passeggiata”, ma impropriamente perché nel film non c’è nessuna introduzione descrittiva di qualsivoglia centrale via romana altrettanto brulicante di varia umanità, e l’unica passeggiata che vi si racconta è quella che avviene alla fine del film, in calesse, sull’Appia Antica. E da lì in poi il racconto sviluppato da Rascel e dalla sua squadra di sceneggiatori vive di vita propria, con il clamoroso errore di aver voluto inserire in una vicenda drammatica dei momenti di comicità surreale, fatti di pantomime, il cui accostamento immediato e dichiarato è quello con Charlie Chaplin, senza però averne la grandezza narrativa e senza padroneggiare il linguaggio cinematografico: se con Charlot i momenti surreali si integravano nel dramma, qui rimangono siparietti a sé stanti. A questo si aggiunge il problema della censura, assai pressante all’epoca: passando dal fascismo al catto-centrismo della Democrazia Cristiana non era cambiato praticamente nulla nell’imposizione di direttive morali, e gli sceneggiatori si autocensurano già in sede di scrittura scegliendo di non raccontare la tossicodipendenza del protagonista, e di fare della prostituta e delle sue volgarità una elegantissima e forbita dama, un po’ principessa delle favole e un po’ fata madrina, alla quale vengono pure immillati afflati di maternità insoddisfatta e dolente; ma per la censura il punto più scabroso sul quale intervenne con uno specifico divieto fu il suicidio del protagonista alla fine della storia, quando il poverino non riesce a realizzare il suo sogno d’amore e si suicida: giammai un suicidio poteva essere raccontato al cinema, ché se durante il Ventennio di vent’anni prima era da pusillanimi senza nerbo, in quell’oggi era perverso e anti cristiano.

La prostituta del film, assai sui generis e molto gran dama, è interpretata da una bravissima Valentina Cortese, già diva del cinema e del teatro, che recita con grande naturalezza, assai moderna, un personaggio assai improbabile nella scrittura. Paolo Stoppa, altro divo cine-teatrale dell’epoca sempre caratterista al cinema, rifà uno dei suoi tanti riusciti cliché come preside del collegio dove il protagonista insegna. Altri volti riconoscibile da chi ha superato gli anta sono Francesco Mulè come altro insegnante e l’elegante Tino Bianchi, volto assai noto degli sceneggiati Rai, qui come politico affascinato dalla folgorante bellezza della prostituta in libera uscita come donna dei sogni d’ognuno.

All’inizio del film programmato dalla meritevole Cine34 – che facendo passare film d’ogni genere sia vintage che vecchi e stravecchi ha il merito di proporre vere rarità – c’è un cartello che spiega: “La copia del film che state per vedere è il risultato di un lavoro di ‘collazione’ basato sulle due copie d’archivio 35mm conservate dalla Cineteca Nazionale, di cui una a colori e con sottotitoli in inglese, e l’altra in bianco e nero. La prima copia di un ‘autarchico ed inconfondibile Ferraniacolor’ – corrisponde ad una versione breve del film – forse accorciata per la distribuzione estera oppure ‘mutilata’ per ragioni di censura a noi sconosciute. Il taglio dei 20 minuti del finale sono stati quindi ricollocati proprio nel punto dove il protagonista viene cacciato dal collegio, scena che concludeva il film… Nel proseguimento in bianco e nero – Paolo interpretato da Renato Rascel – prosegue la sua vicenda d’amore con la prostituta Lisa interpretata da Valentina Cortese… Il lavoro di ricostruzione è stato realizzato dalla Cineteca Nazionale.” La versione disponibile su YouTube è quella breve, mutila, mentre per la versione completa bisogna stare al passo con la programmazione tv di Cine34 che ripropone ciclicamente tutti i film che ha in repertorio, e anche se un film imperfetto e velleitario vale la pena vederlo come documento d’epoca, e opera unica di un personaggio altrettanto unico come Renato Rascel.

Che, va detto, acquisì anche fama internazionale con la sua canzone “Arrivederci Roma” che spopolerà in America, tanto da spingere un produttore di Hollywood a metterlo in coppia col tenore italo-americano Mario Lanza e nel 1957 viene confezionato il film “The Seven Hills of Rome”, con Marisa Allasio nel cast e Roy Rowland alla regia, che da noi verrà distribuito col titolo della canzone di Rascel che Lanza canta nel film, e a seguire sarà un successo che canteranno anche Dean Martin, Johnny Mathis, Perry Como, Nat King Cole… In quello stesso anno Rascel viene contattato dal cantant’attore francese Tino Rossi che gli chiede l’autorizzazione a incidere in francese quella canzone, e poiché da cosa nasce cosa con stima reciproca, Renato Rascel finì con lo scrivere tutta la partitura musicale dell’operetta “Naples au baiser de feu” da un racconto di Auguste Bailly che già era diventato un film americano come “La fiamma e la carne” di Richard Brooks con Lana Turner; e quando l’operetta andò in scena a Parigi, il piccolo grande Renato Rascel salì sul podio nell’inusuale ruolo di direttore d’orchestra.

E nel 1960 vince a Sanremo con “Romantica” cantata in doppio con Tony Dallara, la cui versione da cantante urlatore avrà più successo di quella sussurrata e romantica dell’autore Rascel, che se ci rimane male come cantante è però contento di incassare i diritti d’autore; per quella canzone viene però accusato di plagio da tale Nicola Festa, veterinario e musicista, autore di “Angiulella” dalla quale a suo dire Rascel avrebbe copiato: a dirimere la disputa musical-legale venne addirittura interpellato Igor Stravinski che emise sentenza a favore del nostro. Il suo ultimo impegno come attore sarà nel 1977 con un piccolo ma significativo ruolo nella miniserie tv “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli. Tutto il resto saranno partecipazioni nei varietà televisivi dove sempre più anziano riproporrà i suoi successi di sempre. Muore 79enne in conseguenza a un’arteriosclerosi.