Il film è del 1972 ed è un viaggio nel tempo, per chi c’era come me, e anche per chi ancora non c’era, perché testimonia una realtà tutta italiana oggi scomparsa, una realtà cinematografica che a sua volta filtrava la vera realtà, la cronaca e il sociale. Ritroviamo subito un termine oggi caduto in disuso: il malloppo, parola di origine regionale, laziale e toscano soprattutto, che indica un pacco voluminoso che, in gergo, contiene banconote o altri preziosi, per lo più di origine illegale, truffaldina (altro termine in disuso); il malloppo poteva anche essere immateriale, ovvero indicare un capitale bancario o un’eredità, come essere anche sinonimo di uno stato d’animo o malessere fisico: avere un malloppo sullo stomaco.

Altro termine caduto in disuso è il night club, il cui periodo d’oro in Italia risale agli anni ’50, all’immediato dopoguerra col suo boom economico che attraeva in quei locali l’alta borghesia e genericamente quelli che potevano spendere, dunque anche gli arricchiti molto spesso legati alla malavita e qualche volta dai modi un po’ più rozzi; i night, come venivano abbreviati, si distinguevano dai bar e dalle discoteche per la musica dal vivo e nei migliori locali si esibivano artisti come Renato Carosone e Fred Bongusto, Peppino Di Capri e Sergio Endrigo; la qualità era anche nel servizio, e ai frequentatori si richiedeva altrettanta eleganza, almeno nell’abbigliamento, ed era un d’obbligo ordinare champagne da mettere in conto, e che conto! I night club furono al culmine in Italia fino a tutti gli anni ’60 e successivamente, dunque all’epoca di questo film, cominciò il loro declino, dovuto alle trasgressioni legate alla droga e al sesso che hanno attirato sempre più i malviventi, altro termine che sta andando in disuso, e allontanato la clientela d’élite. Oggi, sinteticamente club, o sono parecchio esclusivi, vedi il Billionaire, ritrovando lo spirito originario ed elitario incarognito però dai tempi, o sono la loro copia vorrei-ma-non-posso e finiscono con l’essere dei troiai. In ogni caso hanno quasi totalmente perso il fascino della musica dal vivo e sono solo discoteche con quel qualcosa in più. Il cosa dipende dal proprietario.

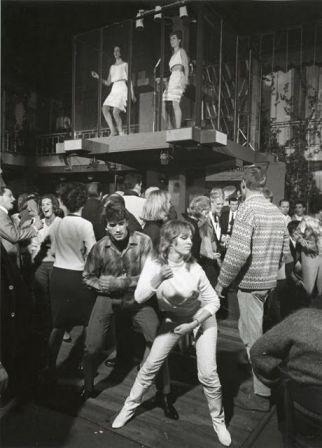

Col night-club è caduto in disuso anche il termine go-go dance, oggi sostituita dalla (o dal) cubista, che non è una pittrice cubista ma una ragazza che balla, o meglio si agita e dimena, su un cubo, o comunque uno spazio ristretto, che può anche essere una gabbia, a sua protezione ma anche ulteriore fantasia per l’avventore. La go-go dance sopravviva anche nella lap-dance, termine che traduce la danza del ventre e trasforma la tradizionale danza araba, nata nelle corti principesche del Nord-Africa con significati ancestrali legati alla femminilità e alla fertilità, in una semplice danza erotica che può continuare nella prostituzione. In Italia chiamiamo lap-dance anche la pole-dance, che è quella che si fa attorno a un palo, che nasce come vera e propria attività sportiva legata all’acrobazia, con notevole impegno di forza fisica, flessibilità e coordinazione, e poi emigra nei club dove diventa anch’essa intrattenimento erotico.

La go-go dance è nata casualmente negli anni ’60 al Peppermint Lounge di New York, una discoteca dove all’epoca si ballava il twist, così alla moda che nel ’61 vi venne girato il film “Hey, let’s twist!”. Assai gay friendly il Peppermint fu frequentato da molte star fra cui, oltre a Paul MacCartney riconoscibile nella foto, Audrey Hepburn e Marilyn Monroe, Frank Sinatra e Truman Capote, e addirittura l’elusiva Greta Garbo vi si lasciò andare scatenandosi nel ballo, mentre Judy Garland probabilmente assistette all’esibizione di sua figlia Liza Minnelli, dato che vi si faceva anche musica dal vivo.

A un certo punto le avventrici, che indossavano minigonna e stivali, cominciarono a ballare sui tavoli per scatenarsi nel twist e dato che la cosa piacque molto, i gestori del locale (di cui era proprietaria la famiglia mafiosa dei Genovese) pensarono di assumerle come intrattenitrici. Il termine go-go è chiaramente un incitamento che in Europa si arricchisce della significanza del francese à gogo, in abbondanza. Nel 1965 il Peppermint chiuse e sulla sponda opposta degli States, sul Sunset Boulevard di West Hollywood aprì il Whisky a Go Go che ha preso il nome dal parigino Le Whisky à Go-Go del 1947, e lì a Hollywood furono regolarmente assunte le prime go-go dancers che si esibivano, assoluta novità, dentro gabbie che pendevano dal soffitto; erano generalmente vestite con abiti aderenti e succinti con frange che accentuavano i movimenti, solo successivamente le ragazze vennero via via spogliate.

Ill film oggi, dopo l’apprezzamento espresso da Quentin Tarantino cultore dei B movie italiani, viene considerato un capolavoro del genere, e dell’epoca. Il genere è il poliziottesco, ovvero il poliziesco all’italiana, fratello e contemporaneo dello spaghetti-western, un genere attivo dagli anni ’60 fino a tutti gli ’80, con punte di maggior fulgore proprio nei Settanta; che, come dice il termine, si basava su indagini di polizia con ampio riferimento al mondo criminale, storie che spesso prendevano spunto dai fatti di cronaca, e li raccontavano con uno stile enfatico che in certi casi sfiorava il grottesco, ma con un occhio anche al sociale – non dimentichiamo che sono gli anni delle contestazioni e del terrorismo – facendo però molta demagogia e poco pensiero critico.

Viene indicato come pietra miliare del genere poliziottesco “Svegliati e uccidi” di Carlo Lizzani sulla figura del criminale milanese Luciano Lutring, e il filone sviluppa un percorso parallelo nel cinema di impegno civile cui si dedicarono registi come Marco Bellocchio, Damiano Damiani, Giuliano Montaldo, Elio Petri, Francesco Rosi, Florestano Vancini con sceneggiature che guardavano in cronaca per i conflitti sociali, spesso trovando il protagonista nel cittadino che si ribella, e ai romanzi di Leonardo Sciascia per parlare malaffare e mafia.

Al di là dell’Atlantico il poliziottesco è fratello di un poliziesco più duro, dove quei tutori dell’ordine sono più intransigenti e violenti dei nostri che invece sono commissari di polizia assai sui generis, spesso anarcoidi però, incompresi e anche perseguitati dai superiori, dotati di compassione quando a delinquere erano i derelitti, ma sempre fedeli all’ordine e ai precetti della legge. Nel poliziottesco come attori troviamo protagonisti di qualità che negli altri film, quelli di serie A, restano comprimari e spalle, ma in genere il filone ha portato alla fama una serie di nomi che hanno dato il meglio, quando non il tutto, proprio lì: Giuliano Gemma, Luc Merenda, Maurizio Merli, Tomas Milian, Franco Nero, Fabio Testi, per ricordare i più noti, mentre fra le attrici, in genere solo comprimarie in questi film densi di testosterone, si ricordano: Janet Agren, Femi Benussi, Barbara Bouchet, Olga Karlatos, Dagmar Lassander, Marisa Mell, tutte rigorosamente straniere e belle, con alcune italiane altrettanto belle e doppiate come Agostina Belli e Silvia Dionisio, attrici che in alcuni casi hanno mostrato il meglio in un altro filone dell’epoca, le commedie sexy ed erotiche, curiosamente sempre accanto a uomini più anziani o brutti.

sotto alcune delle belle nei cast di quei film

in una selezione incompleta

“Milano calibro 9” prende il titolo da una raccolta di racconti dello scrittore Giorgio Scerbanenco, poiché ad essi si ispira per personaggi e situazioni senza fare un riferimento specifico ad alcun racconto. Scerbanenco fu un prolifico giornalista scrittore molto versatile che ha spaziato in ogni campo della letteratura di genere – western, fantascienza, rosa – imponendosi all’attenzione negli anni ’60 come autore di racconti gialli e da considerare come uno dei maestri del genere, dove ha raccontato un’Italia in controtendenza a quella spensierata e brillante del boom economico, ma disincantata e cattiva, fatta di personaggi amari con un bisogno disperato di emergere sull’altro lato della storia italiana, quella edulcorata e gioiosa. Soggetto e sceneggiatura del film sono del regista, Fernando Di Leo, che realizza il film forse più importante della sua carriera, tanto che pochi anni dopo ne farà un remake ambientato nella capitale che avrebbe dovuto intitolarsi “Roma calibro 9” e che alla fine si chiamò “Diamanti sporchi di sangue” con Barbara Bouchet che rifà il suo personaggio riscritto in un altro contesto.

Ne è protagonista Gastone Moschin, attore di classica impostazione teatrale che fu, come dicevo, uno di quegli interpreti che spaziando con grande versatilità nei film di genere, nel cinema di serie A rimarrà comprimario, e deve la sua fama maggiore alla trilogia di “Amici miei”, oltre che agli sceneggiati Rai. Qui come freddo criminale di poche parole appena uscito dal carcere di San Vittore è assai misurato e in controtendenza con il resto del cast e l’intero film. Gli fa da contraltare il logorroico e iper espressionista Mario Adorf, tedesco di padre calabrese, eccellente caratterista con carriera internazionale che qui recita in italiano, si vede dal labiale, ma è doppiato malissimo in un improbabile sicilianese dal pur ottimo Stefano Satta Flores. Come già detto la bella che balla è Barbara Bouchet, la tedesca che abbiamo già visto in “Casino Royale” la parodia a 007, e che in Italia è già talmente quotata da condividere col protagonista il nome sopra il titolo, e mentre fa la sua go-go dance coperta solo di perline il regista la filma con tutte le inquadrature possibili da tutte le angolazioni immaginabili, anche le più assurde, per il suo e il nostro piacere.

Nel ruolo del commissario all’antica il tedesco-americano Frank Wolff che era venuto in Italia all’inizio degli anni ’60 su suggerimento del suo amico regista Roger Colman, dato che quello era il periodo il cui gli americani che non riuscivano a sfondare in patria venivano da noi a girare i peplum, e subito Francesco Rosi lo ingaggia come protagonista del suo “Salvatore Giuliano” nel ruolo di Gaspare Pisciotta, e poi sarà Galeazzo Ciano in “Il processo di Verona” di Carlo Lizzani; ma dal cinema d’impegno civile scivola subito nei B movie dei poliziotteschi e degli spaghetti-western; si è suicidato tagliandosi la gola per una depressione dovuta a patimenti sentimentali. Anche Luigi Pistilli si è tolto la vita a causa della depressione le cui concause sono un insuccesso teatrale, la rottura sentimentale con Milva e, non ultimo, il suicidio del figlio 24enne avvenuto qualche anno prima; qui interpreta un vice commissario con una visione più moderna e dinamica sulle indagini condotte che, secondo lui, non intendono scalfire la connivenza dei malviventi con l’alta società milanese, e per questo in contrasto col commissario.

Nel piccolo ruolo dell’anziano boss decaduto e cieco c’è Ivo Garrani, un altro grande attore di provenienza teatrale, mentre il suo figlioccio, esperto sicario dal grilletto facile è interpretato dal francese Philippe Leroy, già militare paracadutista in patria e riparato in Italia per le tensioni politiche che si erano create attorno a certe sue dichiarazioni riguardo a De Gaulle che illudeva e buttava via i giovani che si erano arruolati per le guerre in Indocina e Algeria; è già famoso per avere interpretato Leonardo Da Vinci nello sceneggiato Rai del 1971 e bisserà il successo col ruolo di Yanez in “Sandokan”, ma è già protagonista di tanto cinema italiano. Altro straniero con ricca carriera italiana è l’americano Lionel Stander trasferitosi in Europa per sfuggire alla persecuzione maccartista, qui proprio nel ruolo dell’Americano, in un film in cui i personaggi sono tutti delle maschere, senza sfumature, esemplificazioni di una tipologia senza sovrastrutture psicosociali.

Fernando Di Leo scrive e dirige con grande sicurezza ma con qualche sciatteria tipica dei film di serie B. A cominciare da come si indicano i numeri con le dita: il tedesco Mario Adorf, che interpreta un siciliano, adotta il gesto di centro mentre qualcuno avrebbe dovuto spiegargli che noi italiani lo facciamo come nella prima immagine, mentre la terza è quella che usano gli americani. C’è poi che quando i tanti muoiono sparati, cadono fulminati a terra senza buchi sulle giacche e nessuna macchia di sangue, come nei film per bambini, e solo quando muoiono i pezzi grossi del cast vengono sprecati i soldi per bucare le giacche e spargere sangue finto. Anche la grande sparatoria finale è molto raffazzonata e tutti quanti hanno l’approssimazione dei bambini che giocano a guardia e ladri e non sanno neanche come si punta una pistola, ma il regista poi dedica ad ognuno di loro la propria inquadratura, ad ognuno un momento topico quando viene ferito a morte, e tutti fanno di tutto e di più fra smorfie e contorcimenti per lasciare il loro segno artistico nel film: del resto a personaggi grotteschi una morte grottesca. Però il film ha un buon ritmo e nell’insieme risulta ancora oggi gradevole, potendo separare col senno di poi il grano dal loglio. Resta comunque un film da vedere perché, come dire? ha un suo perché.