Con l’opera prima di Michele Riondino ritorna il cinema di impegno civile, quello che negli anni Sessanta e Settanta vide dietro la macchina da presa autori come Francesco Rosi, Florestano Vancini, Giuliano Montaldo, per dire i primi che mi vengono in mente: cinematografia che aveva una sua ragione d’essere scoprendo come racconto la denuncia sociale e le malefatte del potere, cinema che in quegli anni si proponeva come alternativa alla commedia all’italiana; cinematografia che non ha mai smesso di esistere e che si è ravvivata in questi ultimi due decenni dei Duemila.

Il tarantino Riondino, trasferitosi a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, è uno di quei fortunati che ce l’hanno fatta in un ambiente in cui la fortuna conta più del talento: e lui il talento ce l’ha, insieme a un suo discreto fascino che certo non guasta. Accumula candidature ai premi ma afferra solo il Premio Guglielmo Biraghi assegnato dai giornalisti per “Dieci inverni” del 2009 del debuttante Valerio Mieli. Fino a questi David di Donatello 2024 in cui è ovviamente candidato come regista debuttante accanto a Beppe Fiorello per “Stranizza d’amuri”, Micaela Ramazzotti per “Felicità” e Paola Cortellesi che con “C’è ancora domani” porta via il premio, come da previsioni; al suo film vengono però assegnati due premi di peso: quello per il miglior protagonista a lui personalmente e quello per il non protagonista a Elio Germano, oltre alla miglior canzone originale a Diodato (Antonio) anche lui tarantino benché nato ad Aosta, ma si sa che la gente del sud si sposta molto.

Non sorprende il debutto socialmente impegnato di Riondino: a Taranto è nel “Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti” nato nel 2012 per puntare l’attenzione pubblica sui problemi tarantini legati all’occupazione e all’Ilva nello specifico, comitato che organizza in città il concertone del 1° maggio chiamato “Uno maggio Taranto libero e pensante” di cui il nostro è da qualche anno anche direttore artistico insieme a Diodato, guarda un po’, e il trombettista siracusano (di Augusta) Roy Paci. La sceneggiatura che Riondino ha scritto insieme al napoletano Maurizio Braucci che non è l’ultimo arrivato: “Gomorra” e “Reality” di Matteo Garrone, “Pasolini” e “Padre Pio” di Abel Ferrara, “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi, “Martin Eden” di Pietro Marcello, per ricordare i film più noti alla cui scrittura ha partecipato; “Palazzina Laf” dove il LAF e l’acronimo di “laminatoio a freddo” che è lo stabilimento accanto alla palazzina in questione, si ispira al romanzo di un altro tarantino, Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore decisamente impegnato sul fronte sociale, che in “Fumo sulla città” ha raccontato le malefatte nell’Ilva del Gruppo Riva che l’aveva acquisita nel 1995 quando l’impresa parastatale fu privatizzata; disgraziatamente lo scrittore è morto all’improvviso poco prima di poter prendere parte alla scrittura del film, che nei titoli di coda gli è dedicato: aveva 40 anni.

L’anno dopo la capitale albanese Tirana gli ha intitolato una via del centro riconoscendogli l’impegno che lo scrittore profuse a quella nazione col suo libro-inchiesta “Il naufragio” nel quale ha raccontato l’affondamento della Kater I Rades in cui perirono 81 persone dei 120 migranti, per lo più famiglie con bambini, che nel 1997 si erano imbarcati per raggiungere le coste pugliesi ma la nave fu speronata accidentalmente da una corvetta della nostra Marina Militare impegnata in una manovra di respingimento.

Il film, che non possiamo dire biografico perché è a tutti gli effetti un racconto di finzione, pone il punto di vista di un operaio (Riondino) cooptato da un dirigente (Germano) che in cambio di fittizie fugaci e ingannevoli regalie introduce come sua spia nella palazzina in cui venivano confinati gli impiegati di concetto che si erano opposti alla “novazione” del contratto, ovvero l’illegale declassamento a operai, pratica oltremodo pericolosa per persone che non avevano la preparazione specifica per stare ai macchinari: fatti reali, personaggi fittizi.

Film solido e decisamente diretto con mano ferma e felice, ma a tratti poco accattivante: senza voler diventare rigoroso documentario si fa veicolo per due belle interpretazioni ma la scrittura, scegliendo questa via, avrebbe dovuto essere più generosa con gli attori inserendo un paio di quelle necessarie (a mio avviso) scene madri, monologhi o scene forti, che gratificano gli interpreti e strizzano l’occhio al pubblico – che essendo il fruitore finale e principale va in qualche modo assecondato: a tal proposito basta fare il confronto con le altre opere prime in gara a cominciare dal furbissimo film della Cortellesi che giustamente trionfa. E difatti quest’opera prima di Riondino, rispettabilissima e molto apprezzata dalla critica, è stata praticamente ignorata dal pubblico: ha incassato 750 mila euro in tutto. E se da un lato mi viene da dire “peccato” dall’altro penso “che serva da lezione”. È sbagliato anche o soprattutto il titolo: “Palazzina Laf” dice il contenuto del film ma non è accattivante quanto “C’è ancora domani” che dice il film ma incuriosisce, o “Stranizza d’amuri” o, paradossalmente, “Felicità” che invita a comprare il biglietto ma non racconta assolutamente il film, tradendo poi le aspettative del pubblico: altra trappola in cui non cadere perché il passaparola è determinante. Gli editori, quelli che fanno i libri, sanno quanto siano importanti il titolo e la copertina, e si impongono sempre sulla visione ristretta degli autori. Tornando al film, il titolo del romanzo “Fumo sulla città” sarebbe stato senz’altro più vincente dato che richiama “Mani sulla città” glorioso film di Francesco Rosi del 1963 sulla speculazione edilizia dell’allora boom economico.

Il camaleontico Elio Germano, sempre un passo avanti, era stato chiamato da Riondino per il ruolo dell’operaio protagonista, ma l’attore romano che qui recita in perfetto tarantino, ha scelto il ruolo dell’antagonista perché ha anche il talento di chi sa scegliere i ruoli e ha fatto centro, lasciando all’autore la patata bollente del protagonista che altrettanto fa un ottimo lavoro aggiudicandosi anche lui il premio, ma schivando di un filino il centro: il personaggio è un operaio abbastanza ignorante e anche un po’ ottuso, tanto da lasciarsi infinocchiare dal padrone, ma a Michele Riondino che lo interpreta alla perfezione rimane però, nel suo personale sguardo umano, una luce di intelligenza che il personaggio non ha: sto cercando il pelo nell’uovo, lo so. E qui di seguito mi lancerò in una sterile provocazione, tanto per fare pettegolezzo.

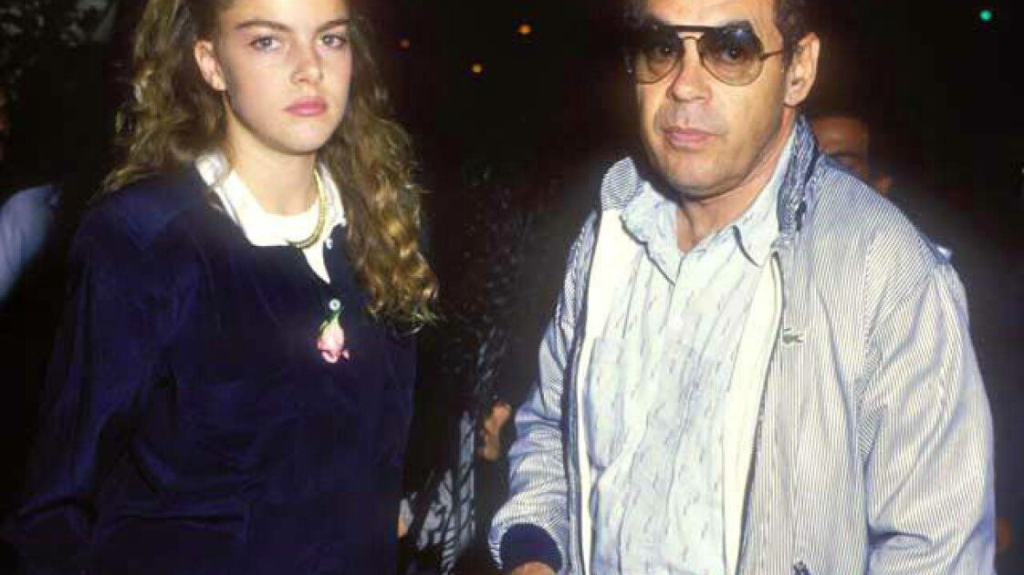

C’è un altro attore pugliese cui il neo autore avrebbe potuto rivolgersi: Riccardo Scamarcio, che rispetto a Riondino (gli è una decina d’anni più anziano) vive su un altro pianeta e di certo i due non sono amici. Si erano ritrovati insieme sul set dell’inutile remake Mediaset del 2006 del glorioso sceneggiato Rai “La freccia nera” da Robert Luis Stevenson allora diretto da Anton Giulio Majano che nel 1968 aveva lanciato Loretta Goggi e Aldo Reggiani, e nel remake lanciando Scamarcio che ne era protagonista accanto a Martina Stella che fece parlare di sé solo per il seno nudo; mentre Riondino aveva un ruolo secondario. Sono poi stati di nuovo insieme nell’infelice fiction Rai “Il segreto dell’acqua” sempre protagonista Scamarcio, Riondino in un ruolo di supporto.

Diciamola tutta: i due non si sopportano. Avevano già fatto a botte, per finta sul set, beninteso, quando entrambi recitavano gli studenti nella serie Rai “Compagni di scuola” e su richiesta di Riondino la cosa si è ripetuta, sempre per finta, per carità, sul set di questo “Il segreto dell’acqua”, come lo stesso attore ha raccontato a Vanity Fair, e anche lì c’è da capire quanto ci sia di giornalisticamente vero e quanto di ulteriormente fiction: “Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta, Riccardo mi è stato subito sul c…! Ma come, io ho una storia idilliaca con la Lodovini (Valentina, n.d.r.) e basta che arrivi uno Scamarcio qualsiasi per rompere tutto? Per di più, il mio personaggio non doveva mai reagire, ma io ho protestato” e ha ottenuto quello che voleva: fare a botte con lo Scamarcio qualsiasi.

Diversità, fra i due, fondamentali. Scamarcio è intemperante, da ragazzo ha cambiato diverse scuole fino a ritirarsi definitivamente dagli studi probabilmente senza neanche conseguire legalmente il diploma; va a Roma a frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia e anche lì abbandona perché insofferente alle regole e all’autorità – al contrario del più ordinato Riondino che conclude il corso all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e comincia a lavorare in teatro. Debuttano entrambi in tivù e il più anziano Scamarcio diventa fortunosamente un sex-symbol col giovanilistico “Tre metri sopra il cielo” diventando richiestissimo da registi e produttori: scegliendo accortamente, anche con l’illuminante guida della sua più anziana compagna (fino al 2018) Valeria Golino conosciuta nel 2004 sul set di “Texas” dell’esordiente Fausto Paravidino, si piazza nelle produzioni più interessanti lavorando anche all’estero e recitando in inglese e francese, e facendosi anche produttore oltre che occasionalmente sceneggiatore: insomma si dà da fare. Non ha (ancora) debuttato in regia.

Riondino, che ahilui non è mai assurto al ruolo di sex-symbol, tornando appena possibile al teatro (cosa che Scamarcio ha frequentato da guest star) come già detto resta culturalmente e politicamente legato alla sua terra, segno di una coscienza sociale che in un mestiere che si fa col coltello fra i denti può essere a volte un freno piuttosto che uno slancio – a meno di non farsi autori con una propria visione di cinema, che è quello che adesso ha fatto. Però non ha mai preso parte a produzioni internazionali né men che meno ha recitato in lingue straniere. È stato protagonista di “Il giovane Montalbano”, una produzione con la quale la Rai ha tentato il ringiovanimento del glorioso personaggio per liberarsi dall’ormai ingombrante Luca Zingaretti, che stanco di ripetere il personaggio non ne voleva più sapere, salvo poi accettare compensi stratosferici per continuare stancamente il suo “Montalbano sono”. Riondino è poi stato Pietro Mennea nella bio-fiction sempre Rai e al momento è protagonista della serie “I Leoni di Sicilia” su Disney+.

Dice il neo autore: “Il film racconta una storia vera che in pochi sapevano. La Palazzina Laf si chiama così per il nome di un reparto dell’acciaieria ex Ilva dove venivano reclusi, o condannati a stare in attesa, 79 operatori che non hanno accettato di firmare una clausola contrattuale che li avrebbe demansionati a operai. Ma quegli operatori erano altamente qualificati: ingegneri, geometri, informatici. Quando sono arrivati i Riva nel 1995 avevano subito detto di non aver bisogno di impiegati ma solo di operai. E, per una sorta di rimodulazione dell’assetto produttivo dell’azienda, avrebbero dovuto licenziare un certo numero di persone. In quei contratti però c’era l’art. 18, che impediva al proprietario di licenziare senza giusta causa. Il reparto lager è un reparto italiano e non solo di Taranto, ecco perché questo film non parla solo dell’ex Ilva. Veniva usato alla Fiat, nelle realtà industriali molto importanti per costringere i lavoratori, che si trovavano in quelle determinate condizioni, a licenziarsi o a commettere quell’errore che avrebbe prodotto la giusta causa.”

Gli altri interpreti del film sono tutti tarantini o pugliesi: Vanessa Scalera, Anna Ferruzzo, Domenico Fortunato, Marta Limosani, Michele Sinisi, con Eva Cela nel ruolo della fidanzata, che essendo per nascita albanese (è arrivata in Italia a due anni) il suo ruolo rende implicito omaggio all’autore del romanzo scomparso prematuramente e onorato in Albania.