Per il suo secondo film Pier Paolo Pasolini alza il tiro e inserendo nel suo immaginario la diva Anna Magnani scrive per lei un personaggio inedito, come scrisse Antonello Trombadori, in cui ammorbidisce la traccia scandalosa di quella sua narrativa da cui ha tratto l’opera prima “Accattone” e a cui si è ispirato il film “Una vita violenta”. Ancora una volta esplora la periferia romana coi suoi borgatari sempre pronti all’illecito e alla scelleratezza, ma al centro del racconto ora c’è una prostituta di mezza età che lascia il mestiere e recupera il figlio adolescente dato a balia a Guidonia, comune a nord-est della capitale, all’epoca centro campagnolo abitato da burini secondo la visione romanocentrica. Essendo protagonista Anna Magnani – è già premio Oscar 1956 per “La Rosa Tatuata” di Daniel Mann e non si contano tutti gli altri riconoscimenti – la sua Mamma Roma non può che essere una donna schietta e di buon cuore, esuberante sia come personaggio che come attrice, e sul set di Pasolini porta, insieme alla spiccata romanità, una grande presenza scenica che è un misto di magnetismo e professionalità, e a tal proposito è esemplare l’inizio del film dove al matrimonio del suo pappone dà il via agli stornelli sberleffo che improvvisano su “fior di…” e cambiando il fiore di volta in volta cambia la rima e il contenuto della strofa: da antica frequentatrice di rumorosi palcoscenici d’avanspettacolo, prima di cominciare fa una brevissima pausa saliente aspettando che tutti i burini alla tavolata facciano silenzio: zitti tutti parla la Magnani!

MAMMA ROMA

Fior de gaggia,

quando canto io canto con allegria,

ma se io dico tutto rovino ‘sta compagnia!

CARMINE

Fiore de sabbia,

tu ridi, scherzi, fai la santa donna,

e invece in petto schiatti da la rabbia.

MAMMA ROMA

Fiore de menta,

fèrmete lingua, chè ce sta n’innocente:

è mejo che nun veda e che nun senta!

SPOSA

Fior de cocuzza,

‘na donna per ‘sti baffi andava pazza,

e adesso che li perde ce va in puzza!

MAMMA ROMA

Fiore de merda,

io me so’ libberata da ‘na corda,

adesso tocca a ‘n’altra a fà la serva!

E finalmente l’autore può scrivere per lei dei bei monologhi in quel romanesco a cui sempre collabora Sergio Citti, lasciando al coro dei borgatari le solite battute colorite e riservando al personaggio del figlio coprotagonista un’attenzione più cinematograficamente fatta di immagini mentre lo segue, e quasi lo spia amorevolmente, per pratoni e distese desolate. In questo ruolo fa debuttare il 15enne (17enne nel film) Ettore Garofolo che scopre mentre serve ai tavoli di un ristorante e al cui personaggio dà il suo stesso nome, di fatto disegnandoglielo addosso, e il ragazzo risulta più convincente – con la sua voce in presa diretta – di quanto non sia stato l’altro debuttante, Franco Citti, qui munito di baffo malandrino e messo nel ruolo secondario ma significativo di Carmine, il protettore dell’anziana prostituta. Nel cast torna Silvana Corsini nell’interessante ruolo di una ragazza maliziosa, leggera nel comportamento ma soprattutto nello spirito, forse un po’ tarda e allegramente inconsapevole di prostituirsi anche per dei ciondoli da nulla, che allegramente accetta il sesso di gruppo molto simile a una violenza. Un altro ruolo di rilievo, la prostituta Biancofiore, va a Luisa Loiano, altra frequentazione pasoliniana, un volto assai somigliante alla siciliana Daniela Rocca. Dalla famiglia Citti stavolta è il momento del padre, Santino Citti come padre della sposa che è Maria Bernardini. L’ex protagonista di “Ladri di biciclette” di De Sica, Lamberto Maggiorani, fa qui la figurazione di un malato all’ospedale.

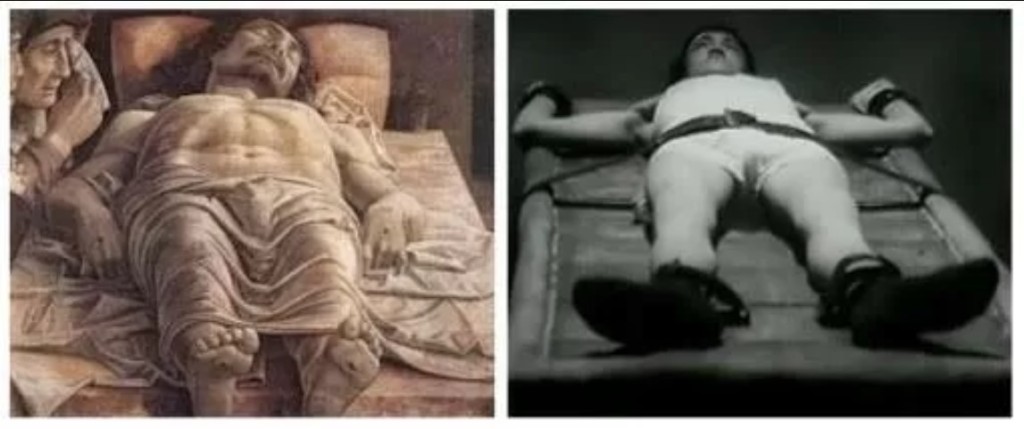

Come in “Accattone” per l’accompagnamento musicale Pasolini usa la musica classica barocca che crea un interessante contrasto con la povertà delle sue borgate, ma qui la vera colonna sonora è la canzone “Violino tzigano” di Bixio-Cherubini nella versione cantata dal bambino spagnolo Joselito, il cui 45 giri è il preferito da Roma Garofolo. Sul piano visivo, benché Pasolini abbia contestato gli ovvi accostamenti, è evidente che per la tavola a U degli sposi a inizio film si sia ispirato a “Le nozze di Cana” di Paolo Veronesi spogliandola del fasto e della scenografia, mentre per il ragazzo morente nel finale, inquadrato dai piedi, ancora più esplicito è il riferimento è “Il Cristo morto” di Andrea Mantegna.

In concorso al Festival del Cinema di Venezia, non vince niente ma neanche crea lo scandalo dell’opera prima: pubblico e critica sanno già cosa aspettarsi e c’è la curiosità di vedere la Magnani che percorre le periferie di Pasolini, il quale per la prima volta fa muovere la macchina da presa e inventa per lei due belle lunghe carrellate all’indietro con l’attrice che procede dritta e spavalda verso la cinepresa mentre dal buio della notte entrano ed escono dal campo visivo e si accompagnano a lei per un tratto, succedendosi gli uni agli altri, le figure tipiche di quelle notti e di quell’ambiente che Pasolini ben conosce e frequenta, fatto di prostitute, ragazzotti sfaccendati, omosessuali effeminati: un momento di cinematografia da antologia. Ma la critica non si smentisce e attacca il film concentrandosi su Pasolini che avrebbe dovuto continuare a fare il poeta senza immischiarsi nel cinema, e sulla Magnani troppo esuberante e indomabile per quel regista di poca o nulla esperienza, consegnando ai posteri un film giudicato “indecoroso” e vietato stavolta solo ai minori di anni 14.

Su quello che succedeva sul set rimane preziosa la testimonianza dell’aiuto regista Carlo Di Carlo che ha redatto giorno per giorno il “Diario di lavorazione del film Mamma Roma” e lascia note preziose sulla recitazione, quella voluta dall’autore in contrasto con quella con cui era abituata ad esprimersi l’attrice: “La Magnani è di un altro umore, ora che si è “rodata” e si è intesa con Tonino (Tonino Delli Colli, direttore della fotografia). Ha indovinato le luci per il suo naso, che lei chiama “la sciabola”. Seguita però a discutere con Pier Paolo perché insiste a farle recitare le battute staccate e mai unite. Mai una scena intera. Dice che “recita” e non è naturale come la vuole lui, girando in questo modo inconsueto. L’odio, la rabbia, l’umore, insomma, improvviso e secco – com’è richiesto dal copione – non può essere “estratto” battuta per battuta. Ma Pasolini insiste. Le discussioni seguiteranno anche nei giorni a venire e Anna alla fine prenderà l’abitudine e ne sarà contenta.” Questo tipo di lavoro si vede nei dialoghi che Pasolini gira con l’alternanza dei primi piani, botta e risposta, senza costruire mai una vera e propria fluida conversazione fra i due interpreti. Questo dice molto sul Pasolini regista, che sapeva quello che voleva e sapeva tenere testa anche a cotanta Magnani che di sé soleva dire con allegra arroganza: “Io so’ a Magnani, embè?”

Anche Pasolini teneva un suo diario, il “Diario al registratore” dove registrava le conversazioni, e trascrive:

Anna: “Io ho capito benissimo che tu funzioni con degli attori che prendi e plasmi come una materia grezza. Essi, pur con la loro intelligenza istintiva, sono dei robot nelle tue mani. Ora, io non sono un robot.”

Io: “Ma questo è una difficoltà che io avevo calcolato, Anna. Amalgamare te con gli altri era il problema principe del mio nuovo lavoro di regista: ne avevo piena coscienza all’inizio del film. Non sarebbe meglio, su questo, essere reticenti?”

Anna: “No, io credo che occorra avere dei piccoli conflitti di chiarificazione. La via d’intesa tra due persone intelligenti si trova sempre. Altrimenti io ho la sensazione di funzionare senza avere la coscienza di quello che faccio; invece io ho bisogno, assoluto, di avere questa coscienza.”

Più avanti lui confermerà: “In realtà dopo un giorno soltanto, e non più, di crisi, i rapporti tra me e lei sono corsi via lisci, limpidi, leali”.

Se ne deduce che entrambi scesero a compromessi nel rispetto reciproco, arricchendosi entrambi nell’esperienza e arricchendo la storia della nostra cinematografia.

Vale la pena ripercorrere le tappe che hanno segnato l’incontro e la collaborazione fra i due. 1945, a Udine si proietta il film “Roma città aperta” di Roberto Rossellini e il 23enne Pier Paolo percorre in bicicletta 40 km da Casarsa per andare a vederlo. Film che rivedrà nel ’53 quando già si è trasferito a Roma e stavolta si compenetra talmente che ci scrive anche dei versi, che lui stesso leggerà durante una delle tante premiazioni dell’attrice.

Ma che colpo al cuore quando, su un liso

cartellone… Mi avvicino, guardo il colore

già d’un altro tempo, che ha il caldo viso

ovale dell’eroina, lo squallore

eroico del povero, opaco manifesto.

Subito entro: scosso da un interno clamore,

deciso a tremare nel ricordo,

a consumare la gloria del mio gesto.

Entro nell’arena, all’ultimo spettacolo,

senza vita, con grigie persone,

parenti, amici, sparsi sulle panche,

persi nell’ombra in cerchi distinti

e biancastri, nel fresco ricettacolo…

Subito, alle prime inquadrature,

mi travolge e rapisce… l’intermittence

du coeur. Mi trovo nelle scure

vie della memoria, nelle stanze

misteriose dove l’uomo fisicamente è altro,

e il passato lo bagna col suo pianto…

Eppure, dal lungo uso fatto esperto,

non perdo i fili: ecco… la Casilina,

su cui tristemente si aprono

le porte della città di Rossellini…

Ecco l’epico paesaggio neorealista,

coi fili del telegrafo, i selciati, i pini,

i muretti scrostati, la mistica

folla perduta nel daffare quotidiano,

le tetre forme della dominazione nazista…

Quasi emblema, ormai, l’urlo della Magnani,

sotto le ciocche disordinatamente assolute,

risuona nelle disperate panoramiche,

e nelle sue occhiate vive e mute

si addensa il senso della tragedia.

è lì che si dissolve e si mutila

il presente, e assorda il canto degli aedi.

Nel 1960 lui prepara per “Il reporter” un articolo sulla comicità degli attori italiani, e tornerà a riflettere su Anna Magnani che assimila, per la romanità, ad Alberto Sordi. Ma dicendo che le qualità artistiche dell’attrice erano state negli anni svuotate di senso e travisate. Scrive: “Eppure la Magnani ha avuto tanto successo, anche fuori d’Italia: il suo «particolarismo» è stato subito compreso, è diventato subito, come si usa dire, universale, patrimonio comune di infiniti pubblici. Lo sberleffo della popolana di Trastevere, la sua risata, la sua impazienza, il suo modo di alzare le spalle, il suo mettersi la mano sul collo sopra le zinne, la sua testa scapijata, il suo sguardo di schifo, la sua pena, la sua accoratezza: tutto è diventato assoluto, si è spogliato del colore locale ed è diventato merce di scambio, internazionale. È qualcosa di simile a quello che succede per i canti popolari: basta trascriverli, aggiustarli un po’, toglierci la selvatichezza e l’eccessivo sentore di miseria, ed eccoli pronti per lo smercio a tutte le latitudini.”

Dunque anche in lei Pasolini tentava di difendere quella naturalezza che tanto amava nei non professionisti e la stava avvertendo sul rischio di omologazione. E torna a omaggiarla quando è chiamato a collaborare alla realizzazione del volume “Donne di Roma”: “Dall’aria di sfida di Anna, può nascere qualsiasi cosa: ma quello che ci si aspetta sempre, comunque, è che canti. Uno stornello. Di quello vecchi, appena rinnovato da qualche allegra invenzione, e che finisce ridendo. Lei non può che esprimersi cantando, perché ciò che ha da esprimere è una cosa indistinta e intera: la pura vita, sua, e delle generazioni di donne romane che sono state al mondo prima di lei.”

1961, si proietta a Venezia “Accattone” con tutto quel che segue. Alla prima Anna Magnani è fra gli spettatori e in seguito dichiarerà: “Pasolini è un poeta. Mi è bastato vedere Accattone per convincermene. Uno che al primo film riesce a scrivere in quel modo con la macchina da presa, come regista dà tutte le garanzie.” tanto che uscendo dalla sala, ancora esaltata dalla visione, va di corsa dal produttore Alfredo Bini per dirgli: “Mi devi far fare un film con Pier Paolo!” e c’è da ricordare che era ferma da due anni dopo “Risate di gioia” con Totò di Mario Monicelli, film non riuscito, e ora era attentissima alle proposte per non rovinarsi la carriera. Pasolini, che aveva già cominciato a scrivere il film, quando il produttore gli riferì dell’interesse della Magnani ne fu assai felice, dirà più avanti: “Non potevo sperare una protagonista migliore. Nel mondo ci sono cinque o sei attori veramente grandi. Una è Anna Magnani.” anche se Alfredo Bini aveva in realtà della perplessità: “Speravo che Anna Magnani non facesse Mamma Roma perché era come un wurstel su una torta di panna o una ciliegina su un goulash. Ma Pasolini si era fissato con lei. Così andai a trovarla e le dissi che se voleva fare quel film, doveva lavorare gratis, con un 20 per cento sugli utili. All’inizio, urlò e se la prese col suo agente per l’affronto della proposta. Me ne andai convinto che la faccenda fosse archiviata e invece il giorno dopo lei mi chiamò per dirmi che accettava.”

Ancora Pier Paolo su Nannarella: “La vedevo distratta: continuava a fissare una chitarra appesa al muro. “Chi la suona?”, chiedeva ogni tanto al cameriere. E il ragazzo, intimidito dal fatto di trovarsi di fronte l’attrice, non le rispondeva. Ad un tratto chiese che gliela portasse, e cominciò, accompagnandosi con quel povero strumento da trattoria, a modulare impercettibilmente, a fior di labbra, melodie napoletane e siciliane: non ho mai sentito cantare con maggior dolcezza e delicatezza. È questa Magnani assolutamente nuova che voglio portare sullo schermo in Mamma Roma, il mio secondo e ultimo film d’ambiente romano.”

Il suo prossimo impegno cinematografico sarà il cortometraggio “La ricotta” dal film a episodi “Ro.Go.Pa.G.” il cui titolo mette insieme le lettere iniziali dei registi: Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti. E le sue citazioni figurative saranno più esplicite.