Sarò controcorrente: secondo me questo film non è fra i migliori di Vittorio De Sica. Tratta un argomento importante, è vero, è tratto da un importante romanzo, è altrettanto vero, ed ebbe grande successo anche oltreoceano dove notoriamente sono assai sensibili riguardo al tema dell’ebraismo: il film negli Stati Uniti si aggiudicò l’Oscar come miglior film straniero ed ebbero la candidatura per la miglior sceneggiatura non originale Ugo Pirro e Vittorio Bonicelli; e poi candidatura al Grammy per la musica di Manuel De Sica, figlio maggiore del regista, qui alla sua terza colonna sonora; Vittorio De Sica vinse anche l’Orso d’Oro a Berlino e il britannico BAFTA dove ci fu la candidatura di Ennio Guarnieri per la miglior fotografia. Premi in Italia: David di Donatello come miglior film e David Speciale al protagonista Lino Capolicchio; Nastro d’Argento a Romolo Valli come miglior attore non protagonista e a Giancarlo Bartolini Salimbeni per la miglior scenografia; e per finire Globo d’Oro a Fabio Testi come miglior attore rivelazione. Elencati per dovere di cronaca premi e riconoscimenti specifico che nel mio essere controcorrente sono in buona compagnia perché all’epoca non tutta la critica fu d’accordo nell’elogiare il film e Morando Morandini sul quotidiano milanese “Il Giorno” scrisse che era eccessivamente melenso. Be’ lo è.

Secondo me questo stile, melenso per Morandini, eccessivamente patinato aggiungo io, non è in linea con la miglior produzione di De Sica che nasce nel neorealismo e anche quando si trasforma in commedia mantiene certe radici veristiche e veraci, popolari e popolane, mentre la vita agiata di questa oziosa famiglia altoborghese, tutti leccati in abiti fra il bianco e il color crema, non appartiene al regista e dunque la racconta per luoghi comuni dove la quotidianità si fa cicaleccio e birignao: una leggiadria certo necessaria a far risaltare la tragedia incombente delle persecuzioni nazi-fasciste, ma non fosse stato per il risvolto drammatico questo ritratto di famiglia in un esterno sarebbe potuto diventare parodia: i Finzi-Contini, con trattino come nel romanzo di Giorgio Bassani, che sono “altro” nella comunità ebraica della Ferrara dell’epoca, restano “altro” anche nella cinematografia di De Sica.

Già l’inizio è imbarazzante dal punto di vista sonoro: Livia Giampalmo, che effettivamente era agli inizi in sala di doppiaggio, doppia Dominique Sanda quasi facendo il verso alle querule doppiatrici d’antan delle sofisticated comedies hollywoodiane, come dandosi un tono perché sta dando voce a una signorina di buonissima famiglia: stonatissima e fasulla; più avanti ci si fa l’orecchio, giocoforza, ma arriva subito anche il doppiaggio altrettanto stonato di Roberto Del Giudice che dà voce a Helmut Berger: l’atmosfera generale è che stiano giocando a fare le persone fini.

Alessandro D’Alatri, recentissimamente morto 68enne dopo una lunga malattia, recita nel film il ruolo del protagonista da adolescente, ma aveva debuttato 14enne l’anno prima da protagonista nel piccolo film di avventura e formazione (di cui non rimane traccia) “Il ragazzo dagli occhi chiari” di Emilio Marsili (due soli film nel portfolio e anch’egli sparito senza lasciare traccia) e poi in Rai con un piccolo ruolo nella miniserie “I fratelli Karamazov” diretta da Sandro Bolchi, dopodiché smette di recitare e da giovane adulto negli anni ’80 è al top come regista di pubblicità, debuttando come regista cinematografico solo nel 1991, 36enne, con “Americano Rosso” che gli varrà il David di Donatello come miglior regista esordiente; era una commedia sentimentale guarda caso ambientata nel 1934 con lo stesso entroterra fascista di questo film di De Sica cui resta legato il suo nome come giovane attore. Nel ruolo di Micol da giovane c’è l’ex attrice bambina Cinzia Bruno che aveva debuttato a tre anni proseguendo la carriera di giovane attrice anche in radio e nel doppiaggio ma per un problema alle corde vocali ha dovuto abbandonare la carriera artistica ed ha aperto un’agenzia di viaggi.

Proprio per il ruolo di Micol, De Sica aveva seriamente considerato Patty Pravo ma non se ne fece niente perché Patty era troppo impegnata, era appena arrivata al successo con “La bambola” (canzone che odiava perché dava l’immagine di una donna totalmente dipendente dall’uomo), inoltre la sua casa discografica stava battendo il ferro ben caldo: in quel 1970 era al successo con “La spada nel cuore” e poiché stava costruendosi una brillante carriera come cantante non volle distrarsi col cinema, tanto che in seguito rifiutò anche “Professione: reporter” di Michelangelo Antonioni: oggi se ne dice pentita. Però l’anno prima aveva doppiato Jacqueline Kennedy nel documentario di Gianni Bisiach “I due Kennedy”.

Alla sceneggiatura del film, come detto firmata da Bonicelli e Pirro, inizialmente partecipa anche l’autore del romanzo, Giorgio Bassani, che però abbandona il progetto per insanabili divergenze col regista, tanto da chiedere, e ottenere, che il suo nome venisse tolto dai titoli. Pare che il punto di rottura fu l’esplicitazione nel film della relazione fra Micol e il comunista milanese Malnati, che nel romanzo è solo accennata da Giorgio che è l’io narrante. E non si può dire che per lo scrittore sia stato il capriccio autorale di uno che non comprende le esigenze cinematografiche, perché egli stesso era da tempo attivo sia come soggettista che sceneggiatore, per non dire che aveva anche doppiato Orson Welles diretto da Pier Paolo Pasolini nell’episodio “la ricotta” del film “Ro.Go.Pa.G.”.

Lino Capolicchio è il protagonista Giorgio, nome autobiografico dell’autore che in qualche modo si rispecchia nel personaggio, ebreo come lui, che narra le vicende reali di una famiglia ferrarese cui nel romanzo sono stati cambiati i nomi (tranne quello del cane Jor) e alcuni dettagli: da qui forse il suo attaccamento a certi passaggi della sua narrativa che nel film non sono stati rispettati. Micol è interpretata dall’ex modella francese Dominique Sanda che dopo un’intenso debutto il patria con Robert Bresson che la diresse in “Così bella, così dolce”, subito viene adottata dai cineasti italiani a quell’epoca sempre affascinati dalle bellezze straniere, tanto c’era il doppiaggio: lo stesso anno gira con Bernardo Bertolucci “Il conformista” e si avvia a una carriera in film d’autore con personaggi tormentati e ambigui. Oggi è una bella signora 71enne che si dedica principalmente al teatro. Mentre ricordiamo che Capolicchio è morto 79enne lo scorso anno: la sua scomparsa ha creato un’impennata di visioni di questo film che fino a quel momento era in chiaro su Sky Cinema e che dopo la sua morte è passato a pagamento su Sky Primafila per sfruttare commercialmente la grande richiesta, e infine scompare del tutto; oggi è visibile a pagamento su Prime Video. Restaurato nel 2015 è reperibile in chiaro su YouTube una vecchia versione per il mercato anglofono con titolo e sottotitoli in inglese.

Ferrara, con Roma e Venezia, era una delle città con maggiore popolazione ebraica, e anche dopo la chiusura del ghetto in epoca fascista rimase un importante centro per la comunità, tanto che alle prime restrizioni vi confluirono ebrei da altre province pensando di trovare un ambiente più favorevole grazie alla presenza del deputato fascista ferrarese Italo Balbo e del suo amico Renzo Ravenna che fu uno dei due soli ebrei (l’altro fu il triestino Enrico Paolo Salem) a ricoprire il ruolo di podestà, fino all’emanazione delle leggi razziali che non risparmiò neanche loro. Ferrara dunque fu un centro nevralgico che anche il regista ferrarese Florestano Vancini racconterà nei suoi film.

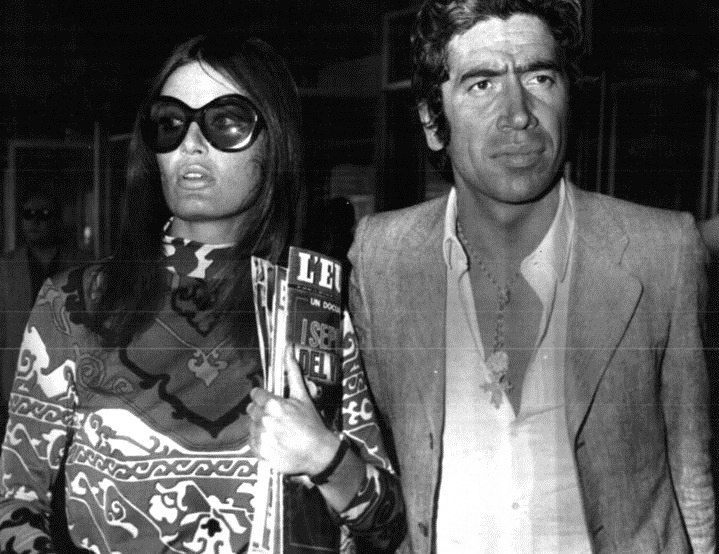

Il giardino del titolo è quello della villa che realmente a Ferrara, e poi nel romanzo e infine del film, divenne ritrovo e porto franco per tutti gli ebrei e chiunque altro fosse inviso al regime fascista che aveva cominciato le persecuzioni e le restrizioni sociali; metafora di un sogno bello e impossibile che la realtà andrà a dissacrare. Romanzo e film raccontano come la comunità ebraica non si rese conto di quanto stava accadendo; ci fu chi reagì cercando di mimetizzarsi e si iscrisse al Fascismo, come il suddetto podestà della città e come il padre del protagonista interpretato da Romolo Valli, chi davvero senza poter comprendere, perché si era tutti italiani e da secoli, a memoria umana, non c’erano più state divisioni per ragioni religiose e men che meno razziali. Come detto a Romolo Valli, gran signore del teatro sempre in ruoli di supporto al cinema, è andato il riconoscimento del Nastro d’Argento. A Fabio Testi nel ruolo di Malnate è andato il Globo d’Oro come unico premio in una lunga carriera iniziata appena quattro prima come controfigura sul set di “Il buono, il brutto, il cattivo” di Sergio Leone che in seguito gli affida un ruolo in “C’era una volta il west” che però taglia in post-produzione perché non ottimale; ma è un aitante belloccio e dopo una serie di piccoli ruoli è protagonista in un paio di film di serie B; è qui alla sua prima occasione in un film importante e l’industria cinematografica che sta puntando su di lui lo premia per sdoganarlo fra quelli che contano. Conclude il cast dei ruoli principali l’altro bello e possibile già ex modello austriaco Helmut Berger che Luchino Visconti aveva diretto proprio come ragazzaccio austriaco in un episodio del film “Le streghe” e che lancerà come protagonista in “Ludwig” un paio d’anni dopo.

Curiosità letteraria, nel romanzo c’è un prossimamente: Giorgio racconta a Malnate di un’episodio accaduto in città poco tempo prima, che riguarda un otorinolaringoiatra coinvolto in uno scandalo omosessuale per il quale si tolse la vita; nomina il personaggio come Athos Fadigati, personaggio protagonista di un altro romanzo al quale stava lavorando: “Gli occhiali d’oro” che con la regia di Giuliano Montaldo diverrà film nel 1987. Una lettura integrale del romanzo “Il Giardino dei Finzi-Contini” a più voci, è stata realizzata dalla Rai di Torino, e poi una riduzione radiofonica e andata in onda su Radio 3. La New York City Opera e il National Yiddish Theatre Folksbiene ne hanno realizzato lo scorso anno un adattamento operistico presso il Museo del Patrimonio Ebraico di Manhattan.