Veicolo per due dei divi del momento anche amici nella vita: Ugo Tognazzi che veniva dalla rivista e Vittorio Gassman dal teatro classico, diversissimi quanto intercambiabili, in questo film esplorano la loro intima natura di interpreti: tendente all’esagerazione istrionica Gassman, più misurato e ambiguamente sottile Tognazzi, che per questo fu anche lodato dalla critica: “segna il punto più alto raggiunto da Tognazzi nel film a episodi”, “…in confronto al suo rapinoso, irresistibile, talvolta magari debordante collega [si presenta] come un ‘dritto’ di indole più conciliante e flemmatica. E lo è, magari, però i personaggi più mostriciattoli finiscono per essere poi proprio suoi”. “Nel corso di questo festival dei due emuli di Fregoli, bisogna dare la preferenza a Tognazzi, molto più sciolto, più sottile, più sfumato e più convincente di Gassman. Con lui, la satira è meno diretta. Essa s’insinua e raggiunge meglio lo scopo”.

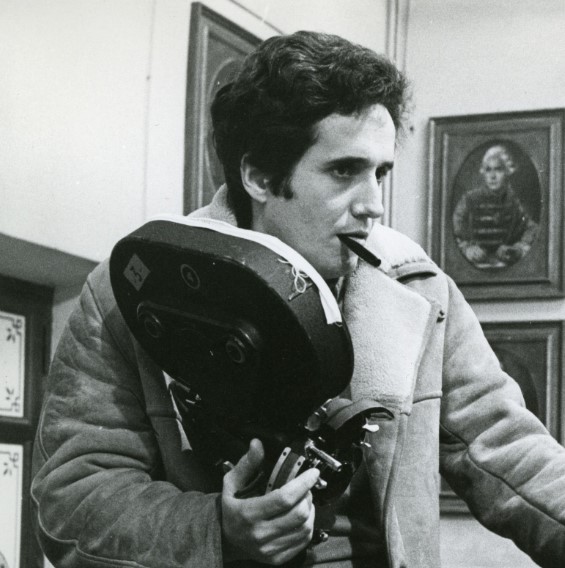

Il film del 1962 è stato selezionato fra i 100 da salvare della nostra cinematografia ed è un caposaldo della primissima commedia all’italiana che molto bene si espresse nei film a episodi, spesso firmati da registi diversi, in questo caso addirittura 20 di durata varia, e qui li dirige tutti Dino Risi, già regista affermato che ha scritto il film con Elio Petri che aveva da poco debuttato in regia col drammatico “L’assassino” ma che era sceneggiatore da più di un decennio; con Ettore Scola, anch’egli sceneggiatore da un decennio che debutterà come regista l’anno dopo con “Se permettete parliamo di donne”; e poi con gli sceneggiatori a tempo pieno Agenore Incrocci, Ruggero Maccari e Furio Scarpelli. Al montaggio quello che diverrà un altro regista di genere, Maurizio Lucidi, che come montatore continuava un mestiere di famiglia. Scene e costumi di Ugo Pericoli, musiche di Armando Trovajoli e produzione di Mario Cecchi Gori. Il successo è servito: la feroce critica sociale è piaciuta molto a pubblico e critica.

L’educazione sentimentale

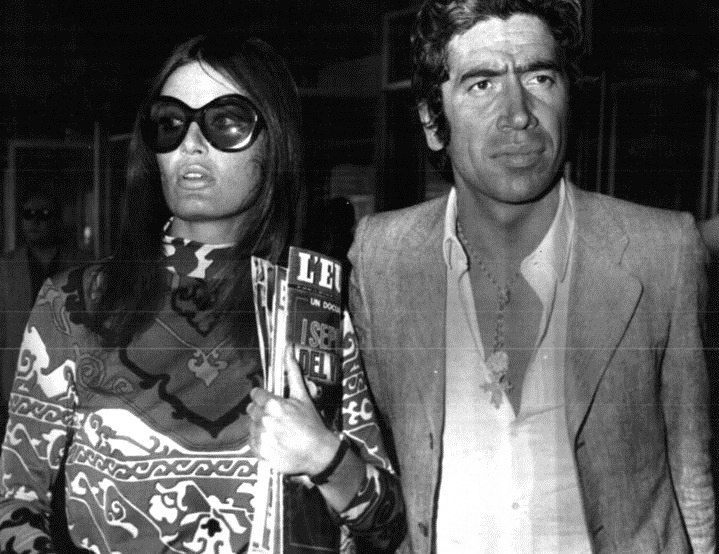

È quella che un italiano medio impartisce al figlio scolaro elementare, fatta di luoghi comuni, proverbi e modi di dire, tutti all’insegna del fare truffaldino come stile di vita e della disonestà intesa come furbizia in un mondo di disonesti, perché i disonesti sono sempre gli altri: un atteggiamento – non solo tutto italiano – sempre corrente. La morale è che quel che si semina poi si raccoglie. Ugo Tognazzi apre il film con questo ritrattino folgorante educando il figlio Ricky Tognazzi (doppiato da un altro bambino, Roberto Chevalier) anche all’arte cinematografica: quello stesso anno il bambino recita di nuovo accanto al padre nell’episodio “Il pollo ruspante” diretto da Ugo Gregoretti nel film “Ro.Go.Pa.G.”. Come collega d’ufficio completa il cast Mario Frera non accreditato nei titoli, come pure la moglie del protagonista e madre del bambino che altri non era che Pat O’Hara, vera madre di Ricky e compagna di Ugo.

La raccomandazione

Vittorio Gassman, reduce dal suo “Il mattatore” prima in tv e poi al cinema diretto sempre da Dino Risi che su di lui aveva disegnato “Il sorpasso” l’anno prima, si prende in giro rifacendo sé stesso in una rilettura un po’ sopra le righe: è un prim’attore teatrale impegnato nell’Otello di William Shakespeare, come realmente lo era stato qualche anno prima in una storica messa in scena curata da lui stesso e in cui ogni sera si alternava con Salvo Randone nei ruoli di Otello e di Jago, spettacolo che è possibile recuperare nella sua versione televisiva su RaiPlay. Nell’episodio un collega meno noto e meno fortunato gli chiede una raccomandazione per un’altra produzione e il primattore, fra bizze in camerino infarcite di classiche sboronate, effettivamente telefona per fare la sua raccomandazione – che però si rivela falsa e ipocrita, e fingendo di negare ciò che invece afferma fa del collega un ritratto ingeneroso e disastroso. Nell’ingrato ruolo del collega si presta il caratterista cine-televisivo Franco Castellani.

Il mostro

Velocissimo, meno di un minuto questo flash che mette in burla la critica sociale. Il titolo di un quotidiano annuncia che un “mostro” ha ucciso i suoi cinque figli e si barrica in casa sulla Pontina, dove a seguire vediamo che la polizia lo va a prelevare. Musica di marranzano perché sia chiaro che il mostro è un immigrato del sud, e poi un fotoreporter fa uno scatto del povero mostro stretto fra i due poliziotti, uno a cui manca un incisivo e l’altro con un occhio storto: altrettanto mostri ma da barzelletta. Il tutto all’insegna di un politicamente scorretto ancora di là da venire nella coscienza civile e all’insegna del quale non avremo più di queste perle.

Come un padre

Come un padre, è come il giovane marito geloso considera l’amico un po’ più anziano nel cui appartamento piomba in piena notte per lamentare il presunto tradimento della moglie, chiedendo all’amico di intercedere, proprio come un padre, per accertarsi che i suoi siano solo timori e malate fantasie. Rassicurato il giovane amico, l’uomo torna a letto dove ad attenderlo c’è la giovane moglie di cui si è appena parlato. Tognazzi recita di sottrazione, con molta misura, dando spazio all’emergente Lando Buzzanca che nei decenni a venire sarà protagonista della commedia sexy all’italiana sempre con questo genere di personaggio, qui però doppiato dal padovano Carlo Reali che garbatamente rifà il suo accento siciliano.

Presa dalla vita

Gassman, come se non ne avesse abbastanza, in questo episodio si sdoppia e interpreta due di quei mostri che si muovono sui set cinematografici: un tuttofare che rapisce una vecchietta e poi il regista dalla chioma argentata che la utilizza nel film malgrado lei. Parabola, e anche un po’ denuncia, di tanti piccoli interpreti dell’appena concluso neorealismo dove gli attori venivano presi dalla strada, appunto, e qui si racconta anche contro la loro volontà. I sei sceneggiatori, o uno dei sei non si sa chi, si sono qui divertiti a ritrarre il regista come una copia di Federico Fellini.

Il povero soldato

Il povero soldato in licenza è venuto dalla provincia nella capitale dove si era trasferita la sorella, per riconoscerne il cadavere: la ragazza è stata trovata assassinata e i giornali cavalcano la notizia con tono scandalistico. Un amico lo accompagna nell’appartamento della ragazza, ex cameriera, come l’amico spiega cautamente, che si è evoluta: si era comprata una casa arredata con ogni confort ai Parioli… Il povero soldato, avvilito, ha trovato il diario della sorella con nomi e cognomi della Roma bene, calendario degli appuntamenti e tariffe in decine di migliaia di lire che lui finge di scambiare per incomprensibili numeri di telefono, e sempre avvilito triste e mortificato, va alla redazione di Paese Sera, quotidiano chiuso nel 1994, chiedendo tre milioni e mezzo per cedere le scottanti memorie che lui, nella sua ignoranza, considera un doloroso lascito sentimentale. Solo alla fine gli sfugge uno sguardo di calcolata furbizia. Con Quinto Parmeggiani come capo redattore.

Che vitaccia!

Qui il mostro è un povero baraccato della periferia romana che non ha neanche i soldi per comprare le medicine a uno dei tanti figli malati, salvo poi spendere gli ultimi spiccioli per andare allo stadio a vedere la squadra del cuore, ‘a Roma. Angela Portaluri è la moglie incinta, probabilmente sempre incinta data la numerosa prole. Le immagini della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma sono quelle reali della partita Roma-Catania giocata il 10 febbraio 1963 e terminata 5-1: Adelmo Prenna segnò l’unico gol del Catania mentre il suo compagno Remo Bicchierai segnò un improvvido autogol.

La giornata dell’onorevole

Sintetico spaccato dell’attività di un uomo politico in cui qualcuno ha voluto vedere Giorgio La Malfa e qualcun altro Giorgio La Pira, comunque di area cattolica poiché il personaggio vive in un convitto di frati domenicani; ma nell’aula parlamentare assistiamo al discorso di un altro mostro, fascista nello specifico, perché centro destra o sinistra sono tutti uguali. Nessuna azione mostruosa o delittuosa viene mostrata nell’episodio, in quanto già l’essere “onorevoli” è di per sé indice di mostruosità: ipocrisia, cinismo, opportunismo e sotterfugi sono il tessuto del mostro politico. Intorno a Tognazzi il vero generale in pensione Ugo Attanasio, suocero di Alberto Lattuada che lo aveva fatto debuttare come figurante, che qui interpreta un generale che fa anticamera; c’è poi il caratterista friulano Carlo Kechler (erroneamente Kecler nei titoli), il caratterista gay Franco Caracciolo come solerte fratino, che sarà nel corpo di ballo delle Ragazze Coccodè nel programma Rai 2 “Indietro tutta!” di Renzo Arbore nonché una delle Sorelle Bandiera in sostituzione di Tito LeDuc. Come figurante non accreditata Gabriella Ferri che a un pranzo sorride alle amenità dell’onorevole.

Latin Lovers (Amanti Latini)

La traduzione fra parentesi che oggi sarebbe superflua all’epoca aveva senso perché non erano in molti a conoscere l’inglese, giacché molti non conoscevano ancora neanche l’italiano. Altro brevissimo episodio, non parlato e accompagnato dalla canzone “Abbronzatissima” di Edoardo Vianello. In un’affollata spiaggia una donna, in quello scandaloso bikini che in quegli anni si andava diffondendo, scivola via dalle mani sinuose dei due amanti latini che le sono ai lati. E le mani dei due uomini continuano a cercare nel vuoto – trovandosi, e stringendosi in un’intesa omoerotica che nulla ha dei maschi latini. Politicamente scorretto ma divertente in quanto tale. La bella è Luciana Vincenzi che nel 1966 parteciperà a Miss Italia dove verrà incoronata solo con la fascia di Miss Cinema, senza però fare una grande carriera cinematografica.

Testimone volontario

Col sempre istrionico Gassman che come avvocato senza scrupoli sfarfalla intorno a Tognazzi che gioca per sottrazione il ruolo di testimone di un omicidio – il primo intimorendo e screditando il secondo. L’episodio appare incompleto perché ci si aspetta dall’abusato povero testimone una finale e risolutiva reazione. Qui il mostro è sicuramente l’avvocato ma gli sceneggiatori hanno perso la ghiotta occasione di fare anche del testimone un mostro esemplare. Nel ruolo della moglie di Tognazzi un’accorata Marisa Merlini, il giudice è Carlo Ragno.

I due orfanelli

Altra maschera esageratamente grottesca per Gassman come mendicante che si accompagna a un giovane cieco sfruttandolo; all’offerta di un oftalmico di poter curare gratuitamente il povero infelice, cambia zona per non perdere la sua personale fonte di sostentamento. Daniele Vargas è il dottore. Il titolo è un dichiarato omaggio, senza alcuna attinenza specifica nella trama, al film omonimo del 1947 con Totò, che a sua volta fu la parodia del muto del 1921 “Le due orfanelle” di David Wark Griffith dove si raccontava che una delle due era cieca: il magistrale cerchio di omaggi e citazioni si chiude. Nell’importante ruolo del cieco dagli occhi assai vivaci, anzichenò, un giovane inspiegabilmente non accreditato e in cui qualcuno ha voluto riconoscere Teo Teocoli.

L’agguato

Altro veloce episodio senza parlato: il pizzardone Tognazzi, in elegante divisa bianca estiva, si apposta dietro l’edicola di un giornalaio per multare gli incauti che si fermano in divieto di sosta per fare un acquisto al volo. Episodio sicuramente ispirato alle reali abitudini di certi tutori dell’ordine. Come vittime si prestano il produttore Mario Cecchi Gori e l’addetto stampa Enrico Lucherini. L’episodio si può inserire nel sottogenere denuncia sociale.

Il sacrificato

Sin dal cartello col titolo la musichetta del maestro Armando Trovajoli suggerisce un sirtaki greco in omaggio alla protagonista femminile Rica Dialina, già Miss Grecia 1954, che recitando con la sua voce in un convincentissimo italiano riesce a tenere testa al quasi monologante Gassman: sfruttatore seriale delle donne e dei loro sentimenti, ma che dice di sacrificarsi per il loro bene spingendole a farsi lasciare. Archetipo del maschio italico ancora in giro come mostro predatore. La francese Françoise Leroy, di cui non si conoscono altri film, è l’amante successiva.

“Vernissage”

Il termine francese del titolo, virgolettato, al contrario del precedente inglese “Latin lovers” non ha bisogno di traduzione perché evidentemente già all’epoca nel nostro uso comune. Siamo nell’Italia del boom economico in cui l’italiano medio firma pacchi di cambiali per regalarsi il nuovo necessario, in questo caso una fiammante Fiat 600. Dopo il felice acquisto Tognazzi telefona alla moglie e poi sistema sul suo nuovo cruscotto i magneti con San Cristoforo, patrono dei viaggiatori in genere, e un “pensa a noi” con foto di moglie e figlio. Uscito dal salone la prima cosa che fa con l’auto nuova è andare a caricare una prostituta: santa ipocrisia della classe media. Il cortometraggio è un chiaro rifacimento in chiave borghese dell’episodio “Che vitaccia!” ambientato nel sottoproletariato ma con medesima dinamica ego-consumistica: lì lo stadio qui la prostituita. Il titolo è nell’immediato incomprensibile e necessita di una rilettura assai più sottile: se per vernissage si intende una mostra d’arte qui l’arte messa in mostra è il consumismo: le auto nel salone e le prostitute sul viale. Nel ruolo della prostituta una giovane Isabella Biagini non accreditata.

La Musa

Si fa ma non si dice. Gassman torna a gigioneggiare nei panni femminili di una musa letteraria che come componente di giuria di un concorso letterario, assai caldamente spinge ad assegnare il premio ad un improbabilissimo debuttante, assai ruspante, nella cui camera d’albergo va a impartirgli gli ultimi preziosi consigli prima di spegnere la luce spingendo l’aitante giovanotto, fresco di doccia e in accappatoio, sul letto; sul nero del buio udiamo gli ultimi suoni: un bicchiere che cade e lei che chiede “Dove sei?” in un finale aperto in cui il giovanotto è forse riuscito a sfuggire alle grinfie dell’interessata musa. Si fa ma non si dice: molti concorsi erano o sono truccati? molti critici letterari erano o sono venduti? o solo interessati alle camere da letto? Si fa ma non si dice: l’innominato premio si ispira chiaramente al più importante premio letterario del momento, il Premio Strega, e il look del Gassman-Musa con quei fili di perle sull’abito nero dalla vertiginosa scollatura sulla schiena, rimanda molto alle vera musa dello Strega, la scrittrice Maria Bellonci, che però tacque sul film e non seguì nessuna polemica: è una dichiarata e “innocente” presa in giro e l’attore riporterà il personaggio nel televisivo “Studio Uno”, diretto da Antonello Falqui e condotto da Mina, alla quale il Gassman-Musa dichiarerà di essere la creatrice del “Premio Cerasella”: una divertente gag che forse arrivò come smentita: tutto è bene quel che finisce bene. Nel ruolo del giovane scrittore ruspante lo stuntman Salvatore Borgese qui nel suo primo ruolo parlato in barese e doppiato da Stefano Satta Flores.

Scenda l’oblio

Qui i mostri sono una coppia dell’alta borghesia che al cinema stanno vedendo la scena di un film neorealista in cui un plotone di soldati tedeschi ha appena fucilato degli inermi civili contro un muro, e quel “semplice muro con le tegoline sopra” è il modello che ispira lui per la loro nuova villa: un genere di mostri sempre fra noi. La di lui degna consorte è Luisa Rispoli, attiva in pochi film con piccoli ruoli in quegli anni Sessanta anche come Maria Luisa Rispoli.

La strada è di tutti

Velocissimo ritratto per Gassman come altro mostro sempre attuale sulle nostre strade: il flemmatico ma anche polemico pedone che faticosamente attraversa sulle strisce pedonali fra auto che “incollano”, poi sale sulla sua Fiat 600 dal look sportivo e diventa un altro di quei pirati della strada.

L’oppio dei popoli

L’oppio dei popoli, che secondo Karl Marx era la religione, qui è la televisione seguendo l’opinione di tanti intellettuali e, in questo caso specifico, di molti cineasti: perché la televisione toglieva spettatori al cinema e solo nei decenni più recenti i due mezzi sono diventati intercambiabili. Tognazzi si fa molto espressivo pur nella maschera inespressiva dello spettatore imbambolato davanti alla tv da cui proviene la lunga credibile traccia sonora di un film americano alla cui conclusione l’annunciatrice ricorda il titolo “Salto nello spazio” di Peter Baldwin, annunciando fra i programmi dell’indomani altre pesanti dosi di oppio al popolo: la ventesima puntata del romanzo sceneggiato “La cieca di Sorrento”, che però uscì come film diretto da Nick Nostro in quello stesso 1963; il primo titolo è d’invenzione e sembra un omaggio poiché Baldwin è realmente esistito come attore americano, interprete di film di fantascienza, adottato dal nostro cinema con un importante ruolo in “Era notte a Roma” di Roberto Rossellini, 1960; Baldwin poi sposò Emi De Sica, figlia di Vittorio De Sica col quale collaborò come aiuto regista prima di tornare negli USA dove si riciclò come regista televisivo negli anni ’70, dunque una sua regia nel 1963 è improbabile. Qui Tognazzi si ritrova nel medesimo triangolo amoroso di “Come un padre” ma stavolta nel ruolo del cornuto; la bella moglie in baby-doll sul cui primo piano si apre l’episodio accompagnato dalla voce di Nico Fidenco che la dice bella cantando “Tornerai… Suzie” è interpretata dalla francese (il film è in coproduzione) Michèle Mercier che diventerà famosa con il ciclo di film su “Angelica”. Il giovane amante è l’aitante Marino Masè che quell’anno fu protagonista per Jean-Luc Godard in “Les Carabiniers”. Sempre a proposito della televisione come oppio dei popoli alla fine ci viene detto che l’unico programma che il cornuto protagonista non guarda è “Tribuna politica” certo perché troppo attinente alla realtà.

Il testamento di Francesco

Ancora la televisione come scenario. L’episodio si apre col telegiornalista Riccardo Paladini, non nuovo a queste brevi partecipazioni cinematografiche, che nella sala trucco della Rai ripassa le notizie da leggere in video. Accanto a lui Gassman impersona un forbito personaggio che tormenta il truccatore con continue richieste, perché attentissimo all’immagine di sé che sta per dare in tv; e lì in diretta televisiva lo scopriamo essere un sacerdote che commenta le parole di San Francesco sulla vanità umana.

La nobile arte

Ironia sin dal titolo giacché nel pugilato di cui l’episodio tratta non c’è nulla di nobile: tolti gli ideali dei combattenti è solo questione di ingaggi e scommesse. I due attori concludono insieme il film con un episodio drammaturgicamente più complesso esibendosi in due caratterizzazioni che, pur spinte e grottesche, mantengono l’afflato umano delle grandi interpretazioni: personaggi che bene avrebbero potuto essere sviluppati in un lungometraggio a sé stante. Sono entrambi due ex pugili suonati, Tognazzi che si è fatto impresario e Gassman, ex campione d’Italia, che ora gestisce una trattoria sul litorale romano. Per necessità economica il primo e cedendo alle lusinghe della gloria il secondo, tornano in campo con l’amara conclusione che tutti già sappiamo. Gli altri interpreti: Lucia Modugno è la moglie di Gassman, il caratterista Mario Brega realmente appassionato di boxe è uno degli allibratori mentre il vero campione Ottavio Panunzi si presta a salire sul ring nel match finale.

Facendo i conti sono 20 episodi di cui 8 per ogni attore da protagonista e 4 con entrambi. Il film ebbe due sequel: “I nuovi mostri” nel 1977 sempre con Risi alla regia che stavolta si divise il compito con Mario Monicelli e l’Ettore Scola che qui è ancora sceneggiatore, mentre al cast principale si aggiungono Alberto Sordi, già maestro di mostruosità per suo conto e con una cinematografia tutta sua, e Ornella Muti. Segue il terzo capitolo “I mostri oggi” nel 2009, anno in cui i protagonisti originali non sono più fra noi e che si rivelerà non più che una inutile sequenza di barzellette.