Da “Uccellacci e uccellini” un salto di tre anni al 1969 nel mio racconto della cinematografia di Pier Paolo Pasolini per arrivare direttamente alla sua “Medea” e farla scorrere in concomitanza alla cronaca nera che vede l’ennesima madre assassina rinominata Medea, appunto, perché pare che dietro il suo gesto estremo ci sia la gelosia. Ma così come è sempre riduttivo incorniciare un dramma umano dentro le etichette che viaggiano su quotidiani e social, lo è altrettanto – e soprattutto – per la tragedia di Euripide che Pasolini ha messo in film.

Ma cosa sappiamo davvero della tragedia? Μήδεια (Médeia) è andata in scena per la prima volta 2453 anni fa, nel 431 avanti Cristo ad Atene nel corso delle Grandi Dionisie, che erano delle celebrazioni dedicate al dio Dioniso durante le quali venivano rappresentate opere in competizione sia tragiche che comiche; Medea si classificò al terzo posto dietro opere oggi perdute, e se oggi la consideriamo un capolavoro chissà cosa devono essere stati gli altri due testi. Molto in sintesi la trama è questa: La maga Medea, originaria della Colchide (l’odierno stato della Georgia sulle rive del Mar Nero, quindi a nord della Grecia) aiuta con i suoi incanti il marito Giasone (figlio di re, ma in disgrazia perché lo zio gli ha usurpato il trono) a conquistare un prezioso vello d’oro, e poi si trasferisce con lui a Corinto; ma lì Giasone, sempre in cerca di riscatto, decide di ripudiare Medea, dalla quale ha avuto due figli, per sposare Glauce, la figlia di Creonte re di Corinto, e accedere alla successione del regno; il resto lo si legge in cronaca: Medea uccide i suoi due figli (oltre alla sposina) per gelosia e vendetta.

Medea è una figura mitica che appartiene all’antichissima cultura greca e pare che Euripide non fosse il primo né l’unico a drammatizzare sulla sua figura, così come mitici sono anche gli altri personaggi e le loro ascendenze che risalgono alle epoche misteriche in cui gli Dei dell’Olimpo si accoppiavano con gli umani. Miti che sono metafore di realtà più concrete: ad esempio pare che il vello d’oro, la sua ricerca e la sua conquista, racconti la più prosaica carenza di grano, oro vegetale, di quelle terre.

Nella tragedia di Medea c’è la particolarità, al contrario della tradizione scenica, che non ci sono Dei fra i personaggi: essi latitano, tacciono, tanto che Giasone inveisce contro di loro per la loro assenza nel tragico finale. L’altra particolarità, caratteristica di grande modernità, è che non ci sono i due classici personaggi a dibattere, a scontrarsi in un dualismo scenico, la tesi e l’antitesi, ma c’è la sola Medea che si dibatte nel dualismo dei suoi istinti: quello di madre e quello di assassina che si alternano, nevroticamente diremmo oggi, anche all’interno della stessa scena: una complessità emotiva che rende il personaggio drammaturgicamente sfaccettato e culturalmente esemplare, tanto da venire richiamato alla memoria nelle tristi cronache contemporanee e aver dato il nome alla Sindrome di Medea. Un’altra cosa da considerare del personaggio è la sua alterità, la sua estraneità al luogo di azione e ai comprimari: è una maga, quindi cultrice di oscuri misteri, ed è straniera, quindi portatrice di tradizioni sconosciute: 2453 anni fa un personaggio – o persona – del genere, innescava paure ancestrali che ancora oggi non sono sopite, purtroppo: la paura dello straniero e del diverso da noi, con l’incapacità colpevole del rifiuto alla comprensione e alla conoscenza, e alla serena accoglienza. Inoltre c’è già all’interno della tragedia l’espressione di un preciso modello familiare: quello greco e moderno (di Euripide) che contrasta con quello antico e barbaro di Medea; Giasone spiega la sua necessità di dare nuovi figli alla patria (Mussolini ribadirà il concetto) e ottenere per sé un’emancipazione, un riscatto sociale, rinfacciando alla donna di averla portata via da un mondo barbaro onorandola col matrimonio; è uno scontro di culture che oggi (e dalle nostre parti) si complica dell’emancipazione della donna (a volte più teorica che pratica) dove la donna non è più la custode del focolare domestico intanto che l’uomo va alla conquista del mondo: entrambi hanno pari incarichi ed opportunità, entrambi possono tradire e farsi nuove famiglie – e se oggi una donna si fa Medea sta anche portando indietro di migliaia di anni il suo e il nostro calendario. Questo sul piano sociale. Ma sul piano strettamente umano, sentimentale, non si può che fare i conti con la natura umana, gli istinti – l’amore, l’odio, la paura, la fame, il bisogno di riprodursi – che sono identici nei millenni a prescindere dall’evoluzione sociale e tecnologica.

Altri autori hanno scritto del mito di Medea: Seneca, Ovidio, Quinto Ennio, e dall’Ottocento in poi: l’austriaco Franz Grillparzer, il francese Jean Anouilh, il nostro Corrado Alvaro, la tedesca Christa Wolf. E il film di Pasolini può anch’esso essere considerato una riscrittura: in un periodo in cui il teatro classico veniva (e tutt’oggi viene) modernizzato, lui ne fa un’opera assolutamente antimoderna; asciuga all’estremo i versi e l’azione parlata per ricollocare la sua Medea in un mondo premoderno, con azioni e riti di natura arcaica come i sacrifici umani, e una ritualità tanto affascinante quanto per noi spettatori intellettivamente incomprensibile, perché misterica; cui hanno contribuito in modo determinante gli straordinari costumi di Piero Tosi (Gabriella Pescucci futuro premio Oscar ne è assistente al suo debutto) e la scenografia di Dante Ferretti qui al suo primo lavoro da titolare dopo essere stato assistente sugli altri set di Pasolini “Il vangelo secondo Matteo” “Uccellacci e uccellini” ed “Edipo Re”, in location di straordinario fascino e alterità, dove anche Pisa sembra un misterioso altrove.

Pasolini compone dunque un film più visivo che parlato, con lunghe sequenze certo frutto di minuziosissime ricerche in cui racconta e rende reale sullo schermo un’arcaicità che realmente possiamo però solo immaginare, ed è talmente ben riuscita e affascinante che non ci resta che prenderla per buona. Sulla stessa linea è il commento musicale con brani etnici alla cui ricerca e selezione ha contribuito l’amica Elsa Morante. E il film si presenta come un percorso immersivo in quell’arcaicità in cui lui colloca la vicenda della sua Medea, più fruibile sul piano sensoriale che su quello prosaicamente narrativo. Pasolini apre il film con un lungo monologo filosofeggiante che il centauro Chirone – personaggio inesistente nella tragedia di Euripide – fa al piccolo Giasone mentre scorrono gli anni e il bambino diventa uomo: testo tutto in linea con la visione pasoliniana del mondo e poco appetibile dal punto di vista spettacolare; è il suo “teatro di parola” dove le idee hanno più importanza dell’azione: una sua intellettualistica teorizzazione del teatro che però non ha fatto scuola e nella quale i suoi testi teatrali rimangono congelati. Nel film ne consegue che se non si conosce alla perfezione la storia narrata, la banale trama, ci si perde, anche perché gli altri personaggi, muti o comunque molto silenziosi, non sono neanche nominati e non ci resta che intuirne identità e relazioni. Un’estremizzazione tipica di un Pasolini idealista che nell’assoluta certezza del suo punto di vista non concede nulla allo spettatore, così come all’interlocutore nelle dispute intellettuali sulle pagine stampate.

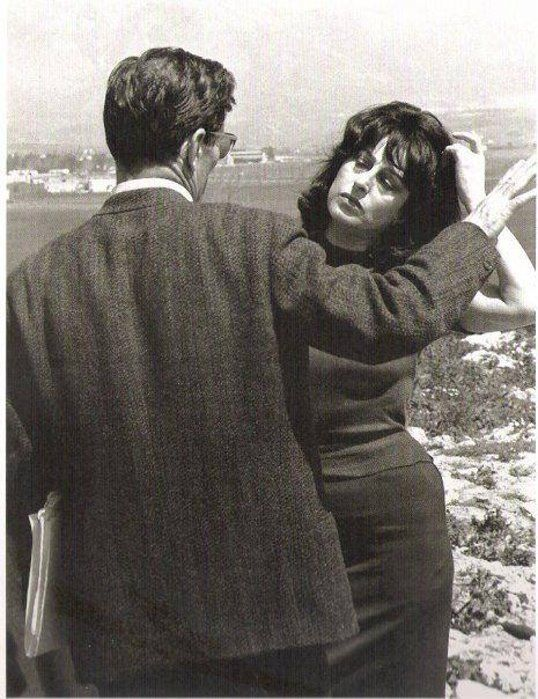

A interpretare l’ingombrante personaggio Pasolini chiama Maria Callas, che non ha bisogno di presentazioni; si può solo contestualizzare che la soprano aveva reso famosa nel mondo l’opera omonima di Luigi Cherubini già legando a sé, così, il nome di Medea; ma sono anche gli anni del suo declino e accetta il ruolo cinematografico come una forma di riscatto dalle tante cocenti delusioni, non ultima quella di Aristotele Onassis che la lascia per sposare Jacqueline Bouvier vedova Kennedy.

E Maria Callas, nell’interpretare questa Medea pasoliniana, è statuaria, magnificamente vestita e truccata come si evince dai titoli di testa: “Il trucco della Sig.ra Callas è stato curato da GOFFREDO ROCCHETTI e la pettinatura da MARIA TERESA CORRIDONI”; e nell’essere statuaria, oltre a dare importanza fisica e morale al suo personaggio, è anche apparentemente inespressiva proprio perché asciuga, cinematograficamente, gli eccessi espressionistici tipici del teatro d’opera dove pure brillava come interprete oltre che come cantante, e calibra espressioni e sguardi furenti quasi da diva del cinema muto – che è un po’ l’impostazione di Pasolini. Anche la sua recitazione, pur nel doppiaggio di Rita Savagnone che ne segue le cadenze, è di alto livello ed esiste un’altra versione del film in cui è lei stessa a doppiarsi.

Per il ruolo di Giasone viene scelto un aitante sportivo con una bella faccia da cinema, l’olimpionico (due medaglie d’argento e due di bronzo) triplista e lunghista Giuseppe Gentile, un metro e novanta di corpo asciutto e tornito che Pasolini adocchiò sui rotocalchi, allorché l’atleta se la spassava sulla Spider donatagli dalla Fiat per le sue imprese alle Olimpiadi del 1968 di Città del Messico, dove aveva segnato due record mondiali, durati però solo 26 ore. Anche Mario Monicelli gli aveva proposto il cinema ma lui aveva rifiutato spiegando che preferiva saltare, ma quando Pasolini si fece avanti con la sua proposta, e con la produzione di Franco Rossellini che gli offriva 10 milioni di lire, accettò di recitare; sentendo però sul set il peso della sua inesperienza e ritrovandosi non più campione da podio ma matricola che doveva ricorrere ai suggerimenti dei professioni del set; e per la scena del bacio con la Callas, il regista perse pure la pazienza: “Se io piegavo il volto a destra – ha ricordato l’atleta – Maria Callas lo girava a sinistra, e viceversa. Fu allora che Pasolini, dopo sei o sette tentativi, si alterò: Vi volete baciare sí o no?” e allora il bacio divenne giocoforza appassionato e fu finalmente “buono” per l’autore. In seguito a questa sua interpretazione gli arrivarono altre offerte che lui rifiutò tutte perché non le riteneva all’altezza dell’esperienza fatta con Pasolini. È doppiato da Pino Colizzi. L’atleta prestato al cinema negli anni a seguire scrisse un libro di memorie, “La medaglia (con)divisa, il triplo, Pasolini e Maria Callas” in cui ricorda erroneamente che a doppiarlo fu Nino Castelnuovo perché a Pasolini non piaceva la sua parlata romanesca, e confessa che con la paga del film si comprò un appartamento, lui che da atleta prendeva dal Coni 140mila lire al mese; e comunque era benestante per nascita essendo figlio del questore di Roma e pronipote del filosofo Giovanni Gentile che fu ministro dell’istruzione per Mussolini; in seguito gli furono offerti altri film, soprattutto spaghetti-western, in uno dei quali doveva sculacciare una donna e lui da gentiluomo rifiutò; ma racconta soprattutto che la sua scrittura doveva essere approvata dalla divina Callas che volle incontrarlo preventivamente, e valutarlo; valutazioni artistiche che lo stesso Pier Paolo le chiedeva sul set, riconoscendole un’esperienza artistica lunga decenni e di vastità mondiale, una condiscendenza che non aveva per nessun altro, ed era con tutti rigido e intransigente.

Anche il resto del cast è nello stile pasoliniano che mischia la manovalanza locale ad attori professionisti, e professioni in altri campi che diventano attori occasionali. Dal mondo sportivo arriva anche un carissimo amico di Giuseppe Gentile, il discobolo Gianni Brandizzi che con i suoi quasi due metri d’altezza è Ercole negli Argonauti guidati da Giasone; lo studente Luigi Barbini, già apostolo in “Il Vangelo secondo Matteo” è un altro degli Argonauti; il francese Laurent Terzieff è il centauro Chirone doppiato da Enrico Maria Salerno; e Massimo Girotti, che l’anno prima era stato nel cast di “Teorema” torna a lavorare con Pasolini nel ruolo di Creonte; un’altra francese, Margareth Clémenti, moglie di Pierre Clémenti, è Glauce; Annamaria Chio è la nutrice, Sergio Tramonti debutta come Apsirto, il fratello che Medea uccide e fa a pezzi al fine di rallentare suo padre Eete che la sta inseguendo dopo che lei ha aiutato Giasone a trafugare il vello d’oro – e già lì Medea promette male; Maria Cumani Quasimodo, moglie del poeta, è una sacerdotessa; il cantautore americano Paul Jabara è Pelia, lo zio cattivo di Giasone; e c’è anche una quasi debuttante Piera Degli Esposti che si fa fatica a riconoscere nella corte di donne che accudisce la protagonista.

Il film, apprezzato dai critici, fu snobbato dal pubblico come fin qui tutti i film di Pasolini. Nel 1988 il danese Lars Von Trier realizza una Medea per la televisione basata sulla sceneggiatura di Carl Theodor Dreyer che era già stata offerta a Maria Callas.