Nel 2020 i cinema hanno timidamente riaperto in estate per richiudere subito dopo. Nel 2021 si va al cinema col green pass ma le sale sono praticamente deserte: gli spettatori sono decimati dalla pandemia e non mancano solo quelli che non hanno il green pass; fra quelli che ce l’hanno non tutti ritengono opportuno, o necessario, tornare al cinema, e i pochi volenterosi spettatori rimasti sono ulteriormente scoraggiati dall’obbligo della mascherina FFP2. I film usciti in sala passano subito sulle piattaforme web e in tv.

Meritevolissima opera prima del 49enne napoletano, laurea in filosofia, Gianluca Jodice, anche autore di soggetto e sceneggiatura: un nuovo autore che ha già all’attivo premi e riconoscimenti per i suoi cortometraggi e il cui merito è, oltre a quello di confezionare un film importante molto ben fatto, quello di tornare a raccontarci il nostro primo novecento, sempre meno recente e per questo più necessario da ritrovare, anche o forse soprattutto, attraverso figure secondarie: qui il vero protagonista, benché nel titolo si richiami al Gabriele D’Annunzio interpretato da Sergio Castellitto, è il giovane federale bresciano Giovanni Comini interpretato da un altro debuttante, il genovese Francesco Patanè dal cognome siciliano: faccia di bravo ragazzo della porta accanto molto funzionale al ruolo scritto dall’autore ma che manca, a mio avviso, di quel particolare fascino magnetico che devono avere i protagonisti (a meno che non parliamo di film di serie B e questo non lo è) ferma restando la sua interpretazione molto aderente e partecipata; del resto Patanè è stato candidato come migliore attore esordiente, insieme a Castellitto migliore protagonista e Gianluca Jodice miglior regista esordiente, ai Nastri d’Argento 2021 dove il film ha ricevuto solo i premi tecnici per la fotografia dell’eclettico Daniele Ciprì e i costumi di Andrea Cavalletto.

Il film, che va decisamente recuperato, è un’occasione per esplorare le figure che racconta, a cominciare dal protagonista che è un federale, dispregiativamente definito nel film federalino per la sua giovane età: trent’anni. Il federale, come il podestà e il gerarca, sono figure oggi sparite ma assai specifiche dell’allora apparato fascista. Il podestà, come termine, esiste sin dal medioevo ma con le cosiddette leggi fascistissime il podestà tornò in vita sostituendo la figura del sindaco democraticamente eletto e a capo di una giunta: il podestà era nominato per regio decreto e non aveva intorno una giunta con cui confrontarsi o da cui farsi sostenere e di fatto era un’autorità unica che rispondeva al governo centrale; Il termine gerarca indicava gli alti dirigenti del Partito Nazionale Fascista (PNF) fondato nel 1921; il federale era il quarto in grado di importanza in quella gerarchia e dirigeva sul territorio le federazioni di fasci di combattimento, un po’ le sezioni di partito odierne che però, data la specifica natura di quel partito, fungeva anche da ufficio para militare e para poliziesco.

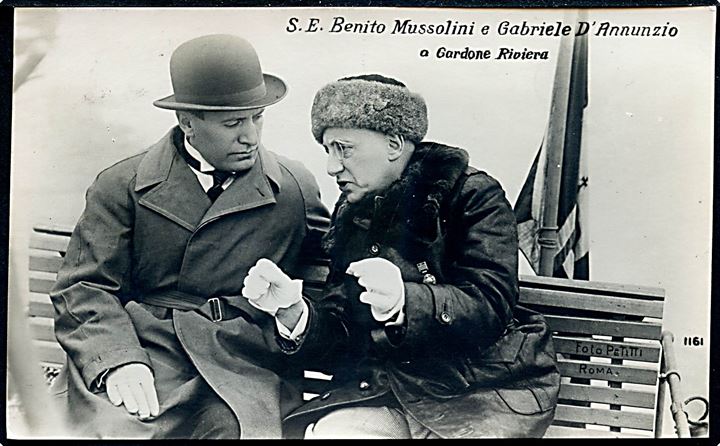

Un ruolo assai impegnativo per il giovane Comini, già vice podestà di Brescia, che si sente addirittura un miracolato quando Achille Starace in persona, segretario del PNF, lo incarica di spiare Gabriele D’Annunzio introducendosi alla sua corte come ammiratore, e credibilmente, data la sua personale predisposizione alla poesia. Per il Vate, come tutti rispettosamente lo chiamano (appellativo dato anche a Giosuè Carducci) sono gli ultimi anni: il film si apre nel 1936 e si conclude nel 1938 con la sua morte, a 75 anni. D’Annunzio vive da auto esiliato nel complesso del Vittoriale degli Italiani, come ribattezzò una villa nella provincia bresciana, a Gardone Riviera, deluso dall’esito della sua impresa fiumana: nel 1919, alla fine della Prima Guerra Mondiale, si era improvvisato condottiero per riconquistare la città di Fiume che le potenze vincitrici avevano assegnato alla Jugoslavia: un’occupazione avvenuta senza fare vittime, denominata Reggenza Italiana del Carnaro come momento di passaggio all’effettiva annessione politica all’Italia; la reggenza si protrasse per quattro anni fino a quando il Regno d’Italia e il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, desiderosi di normalizzare i rapporti, dichiararono Fiume stato libero e indipendente; ma D’Annunzio si rifiutò di ritirarsi e la città fu attaccata dall’esercito italiano che allontanò i legionari dannunziani lasciando sul campo una cinquantina di vittime: eventi specifici la cui conoscenza, nel film, è raccontata per sommi capi, ma altrimenti non poteva essere: la figura di D’Annunzio è gigantesca e nel ripercorrerne un breve periodo non si può fare altro che sfoltire, anche pesantemente. Un D’Annunzio che in questa stessa stagione cinematografica è stato tratteggiato nell’episodio di un film dal tono completamente differente: “Qui rido io” di Mario Martone.

D’Annunzio deve essere controllato perché è una figura ingombrante che il regime non sa come gestire: la sua ristretta cerchia del Vittoriale lo chiama ancora Capitano con memorie e rimpianti fiumani, e di fatto il suo atteggiamento è quello di una personalità pericolosamente alternativa a quella del Duce: sono entrambi dei superuomini, come erano di moda all’epoca, con richiami gloriosi allo Sturm und Drang e ai concetti filosofici di Friedrich Nietzsche, e il sommo poeta non può che disprezzare l’ex vigile urbano: il suo patriottismo, benché muscolare, è più sincero e pregno di valori più alti e spirituali di quelli di Mussolini, il quale in realtà sta solo costruendo il culto della propria personalità in parallelo a quello di quell’altro superuomo che si credeva di essere Hitler. Sono tempi oscuri per la gente ordinaria. Il Vate tenta di far ragionare il Duce che pericolosamente si sta avvicinando al Fuhrer: non vede di buon occhio quell’alleanza ma soprattutto disprezza la politica rozza e anti libertaria di Mussolini, benché sia stato e ancora sia additato come precursore ideologico del fascismo: inizialmente aderì al movimento fondato da Mussolini nel 1919, i Fasci Italiani di Combattimento, e fu uno dei primi firmatari del Manifesto degli Intellettuali Fascisti, ma non si iscrisse mai al PNF consapevole che l’affiliazione avrebbe minato la sua autonomia intellettuale e politica sempre protesa verso il primo posto di ogni podio: D’Annunzio e Mussolini erano come i classici due galli in un pollaio. E diversissimi fra loro. Già nel 1900 il Vate era stato eletto deputato nel Regio Parlamento fra le fila dell’estrema destra ma passò subito all’estrema sinistra con questa celebre frase: “Vado verso la vita”. Poi, nel suo governo provvisorio di Fiume varò una costituzione assai liberale e progressista che prevedeva, oltre ai diritti per i lavoratori e le pensioni di invalidità, il suffragio universale maschile e femminile, la libertà di opinione e di religione, nonché libertà di orientamento sessuale con la depenalizzazione dell’omosessualità, e del nudismo e dell’uso di droga: aperture assai in anticipo su qualsiasi altra carta costituzionale dell’epoca, e toccando argomenti assai invisi al fascismo. Di fatto D’Annunzio esprimeva nella sua visione politica la sua intima natura di gaudente, di uomo sessualmente promiscuo e abituale consumatore di cocaina. Non che i fascisti fossero tutti eterosessuali o non facessero uso di droghe, ma vigeva il sempre diffuso atteggiamento del “predica bene e razzola male”. D’Annunzio, con tutti i suoi difetti, era un libertario perché era intimamente libero. Una figura troppo ingombrante e sempre potenzialmente esplosiva che il Duce pensò bene di tenere sotto controllo accordandogli cariche pubbliche anche non gradite e un perenne sostegno economico, purché se ne stesse buono nel suo Vittoriale.

In questi suoi ultimi due anni di vita percorsi dal film lo vediamo vecchio e malato, minato dall’abuso delle droghe e fortemente amareggiato dalla politica di Mussolini. Gli sono accanto le sue due fedeli muse-amanti Luisa Baccara, detta anche “la Signora del Vittoriale”, e la francese Amélie Mazoyer, figlia di contadini e “bruttina assai” secondo una precisa definizione del Vate, che pare avesse i meriti di “una mano donatrice d’oblio” e “una bocca meravigliosa” per la quale la rinominò Aélis, poetico richiamo al francese hélice, elica, dove per elica intendeva la sua lingua guizzante sulla sua intima virilità. Del resto D’Annunzio usava così, rinominava con epiteti curiosi e poetici di colte ispirazioni le varie contadinotte e prostitute che Aélis gli andava procurando, anche a dispetto della Baccara: le due donne non si sopportavano ma convivevano per amore del Vate.

Sergio Castellitto lo rende con grande dolorosa partecipazione ma nella sua interpretazione così magistralmente intimistica mancano, a mio avviso, i guizzi del vecchio leone che, pure stanco e malato, non può avere del tutto abbandonato i suoi impeti, le ultime zampate; del dolente discorso che fa ai fedeli ex combattenti fiumani che sono venuti a omaggiarlo fa un encomiabile esercizio di stile interpretativo “di sottrazione”, rende il plateale intimistico, ma mancano così i toni retorici e solenni come io immagino lo stile di D’Annunzio, che era anche lo stile di Mussolini come di Hitler e di tutti coloro che parlavano in pubblico, perché era lo stile dell’epoca, pomposo nei toni come nel vocabolario: siamo negli anni ’30 del ‘900 e anche la gente comune non parlava come parliamo oggi, e mi pare che l’intero cast del film risenta di una mancanza di direzione artistica che indirizzi in uno stile comune preciso e ben riconoscibile. Basta tornare a vedere il lavoro che hanno fatto Mario Martone con gli interpreti del suo “Qui rido io” e Paolo Sorrentino con l’intero cast di “È stata la mano di Dio”, entrambi i film ambientati a Napoli, ma il primo in un primo ‘900 assai teatrale e il secondo nei più recenti anni ’80: recitazione senza sbavature.

Più in linea con lo stile dell’epoca l’Achille Starace di Fausto Russo Alesi, e Tommaso Ragno che interpreta l’architetto del Vittoriale Giancarlo Maroni, nel film raccontato come braccio destro del Vate. Le due femmes fatales sono molto adeguatamente interpretate dalla prevalentemente teatrale Elena Bucci che è Luisa Baccara, mentre nel ruolo della francese Amélie Mazoyer c’è la francese Clotilde Courau naturalizzata italiana, anzi savoiarda avendo sposato l’inutile Emanuele Filiberto di Savoia. Massimiliano Rossi è lo sfuggente commissario Giovanni Rizzo messo al Vittoriale da Mussolini in persona perché D’Annunzio senta la sua presenza istituzionale; Lino Musella tratteggia la necessaria e retorica figura dell’irreprensibile fascista, duro puro e banalmente violento, col quale deve misurarsi la purezza ideologica del giovane Giovanni Comini, che alla morte del Vate verrà rimosso da tutti i suoi incarichi nell’apparato di regime per aver vacillato nel credo fascista. Paolo Graziosi tratteggia la figura del di lui padre. L’ucraina Lidiya Liberman, benché padroneggiando un ottimo italiano, è un po’ stonata nel ruolo dell’amante del protagonista che coinvolge in un dramma personale.

Nel suo primo fine settimana di programmazione il film si è piazzato al primo posto incassando 198.730 euro: un primo posto decisamente povero se si pensa agli incassi si facevano in era pre-covid. Dunque eccolo adesso in tivù a racimolare i diritti dei passaggi televisivi.