1952. Terzo film di Michelangelo Antonioni dopo “Cronaca di un amore” e “La signora senza camelie”. L’autore, già quarantenne, aveva cominciato ad interessarsi al teatro già da universitario, finché poco meno che trentenne si trasferì a Roma attratto dal sogno della celluloide e cominciò a scrivere per la rivista “Cinema” mentre frequentava pure il Centro Sperimentale di Cinematografia e collaborando alla sceneggiatura del film bellico propagandistico del 1942 di Roberto Rossellini “Un pilota ritorna”. Dopodiché andò in Francia a offrirsi come assistente a Marcel Carné nel film favola “L’amore e il diavolo” sempre del ’42, e l’anno dopo rientrò in Italia a causa della guerra che vedeva le due nazioni su fronti opposti. Lavorò a dei cortometraggi e con Luchino Visconti ad altri progetti che non videro mai la luce, e a guerra terminata partecipò, insieme a Carlo Lizzani e Cesare Zavattini alla sceneggiatura del post-bellico “Caccia tragica”, opera prima di Giuseppe De Santis, la cui opera seconda sarà il capolavoro “Riso amaro”. Antonioni, che non è più un ragazzino, freme, e forte della sua esperienza tecnica dietro la macchina da presa, nonché portatore di messaggi molto personali, debuttò con la storia noir di una coppia in “Cronaca di un amore” in cui lucidamente, e a suo modo, raccontò dei mostri. Con “La signora senza camelie” raccontò il mondo del cinema graffiando via la patina luccicante con la quale il mezzo si era fin lì raccontato, ambiente di mostri esso stesso, e al contempo l’autore introduce uno dei temi che caratterizzeranno la sua cinematografia: la crisi dei sentimenti, lo squallore oltre il sentimentalismo. Qui scrive soggetto e sceneggiatura insieme a Giorgio Bassani, Diego Fabbri, Suso Cecchi D’Amico e Turi Vasile.

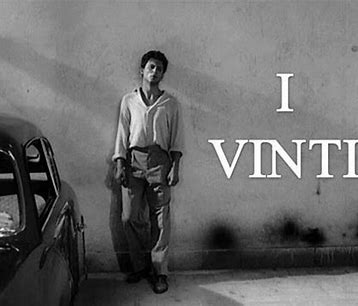

Segue questo strano film moraleggiante fatto di tre episodi che nelle filmografie ufficiali di Antonioni viene spesso dimenticato: eppure non è un film secondario o brutto, tutt’altro. La sua debolezza sta forse nella lunga spiegazione in apertura del film, voce fuori campo di Mario Pisu su immagini di repertorio e titoli di giornali che spiegano la poetica del film che vuole raccontare il dramma sociale della violenza gratuita perpetrata da bravi ragazzi di buone famiglie: l’orrore dei mostri che una decina di anni dopo, prendendosi meno sul serio e attraverso la lente deformante del paradosso e del grottesco, Dino Risi racconterà nel suo capolavoro a episodi sfruttando le maschere di Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Ma non tutti sono portati alla commedia e la grandezza di Antonioni sta tutta nella sua poetica, oltre che nel suo stile lucido e tagliente. Ha viaggiato e ha lavorato in Francia ed è subito evidente che le sue aspirazioni guardano già fuori dai confini nazionali e, benché potendo raccontare storie di crimini tutti italiani che certo non mancavano in cronaca, sceglie di raccontare i tre episodi così come li ha letti sulla stampa internazionale e dedica un episodio alla Francia, uno all’Italia e l’ultimo all’Inghilterra, girati in loco e con troupe tecniche e artistiche locali. E ricordiamoci che in quel 1952 la guerra è finita da appena sette anni.

Francia, Parigi. I bravi ragazzi borghesi covano braci ardenti: la bella Simone cova disprezzo per i genitori e sogna una vita da favola; Pierre è un mitomane megalomane che si racconta come un parvenu, senza vergogna quando favoleggia di essere ricco oltre che desiderato dalle donne, le più anziane delle quali pagherebbero per averlo; i fratelli André e Georges che si fingono studenti modello ma architettano di uccidere l’amico ricco per fare anche loro una vita da favola possibilmente all’estero. Nel gruppo di giovani attori l’unico che ha avuto una brillante carriera è stato Jean-Pierre Mocky che cominciò come attore e poi facendosi assiduo aiuto di Antonioni imparò il mestiere e proseguì come regista, talmente prolifico da riuscire a girare anche tre film in un anno – qui nel ruolo di Pierre, la vittima. Non c’è un ruolo per il 45enne Alain Cuny, che aveva già lavorato con Antonioni in “La signora senza camelie”, e qui l’attore si accontenta di affiancare il maestro italiano come aiuto regista, anche se non farà mai il regista. Alla sceneggiatura si aggiunge la firma del francese Roger Nimier. L’episodio ebbe seri problemi di censura in patria tanto che non fu distribuito fino al 1963.

Questi i fatti: nel settembre del 1952, un uomo che resterà identificato solo come Monsieur I. intentò causa per chiedere che il governo francese sequestrasse il film che all’epoca era ancora in produzione. Il titolo francese del film era “Sans Amour” ed era composto da tre parti, tutte basate su storie vere, una delle quali era un famigerato affair del 1948 in cui un ragazzo di sedici anni aveva sparato a un compagno di classe, apparentemente a causa di una ragazza. Monsieur I. era il padre di quella ragazza, citata come Nicole I. che era stata condannata per complicità nel crimine, ma in quanto minorenne il suo nome restò secretato. Monsieur I. accusava il regista Michelangelo Antonioni e il suo assistente alla regia Alain Cuny di aver girato una storia in cui la ragazza sarebbe stata identificabile. Il governo francese prese le sue severe misure contro l’episodio: In primo luogo l’esportazione del negativo in Italia, dove Antonioni risiedeva, fu vietata; ma il divieto non divenne esecutivo e allora il governo pensò bene di vietare l’episodio in Francia, perché – come scrisse il critico Jean de Baroncelli su Le Monde dieci anni dopo, nel 1963, quando l’episodio fu distribuito sul territorio francese: – “Il Ministero della Giustizia si oppone alla realizzazione di qualsiasi sceneggiatura che evochi una vicenda giudiziaria che coinvolga persone ancora in vita”.

Italia, Roma. Protagonista è il 22enne Franco Interlenghi che aveva debuttato 15enne in “Sciuscià” di Vittorio De Sica, film premiato con l’Oscar. È il bravo ragazzo di buonissima famiglia che non accontentandosi del lusso in cui vive, c’è la servitù che lo chiama “il signorino”, invece di andare all’università si dà al contrabbando di sigarette: perché la gioventù gli brucia dentro e vuole tutto e subito. Ma il trasbordo delle sigarette allo scalo di San Paolo, allora periferia della città, viene interrotto dalla polizia e seguono fuggi fuggi e sparatorie, in una delle quali il giovane mostro uccide un uomo, ma poi nella fuga fa una brutta caduta in cui batte la testa. Rinviene, è sonnolento, raggiunge la sua ragazza e le confessa il delitto in un monologo un po’ troppo retorico, e a rendere ancora meno plausibile il dialogo che segue c’è che lei alla confessione del delitto non batte ciglio: vabbè che è ciecamente innamorata, ma un minimo di sana reazione sarebbe stato logico. È l’episodio meno riuscito e forse anche per questo non ebbe alcun problema con la censura. La ragazza è Anna Maria Ferrero che aveva debuttato nel 1950 nell’opera prima di Claudio Gora “Il cielo è rosso” e da allora è stata attivissima fino a tutti gli anni Sessanta, quando si ritirò per fare la moglie a tempo pieno del francese Jean Sorel, salvo poi pentirsene quando era troppo tardi. Nei ruoli dei genitori la signora del teatro Evi Maltagliati e l’ex baritono Eduardo Cianelli; il caratterista cine-televisivo Mario Feliciani è il commissario di polizia; Francesco Rosi è l’aiuto regista che debutterà come autore sei anni dopo con “La sfida”. Ah dimenticavo: il protagonista muore nel suo letto per le conseguenze del trauma cranico.

Inghilterra, Londra. Il mostro è uno psicopatico egomaniaco megalomane e anche lui vuole fama e ricchezza senza onesto sudore della fronte; è un poeta frustrato e frustrante e poiché il quotidiano scandalistico Daily Witness paga chiunque porti una storia da prima pagina – questa è l’altra mostruosità creatrice di mostri – va a vendere la sua notizia: ha ritrovato il cadavere di una donna e pretende di scrivere lui stesso l’articolo con tanto di sua foto in quanto anche autore del pezzo. Ma la cronaca trita e passa oltre, così dopo qualche giorno, di nuovo in cerca di soldi facili e di fama, confessa l’omicidio, credendo di aver commesso un crimine perfetto per il quale non potrà mai essere condannato. Ovviamente si è sopravvalutato e viene condannato a morte.

L’episodio è riuscitissimo, tanto che incorre nelle ire della censura italiana e tagliato fino a renderlo incomprensibile. Verrà recuperato integralmente e inserito in un altro film a episodi “Il fiore e la violenza” del 1962, che mette insieme, oltre all’episodio di Antonioni girato dieci anni prima, uno girato da Jean Renoir addirittura nel 1937, e uno completamente nuovo di François Reichenbach, poliedrico autore francese che fra le altre cose scrisse delle canzoni per Édith Piaf. Il centratissimo protagonista è interpretato da Peter Reynolds qui certamente nel suo ruolo più importante dato che il resto della sua carriera fu tutta una carrellata di caratterizzazioni in film di serie B; il giornalista lo interpreta il caratterista Patrick Barr. L’anziana patetica vittima è interpretata dall’ex attrice del muto Fay Compton; mentre la ventenne Eileen Moore, che interpreta la passione non corrisposta del protagonista, avrà una carriera di genere.

Il film, che fu presentato senza alcun esito al Festival di Venezia, benché considerato minore nella produzione dell’autore, e anche imperfetto, è certamente molto interessante e sicuramente da recuperare. Ciò che colpisce è che dalla sua analisi in poi, quel tipo di mostri urbani, di generazione bruciata come li definisce nel discorso di apertura, non hanno più smesso di esistere e quei giovani senza valori, o il cui unico valore è la soddisfazione personale a tutti i costi anche attraverso il crimine, sono ancora oggi in cronaca. Antonioni li racconta come figli della guerra, ragazzi nati durante il conflitto, che nella ritrovata pace non hanno più i valori fondanti delle generazioni precedenti e aspirano a un benessere, informe e indistinto, che con il boom economico avverrà solo dieci anni più tardi. Solo due anni dopo la distribuzione italiana re-intitolerà “Rebel Without a Cause” di Nicholas Ray come “Gioventù bruciata”: fu un caso? Sta di fatto che quel film divenne il manifesto di una generazione, di tanti giovani che si videro rappresentati e che si immedesimarono nel protagonista che, al contrario dei giovani frammentati nei tre episodi di Antonioni, è anche accattivante, affascinante. Antonioni avvertiva che avrebbe raccontato la realtà senza abbellirla ma il suo film è stato praticamente dimenticato mentre l’antieroe di James Dean ancora vive: segno che la realtà, al cinema, non può mai essere reale.