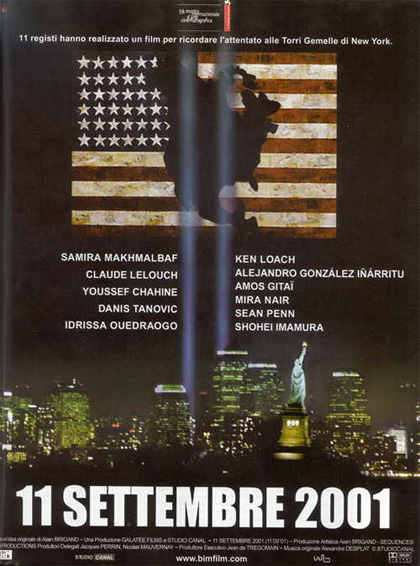

Lo ripetono tutti i media ed è vero: tutti ci ricordiamo il momento, e dove eravamo, in cui abbiamo appreso, in diretta o in differita, di quella tragedia che davvero ha cambiato il mondo. Il cinema non poteva non raccontarla, e lo ha fatto con diversi film il primo dei quali, che è anche il più rappresentativo, è uscito esattamente un anno dopo, l’11 settembre 2002, col titolo originale 11’09″01 – september 11. Un film di 11 episodi della durata simbolica di 11 minuti 19 secondi e un fotogramma, scritti e diretti da 11 registi provenienti da 11 nazioni diverse, ognuno raccontando una propria storia ambientata nel proprio Paese in assoluta libertà espressiva e secondo la propria coscienza, ognuno con un budget di 400.000 dollari, ognuno senza sapere cosa stessero facendo gli altri. Il film è stato acclamato in tutto il mondo, suscitando critiche e polemiche solo da noi, giudicato da alcuni dei nostri critici fuori dal coro come “irrispettoso” e “poco pertinente” in alcuni segmenti, con conseguente indignazione in diretta tv dell’iraniana Samira Makhmalbaf ospite a “Porta a porta”. Di mio posso affermare che avendolo visto al cinema mi è rimasto impresso, nel cuore e nella mente, solo l’episodio firmato da Sean Penn, proprio uno di quelli messi in discussione.

Il primo cortometraggio, Iran, è proprio quello di Samira Makhmalbaf che è stata premiata al Festival di Venezia con il premio Unesco per questo suo episodio che lei aveva intitolato “God, Construction and Destruction”. Non è certo un caso che ad aprire il film sia questo iraniano, dato l’impegno militare degli USA in quell’area. Ambientato presso una comunità di iraniani rifugiati in Afghanistan, nello specifico racconta di un gruppo di bambini che aiutano a impastare la malta con la quale verranno fatti dei mattoni per costruire dei rifugi che, come va ripetendo loro la maestra che li viene a raccogliere per portarli a scuola, non fermeranno certo le bombe atomiche degli americani che verranno a vendicare la tragedia appena subita. L’autrice è figlia di un altro regista, Mohsen Makhmalbaf, sotto la cui scuola si è formata cinematograficamente, ed oggi è ritenuta fra i migliori registi in attività, benché la sua filmografia, per ragioni politiche, sia molto scarna.

Per la Francia, nazione promotrice dell’intera iniziativa produttiva da un’idea originale di Alain Brigand, firma Claude Lelouche, che secondo la linea della maggior parte della sua cinematografia racconta una storia d’amore, qui fra due francesi che vivono a New York, lei sordomuta e lui normodotato che però conosce il linguaggio dei segni avendo un fratello sordomuto, e che per i sordomuti fa la guida turistica a New York, e quella mattina esce per condurre il gruppo alle torri gemelle. Sono protagonisti l’attrice sorda dalla nascita Emmanuelle Laborit, già protagonista di “Marianna Ucria” diretto da Roberto Faenza nel 1997, e Jérôme Horry. Il fascino di questo piccolo film sta nel silenzio, dei dialoghi e delle azioni, con le tragiche sequenze che passano in tivù che la protagonista però non vede e non sente perché sta scrivendo al suo amato una lettera d’addio: a meno che un miracolo… E il miracolo accade quando lui si ripresenta alla porta completamente coperto della polvere dei detriti. L’ultimo film di Lelouche “I migliori anni della nostra vita” del 2019, una storia sentimentale nella terza età con Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant.

Molto più complessa la visione di Yusuf Shahin che firma per l’Egitto. Regista scomodo, politicamente impegnato, critico verso le azioni militare del suo Paese contro Israele nella “guerra dei sei giorni”, e attivo anche nella denuncia della corruzione e del fondamentalismo islamico, ha fatto anche molto discutere per le sue posizioni progressiste, anche in campo sessuale, perché dichiaratamente bisessuale ne ha parlato in una serie di quattro film autobiografici. Fra l’altro è stato lui a far debuttare il divo egiziano Omar Sharif. Qui lui si racconta in prima persona interpretando il suo cortometraggio che si apre con una carrellata dal basso verso l’alto di una delle torri gemelle, ricreata virtualmente, perché lì sta girando un film la cui lavorazione viene interrotta, il giorno prima della tragedia, per una banale mancanza di permessi. Con un doppio salto mortale narrativo lo ritroviamo sulla scogliera davanti casa sua dove gli compare il fantasma, una sua proiezione mentale, di un soldato statunitense (interpretato da un attore arabo decolorato) morto nel 1983 in Libano (terra originaria dei genitori del regista) nell’attentato alle forze multinazionali di stanza nel territorio. La storia si complica quando con un ulteriore salto mortale si sposta, insieme al fantasma, a casa del kamikaze colpevole di quell’azione, e intercorrono veloci conversazioni – bisogna restare entro gli 11 minuti! – sulle origini dello scontro fra il mondo arabo e quegli Stati Uniti depositari di una propria visione del mondo che al mondo impongono: tema non facile da sviluppare in così poco tempo e l’impressione che se ne trae è quella di un assaggio nell’attesa di un ulteriore sviluppo. Yusuf Shahin è morto 82enne nel 2008.

Anche Danis Tanović per la Bosnia-Erzegovina riporta il dramma alla storia del suo territorio e racconta di una ragazza che come ripete sua madre, “ogni 11 del mese è sempre la stessa storia”, preferisce ignorare la drammatica notizia, che arriva da una radio nello spazio comune dove sono riunite le donne che hanno perso i loro uomini e le loro famiglie nel massacro della popolazione locale da parte dei soldati serbo-bosniaci, l’11 luglio 1995: come ogni 11 del mese la ragazza guida in piazza il corteo muto delle sopravvissute. Il messaggio è che le tragedie personali, e locali, hanno la priorità anche davanti a tanta eclatante insensatezza.

Idrissa Ouédraogo per il Burkina-Faso (ex colonia francese denominata Alto Volta fino al 1984) racconta una storia che rientra nei ranghi del classico cinema di narrazione: Adamà è un ragazzo che smette di andare a scuola per guadagnare dei soldi per potere pagare le cure alla madre gravemente malata. Due settimane dopo l’attacco alle Torri Gemelle crede di vedere Osama Bin Laden sul quale gli Stati Uniti hanno messo una taglia di 25 milioni di dollari; con l’intento di guadagnare quei milioni, sia per guarire sua madre che tanti altri bisognosi della nazione sofferenti di aids e dissenteria, insieme ai suoi ex compagni di scuola comincia a pedinarlo e a filmarlo per documentarne l’esistenza in loco, ma “Osama” parte e un poliziotto blocca i ragazzi all’ingresso dell’aeroporto e alle loro spiegazioni e proteste li sbeffeggia ché non c’è nessun Osama Bin Laden. Il film non chiarisce se Osama fosse davvero lui, ed è un dato di fatto che è stato avvistato in diverse parti del mondo, così come accadde per Hitler alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e il cortometraggio ha comunque un lieto fine allorché i ragazzi decidono di vendere la videocamera, trafugata al padre di uno di loro, per pagare le cure alla mamma di Adamà che così potrà tornare a scuola. Idrissa Ouédraogo, morto 64enne nel 2018, è stato uno dei più significativi autori cinematografici della regione e dell’Africa in generale.

Ken Loach per il Regno Unito, come Danis Tanović, parte dalla data dell’11 settembre per andare a un’altra data, l’11 settembre del 1973, quando Augusto Pinochet attuò in Cile, sostenuto dagli Stati Uniti, un colpo di stato contro il presidente regolarmente eletto Salvador Allende, colpevole di essere marxista e per questo inviso all’amministrazione USA, allora guidata da Richard Nixon, sempre patologicamente terrorizzata dai comunisti e sempre impegnata ad imporre nel mondo la propria visione di democrazia. Ken Loach, attivista politico della sinistra dura e pura e autore notoriamente impegnato sul sociale che sistematicamente mette in film le problematiche della classe operaia inglese, per raccontare questa operazione di confronto storico, con l’ennesima denuncia delle malefatte americane, si fa portavoce di un’altra nazione e immagina che un profugo cileno a Londra, interpretato da Vladimir Vega anche compositore della ballata che esegue, scriva una lettera ai familiari delle vittime degli attentati. La lettera si fa narrazione dei fatti cileni con video di repertorio accompagnati dalla voce del protagonista che narra le nefandezze e i sanguinosi accanimenti sulla popolazione, e alla fine unendosi al dolore delle famiglie nel ricordo delle vittime dell’11 settembre 2001, conclude auspicando che loro, altrettanto, si uniranno a lui nel ricordo delle vittime dell’11 settembre 1973: mettendo in atto un ricatto morale. Personalmente trovo specioso e gratuitamente provocatorio, come per l’episodio di Tanović, utilizzare un rimando di date, pure coincidenze, per spostare l’attenzione su fatti diversi: in un calendario di 365 giorni che si ripete da duemila anni è facile trovare qualsiasi coincidenza a volerla cercare, e poi collocarci significati e richiami che per distanza di spazio e di tempo non sono altro che azzardi. Differente è quando la coincidenza viene cercata a posteriori, come quando undici anni dopo, l’11 settembre del 2012, i talebani hanno attaccato il consolato USA a Bengasi e ucciso, fra gli altri, l’ambasciatore Chris Stevens; o come oggi, 11 settembre 2021, data che era stata significativamente scelta dai talebani che hanno occupato l’Afghanistan (poi dilazionata all’ultim’ora) per instaurare il loro governo. Tornando alla commemorazione di Danis Tanović e alla denuncia di Ken Loach che spara a zero sulle malefatte statunitensi, sono argomenti che sempre meritano discussioni e approfondimenti, ma a parer mio in altri contesti e in altro modo, con più spazio magari, dove le denunce in atto possano essere protagoniste di fatto senza dover rubare la scena all’evento immediato, perché sostituire forzosamente delle vittime con altre toglie solo dignità a tutti.

Più sintetico e drammaticamente coraggioso, oltre che efficace, il contributo del talentuoso pluri-Oscar Alejandro González Iñárritu per il Messico. Con la consapevolezza che tutti avevamo visto e rivisto fino allo sfinimento le immagini dell’attacco alle Torri Gemelle, utilizza i suoi 11 minuti e rotti per montare un documentario in cui sceglie di mostrarci uno schermo nero commentato da un sonoro indistinto di voci quotidiane; poi il nero si squarcia ogni tanto per pochi secondi mostrandoci le più dolorose immagini di repertorio, quelle delle persone che si sono lanciate nel vuoto, e al sonoro indistinto si sostituiscono gli annunci tivù, le urla delle vittime e dei testimoni, il sonoro delle telefonate dalle torri alle famiglie; poi tutto questo, il nero e i frammenti di video con il tragico sonoro, viene interrotto dalla sequenza del crollo delle torri, in agghiacciante silenzio; riprende il parlottio indistinto che si stempera in un’armonia sinfonica mentre lo schermo da nero si fa bianco e compare una scritta, prima in arabo e subito dopo in inglese, che chiede: “La luce di Dio ci guida o ci acceca?” Una domanda che resta come un monito mentre una luce accecante si leva dallo schermo bianco.

Anche Amos Gitai per Israele fa il gioco delle coincidenze di date ma lo fa con spirito critico e, benché senza sapere a cosa stessero lavorando gli altri suoi illustri colleghi nel mondo, intuisce che una delle tracce sarà proprio quella, e se ne tira fuori con un caustico spirito critico, spirito critico che ha sempre dichiarato verso la politica del suo Paese, dove non è ben visto; negli anni ottanta, proprio per l’impossibilità di continuare a lavorare in Israele dove era ostacolato, si reca all’estero in auto esilio, prima a Berkeley, USA, dove si laurea, e poi a Parigi, Francia. Forte di diversi riconoscimenti internazionali torna in patria dove però continua a essere osteggiato. Gira i suoi 11 minuti in un unico piano sequenza con decine di attori figuranti e comparse perfettamente coordinati, raccontando di un attentato a Tel Aviv e mettendo in scena il caos che segue e che coinvolge forze dell’ordine, soccorritori, curiosi, testimoni e troupe televisive tempestivamente arrivate. E’ la reporter tv, in ansia di andare in onda e con scarse informazioni raccolte, che partendo dal quel suo 11 settembre con un kamikaze che si è fatto esplodere, comincia a snocciolare tutta una serie di altri 11 settembre di anni e luoghi diversi in cui sono accaduti fatti, a dir suo, eclatanti, come ad esempio un gruppo di persone uccise da un fulmine in India, facendo così pessimo giornalismo pur di continuare a parlare e a filmare. Viene interrotta dalla voce in cuffia del regista che le dice che non la manderà in onda perché qualcosa di davvero terribile è accaduto a New York, avvisandola, e ammonendola, “Ricorda questa data, 11 settembre, perché è una data che nessuno più dimenticherà”. Ma la giornalista, che non capisce, ancora protesta, e il regista le risponde: “Non ti sto parlando dell’11 settembre del 1944 o del 1997, ti sto parlando dell’11 settembre di oggi”. Che è quello che conta in questo film.

Mira Nair per l’India opera una sintesi culturale che supera le divisioni religiose che hanno fatto di India e Pakistan due nazioni distinte e due popoli in eterno conflitto, e per l’occasione racconta una storia vera, quella di una famiglia pakistana trapiantata negli Stati Uniti che ha perso il figlio nelle Torri Gemelle. Ma CIA ed FBI indagano sul ragazzo, perché di fede musulmana, e questo crea un clima di sospetto attorno alla famiglia prima ben vista e rispettata nel vicinato e ora tenuta a distanza. Sei mesi dopo, i resti del ragazzo vengono individuati fra le macerie e si ristabilisce la verità: il giovane musulmano è morto nel tentativo di prestare soccorso e il suo nome viene ora inserito fra quello degli eroi. Nell’elogio funebre la madre considera, e accusa, che se Salman, suo figlio, si fosse chiamato Gesù o David non sarebbe stato considerato un terrorista a priori.

L’episodio che Sean Penn immagina per gli Stati Uniti è una piccola favola dolceamara che da vent’anni non ho più dimenticato. Sarà per la presenza di Ernest Borgnine, unica star in tutto il film, o per il racconto in sé? Ciò che allora mi colpì, e ancora oggi mi colpisce, è il punto di vista del racconto, originale e spiazzante come dovrebbe essere il punto di vista di ogni racconto. Anche in conflitto col sentire comune ma comunque onesto. Sean Penn, attore da Oscar, non è un regista della domenica e i suoi film li possiamo tranquillamente definire impegnati: politicamente socialmente artisticamente. Per il suo 11 settembre immagina un vecchio che vive in un appartamento buio e parla da solo con la moglie morta come se ancora fosse lì con lui, e continua imperterrito a innaffiarle sul davanzale della finestra un vaso di fiori secchi per la mancanza di luce. Finché il giorno della tragedia, mentre dalla tv vediamo il crollo della prima torre, fuori dalla finestra crolla un sipario d’ombra e finalmente la luce del sole illumina il vaso ed entra nell’appartamento. Rose di tanti colori fioriscono all’istante, proprio come nelle favole, ed è ambiguo il sorriso che l’autore ci strappa: alla tragedia di migliaia di persone corrisponde un attimo di fuggevole felicità di un singolo individuo. Felicità che poi si spegne perché con la luce arriva anche la consapevolezza che la moglie non è più con lui a vivere nell’ombra del loro appartamentino. Ernest Borgnine dà spessore e credibilità a una storia simbolica che ci fa interrogare sui punti di vista e sulla relatività di ogni punto di vista. Questo episodio, insieme al successivo nonché ultimo, è stato quello che più ha fatto discutere i nostri critici.

Conclude per il Giappone il regista Shōhei Imamura, uno dei pochi ad aver vinto per due volte la Palma d’Oro al Festival di Cannes. La sua partecipazione a questo film collettivo chiude la sua carriera, poiché muore di cancro 80enne nel 2006. Nel suo cortometraggio, antimilitarista, denuncia in chiave tragicamente grottesca e simbolica, disturbante, le guerre coloniali in cui il Giappone si è impegnato in passato. Colloca il suo racconto nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale che vide il Giappone annientato dalle bombe atomiche, e ci mostra un soldato, un reduce, che affetto da disturbo post traumatico si comporta come un serpente: ingoia persino un topo e viene cacciato di casa, mentre la moglie si consola con un altro uomo. In un flashback viene chiarito il suo comportamento: poiché durante una battaglia si era nascosto viene picchiato da un commilitone che gli chiede perché non stia prendendo parte alla loro “guerra santa”. Quando in seguito la moglie gli chiede: “Ti disgusta così tanto essere uomo?” lui per tutta risposta striscia via ignorandola e in chiusura viene mostrato un serpente sopra un sasso mentre appare la scritta in caratteri giapponesi che un voce fuori campo legge “Le guerre sante non esistono”. Tutto molto simbolico, dunque, con solo un riferimento alle guerre sante e nessun richiamo diretto all’11 settembre. Un cortometraggio che rimane comunque assai ermetico per la ricchezza di simboli, certo più espliciti per la cultura giapponese che per la nostra.

A questo film ne sono seguiti altri, a cominciare dal documentario del sempre scomodo Michael Moore “Fahrenheit 9/11”, che nel titolo richiama il romanzo “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury da cui il film del 1966 di François Truffaut che Ramin Bahrani ha inutilmente rifatto e aggiornato nel 2018; Moore nel suo documentario fa le pulci alla famiglia Bush in affari con gli arabi e la famiglia di Osama Bin Laden. Segue nel 2006 “World Trade Center” di Oliver Stone. Dello stesso anno “United 93” di Paul Greengrass che ricostruisce, dalle telefonate dei passeggeri ai parenti, ciò che è accaduto sul volo United Airlines 93 dirottato da terroristi ai quali i passeggeri e il personale di volo si sono ribellati, facendo schiantare l’aereo in aperta campagna, mentre era destinato ad abbattersi sul Campidoglio o sulla Casa Bianca. “Molto forte, incredibilmente vicino” del 2011 di Stephen Daldry dal romanzo di Jonathan Safran Foer che parte da quella tragedia per una narrazione di più ampio respiro. “La 25ª ora” diretto da Spike Lee e uscito nel 2002 è uno dei primi film girati a New York dopo la tragedia e il primo a mostrare Ground Zero; il film interpretato da Edward Norton avrebbe dovuto avere come protagonista Tobey Maguire che però rinunciò per interpretare “Spider-Man” diretto da Sam Raimi e girato a New York poco prima dell’attacco, tanto che in una sequenza comparivano le Torri Gemelle: la clip e il trailer vennero censurati dalla produzione, le Twin Towers sparirono dal film la cui l’uscita, essendo un block-buster di pura evasione, venne anche rimandata. Solo lo scorso anno la Sony ha rilasciato il trailer originale che era stato oscurato.