Per l’unica volta, a dire il vero, in “Cenere” del 1916, dal romanzo di Grazia Deledda. All’inizio di quell’anno l’Italia era già da sette mesi in una guerra che era scoppiata in Europa diciassette mesi prima. Sarà l’ultima guerra dei corpo a corpo e la prima con i carri armati, la guerra antica contro la guerra moderna che lascerà sul campo, oltre ai morti, un numero impressionante di mutilati coi quali le società e le nazioni dovranno fare i conti nel loro futuro. E’ un’epoca in cui nelle famiglie si teme l’arrivo della cartolina precetto per gli uomini abili, figli e mariti, e in cui a Trento e Gorizia, in territorio Austro-Ungarico, vige il “regime bianco”, ovvero il razionamento del latte riservato solo a malati e bambini.

Il cinema italiano dell’epoca, che non aveva le sale cinematografiche come le conosciamo oggi ma luoghi anche itineranti allestiti per l’occasione in spazi preesistenti o sotto tendoni da circo, ha inizialmente invaso gli schermi di pellicole patriottiche, ma con l’arrivo delle disastrose notizie dal fronte, quelle eroiche gesta di un alpino o di un bersagliere che da solo sgomina un intero reggimento di crucchi, faceva solo ridere, se non fosse che la gente non aveva nessuna voglia di ridere; e mentre il Ministero degli Interni attivò una censura più attenta su questo genere di film gloriosamente spacconi, i produttori fecero un salto al secolo prima e si buttarono nella narrazione di quel Risorgimento dove i nemici erano sempre gli odiati Austriaci ma con altre divise.

Nello stesso anno, il 1916, escono film come “Avatar” che niente ha a che vedere col kolossal fantasy di James Cameron ma narra di un amore tragico dal romanzo di Théophile Gautier; c’è poi una “Cavalleria Rusticana” da Giovanni Verga; un “Come le foglie” da Giuseppe Giacosa; “La fiaccola sotto il moggio” da Gabriele D’Annunzio; e a parte il film sperimentale futurista scritto da Filippo Tommaso Marinetti, tutta una sequela di film di genere molti del quali tratti da opere letterarie, appunto. L’Italia è in guerra ma la produzione cinematografica ferve, anche perché le città non erano coinvolte nel conflitto, come accadrà dalla prossima guerra in poi, e i soldati si scontravano quasi esclusivamente sui campi di battaglia, fra le montagne del nord e sulle rive del Piave.

La sarda Grazia Deledda, Premio Nobel 1926, che raccontava la sua terra attraverso i temi di amore e morte, dolore e peccato, espiazione e castigo, un’umanità primitiva in preda al fato, fu dalla critica che sempre necessita di etichette per meglio esprimersi, definita sia verista che decadentista come anche semplicemente regionalista. In controtendenza il critico letterario Natalino Sapegno, che per molti di noi è solo il Sapegno della Storia della Letteratura Italiana, scrisse di Deledda: “Da un’adesione profonda ai canoni del verismo troppe cose la distolgono, a iniziare dalla natura intimamente lirica e autobiografica dell’ispirazione, per cui le rappresentazioni ambientali diventano trasfigurazioni di un’assorta memoria e le vicende e i personaggi proiezioni di una vita sognata. A dare alle cose e alle persone un risalto fermo e lucido, un’illusione perentoria di oggettività, le manca proprio quell’atteggiamento di stacco iniziale che è nel Verga, ma anche nel Capuana, nel De Roberto, nel Pratesi e nello Zena.”

Il romanzo “Cenere” è del 1904 e narra la storia di una donna che ha un figlio, bastardo come si definiva all’epoca, da un uomo sposato; nell’assoluta indigenza cui la sua condizione di peccatrice l’ha condannata, decide di lasciare il bambino settenne davanti la porta della casa paterna e poi sparire; da adulto il figlio rintraccerà la madre della cui mancanza ha sempre sofferto, e proprio perché vorrà prendersene cura perderà la donna amata che non vuole in casa una vecchia disonorata.

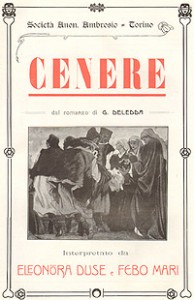

Il film, del regista e interprete principale Febo Mari, mostra all’inizio questo cartello: “A Eleonora Duse. Cenere è la storia di una povera donna di Sardegna che, abbandonata dal primo uomo che amò, cacciata di casa, raccolta dalla pietà di un’altra donna, dopo anni di miseria riconduce il figlio della sua colpa fino alla porta del padre di lui, perché solo il padre può dargli un avvenire di bene: e lei sparisce nell’ombra. Affido a Lei, cara amica, questa storia di amore e di dolore perché Lei sola può illuminarla con la luce della sua anima e viverla con la sua grande arte sincera. Grazia Deledda.” Con questo incipit, e secondo la nostra visione di cinema, moderna, ci si immagina un film che renda omaggio alla grande attrice, invece la Duse è solo una coprotagonista senza neanche il tributo di un “con la partecipazione straordinaria” come si usa oggi, e Febo Mari fa della sua film, un veicolo per la sua primattorialità. Il taglio delle inquadrature che usa risente della cultura teatrale perché, senza mai usare il primo piano, mostra sempre le figure intere in campo medio e poche volte in mezza figura, quello che verrà definito piano americano. Nella prima parte che racconta l’infanzia del protagonista, la madre che lo accompagna, evidentemente la stessa Duse, ha il capo e il viso coperti da un fazzoletto bianco, per nasconderne l’età avanzata, e perché evidentemente all’epoca non si pensava ancora all’espediente di un’altra interprete per le scene “da giovane”. La vediamo in piena figura solo dopo 10 minuti dei 37 e rotti di durata totale.

Il film ha sicuramente molte qualità, oltre a quello di immortalare Eleonora Duse. Sul piano tecnico i cartelli che accompagnano la narrazione visiva sono di gran qualità, come possiamo dedurre dall’ombra che lettere in rilievo proiettano, dicendoci che non sono solo stampate ma incollate a rilievo sullo sfondo: solo oggi abbiamo in word la possibilità di ombreggiare i nostri scritti con un solo clic. Sul piano artistico il regista spende le sue carte con grande gusto visivo: il cinema è muto e parla per immagini, il primo incontro fra il figlio adulto e la vecchia madre è privo di cartelli e possiamo intuire quello che si dicono dai loro atteggiamenti; inoltre, essendo un cinema di immagini, ne crea di molto belle, esplicative e poetiche insieme: come quando l’ombra del bambino appena abbandonato dalla madre si allunga sull’interno del mulino della proprietà paterna; o l’ombra delle braccia della madre che si proiettano sotto la finestra per sparire non appena il bambino di affaccia. Sono visioni di un cinema fatto di sola visione e che oggi, con tutta la tecnologia disponibile, nessun regista sa immaginare più.

Il messinese Febo Mari, all’anagrafe Alfredo Giovanni Leopoldo Rodriguez, la cui famiglia vantava una lontana baronia di origine spagnola come ogni famiglia con cognome spagnolo potrebbe vantare, cominciò a lavorare a Milano come recensore teatrale ma ben presto saltò il fosso per seguire in prima persona la sua passione, e affermandosi come attor giovane presso importanti compagnie, ben presto ebbe la direzione del Teatro Manzoni di Milano, a 27 anni, e già nel primissimo cinema muto divenne un acclamato divo. Fattosi sceneggiatore e regista, al suo secondo film dirige nel 1915 “L’emigrante” con Ermete Zacconi, qui visto in “Processo e morte di Socrate”; Mari l’anno dopo si toglie lo sfizio di dirigere anche la Duse in questo “Cenere”. Muore improvvisamente a 58 anni nel 1939, probabilmente di colpo apoplettico. Eleonora Duse era morta 66enne nel 1924 a Pittsburgh, di polmonite, durante una tournée.

I film muti erano accompagnati in sala da un narratore che leggeva i cartelli per il pubblico analfabeta, e da un pianista che commentava dal vivo le sequenze. La versione oggi conservata e visibile su YouTube ha le musiche della compositrice Francesca Badalini.