Confesso che non avevo mai visto Monica Vitti in un ruolo drammatico perché non avevo mai visto nessuno dei cosiddetti film dell’alienazione o dell’incomunicabilità o esistenzialisti della coppia d’arte e di vita che lei formò con Michelangelo Antonioni; e casualmente comincio dall’ultimo, quello a colori del 1964, che la critica ufficiale a volte colloca come ultimo di una tetralogia e altre volte come appendice, a colori appunto, di una trilogia in bianco e nero: “L’avventura”, “La notte” e “L’eclissi”, quattro grandi film in quattro anni che accompagnano e bruciano anche la relazione sentimentale fra l’autore e l’attrice.

Si erano conosciuti durante la post produzione di “Il grido” (1957) dove lei doppiava Maria Luisa Mangini divenuta famosa col nome d’arte Dorian Gray senza probabilmente aver mai letto il racconto omonimo di Oscar Wilde dove il protagonista è un uomo; ballerina che dalla danza era passata alla rivista e dalla rivista al cinema brillante in ruoli di bellona, senza mai imparare davvero a parlare e a recitare dato che è stata sempre doppiata.

Di contro, Monica Vitti, attrice con solida preparazione (e chi ha avuto modo di vederla in teatro ne ricorda il grande magnetismo) per la sua voce graffiata (come quella di Claudia Cardinale con la quale condividerà un iniziale ostracismo perché le attrici all’epoca dovevano essere usignoli) riceveva solo proposte dal doppiaggio dove, benché giovane, dava voce a donne più mature o di vita vissuta. Dunque, mentre era in sala di doppiaggio, alle sue spalle c’era Antonioni che la osservava dalla cabina di regia e che le fece una battuta rimasta nella storia: “Ha una bella nuca, potrebbe fare del cinema” alla quale lei rispose subito con un beffardo: “Di spalle?” Cominciarono a frequentarsi e lui la inserisce in una sorta di laboratorio teatrale che era stato chiamato a dirigere, con giovani promettenti attori ancora poco noti al grande pubblico come Virna Lisi e Giancarlo Sbragia, per una serie di tre spettacoli da presentare al Teatro Eliseo di Roma. Ma diversi contrasti all’interno del gruppo fanno fallire l’esperienza e il regista dirige a teatro l’attrice in un solo spettacolo, “Scandali segreti”, l’adattamento teatrale di una sceneggiatura mai messa in film di Elio Bartolini, scrittore e sceneggiatore con cui Antonioni aveva collaborato in “Il grido” e ancora collaborerà.

Il passo successivo che salderà la coppia sarà l’inizio della breve intensa avventura cinematografica che si concluderà appunto con questo “Il deserto rosso” dove lei conosce il suo prossimo compagno di vita e d’arte, il direttore della fotografia Carlo Di Palma che per lei si farà regista dirigendola in tre commedie, la prima delle quali è “Teresa la ladra”. Anche per Di Palma è il primo lavoro a colori e vincerà il Nastro d’Argento per la fotografia. Il film vincerà il Leone d’Oro a Venezia e il Kansas City Film Critics Circle Awards come miglior film straniero. Michelangelo Antonioni spiegherà in conferenza stampa che il suo passaggio stilistico dal bianco e nero al colore è stato un percorso del tutto naturale; fra le altre cose dirà: “La storia è nata a colori, ecco perché dico che la decisione di fare il film a colori non l’ho mai presa, non era necessario prenderla. (…) nella vita moderna mi pare che il colore abbia preso un posto molto importante. Siamo circondati sempre più da oggetti colorati, la plastica che è un elemento molto moderno è a colori, (…) e che la gente si stia accorgendo che la realtà è a colori. Nel film ho cercato di usare il colore in funzione espressiva, nel senso che avendo questo mezzo nuovo in mano, ho fatto ogni sforzo perché questo mezzo mi aiutasse a dare allo spettatore quella suggestione che la scena richiedeva.”

E lo sforzo è notevole, addirittura magistrale. Il film si apre con degli scorci fuori fuoco in un bianco e nero che vira all’azzurro, paesaggi industriali come sospesi nella nebbia e nella mancanza di colori; colori che entrano in campo con la protagonista in lontananza che conduce per mano un bambino, lei con un cappotto verde brillante e lui con un piccolo eskimo ocra. E per certi versi il film è come se continuasse il discorso autorale in un bianco e nero in cui i colori si aprono a sprazzi, macchie, composizioni espressioniste in cui nulla è lasciato al caso, come composizioni pittoriche o installazioni artistiche che hanno per tema il paesaggio industriale. Antonioni compone da un lato un film tutto visivo e dall’altro, insieme a Tonino Guerra, scrive una storia di disagio dove le parole sembrano non avere profondità e sembrano non suscitare nulla nell’interlocutore occasionale, ma solo altre parole senza profondità e senza deriva; dove anche il marito di Giuliana, la protagonista, e i loro amici, sembrano incontri occasionali, estranei, come pure il figlio piccolo che trasforma il suo capriccio di non volere andare all’asilo in un dramma dell’incomunicabilità madre-figlio: estranei all’anima della protagonista che l’autore ci fa percepire come un’aliena in un mondo in disfacimento che pure lei, come lui, accetta: la deriva dell’industrializzazione, i fumi e i liquami, sono un male necessario che conduce al benessere economico e sociale; lo sfruttamento ambientale, in questo film ante litteram ecologista, non è il nemico da contrastare ma un percorso formativo di convivenza, e sopravvivenza ai veleni. Nel finale il bambino chiede alla madre perché il fumo di una ciminiera è giallo e lei spiega che c’è il veleno; ma allora, ragiona il bambino, se gli uccellini ci passano in mezzo, muoiono; no, spiega lei, perché lo hanno imparato e lo evitano. Così come le anguille che sanno di petrolio sono solo una battuta su cui sorridere, per il bene del progresso.

Il deserto rosso del titolo, che inizialmente avrebbe dovuto contenere parole come blu e verde, è anche quello una suggestione. Nel film i colori preferiti dall’autore e dalla sua protagonista sono quelli freddi, colori coi quali lei vorrebbe dipingere le pareti bianche di un grande spazio vuoto in cui dice di volere aprire un negozio per vendere neanche lei sa cosa: una ulteriore metafora del suo malessere profondo, del suo grande vuoto che non sa come riempire, e che il marito crede essere il risultato di un incidente dal quale lei non si è ripresa, e che invece è la causa di quell’incidente che è stato un tentato suicidio, ma lui non lo sa. Antonioni fa attraversare alla sua protagonista i suoi quadri e le sue composizioni come fossero un labirinto di spazi aperti in cui non c’è nessuna via d’uscita sul piano spaziale – ma con una speranza, alla fine, su quella temporale: il futuro è un eterno divenire dove anche i miasmi industriali e i disagi sentimentali trovano una loro pacificatoria collocazione.

Per questo suo film fortemente metaforico Antonioni torna ancora una volta alla sua Ferrara natia in cui già aveva scelto di ambientare il suo film d’esordio “Cronaca di un amore”; ma si spinge nella periferia est, verso il mare e la valle del Comacchio rinomata appunto per le sue anguille e di cui l’autore mostra un inedito grigio panorama che si perde nella nebbia, fatto di capannoni e ciminiere, con ampi e affascinanti (per chi apprezza l’architettura industriale) scorci di stabilimenti, di cui però non ci è dato sapere cosa producano perché non importa, sono lì per trasformare l’ambiente e le vite.

Il rosso del titolo lo vediamo solo su una fiancata di nave e nelle pareti dipinte dell’interno di un casotto in cui Ugo, il marito di Giuliana, invita a pranzo degli amici per parlare, ancora, di industrie e di affari. Nella sonnolenza postprandiale le tre donne e i tre uomini sono quasi distesi gli uni sugli altri e nello stretto spazio si comincia a parlare di afrodisiaci, viene a ripararsi una coppia di amanti clandestini che credeva vuoto il casotto, Giuliana dice al marito che ha voglia di fare l’amore e per completare il quadro c’è uno specchio incorniciato da figurine di sexy pin-up: ma ancora è solo un’orgia di parole in cui i personaggi si incartano a cominciare da Ugo che non coglie l’esplicita richiesta amorosa di Giuliana perché troppo preso a parlare di imprese. Giuliana tenta l’amore con Corrado, l’imprenditore venuto a chiudere affari con Ugo, sin da subito affascinato dalla donna che si mostra sempre inconcludente in un rimbalzo di conversazioni mai conclusive perché anche lui è un’altra anima in pena in cerca di ulteriori approdi.

Nel ruolo del marito lo sconosciuto che rimarrà tale Carlo Chionetti. Come coprotagonista, che in realtà fa sempre da spalla a Monica Vitti, venne scritturato l’irlandese Richard Harris – venuto a mancare nel 2002 e che i millennial ricorderanno come Albus Silente nei primi due film della saga di Harry Potter; attore che all’epoca era una nascente star internazionale, che dal Free Cinema inglese degli anni ’50-60 era passato a Hollywood e dopo un ruolo secondario in “I Cannoni di Navarone”, 1961, aveva avuto un ruolo di rilievo in “Gli Ammutinati del Bounty”, 1962, e assurgerà al vero grande successo personale qualche anno dopo, come protagonista di “Un Uomo Chiamato Cavallo”, 1970. Antonioni, dopo avere affiancato a Monica Vitti i francesi Jeanne Moreau In “La notte” e Alain Delon in “L’eclisse”, nonostante anche questo film sia coprodotto con la Francia, che però gli dà carta bianca in virtù dell’adorazione che suscita oltralpe, si prende la libertà di guardare verso il mercato cinematografico d’oltreoceano cui è già proiettato: il suo prossimo film infatti, girato in inglese, sarà una ulteriore sperimentazione, “Blow-up”, 1966.

Il film, come gli altri dell’incomunicabilità, non ebbe successo di pubblico ma fu osannato dalla critica e accrebbe, se ce n’era ancora bisogno, la fama di Antonioni all’estero. Divenne famosa la frase di lei “mi fanno male i capelli”, battuta alla quale il pubblico in sala rise e che ancora oggi viene talvolta citata con ironia, perché decontestualizzata; la frase completa è “mi fanno male i capelli, gli occhi, la gola, la bocca” e la frase completa inserita nel più ampio contesto di un dialogo dà totalmente il senso di sperdimento della protagonista; ricordando pure che è una citazione dalla poetessa Amelia Rosselli e che dal punto di vista medico è una vera patologia, dolore dovuto all’infiammazione del cuoio capelluto, che si sintetizza in questa frase.

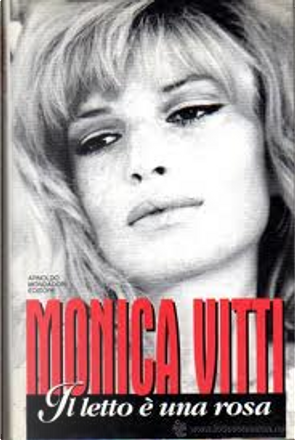

Monica Vitti, recentemente scomparsa in vita dopo essere a lungo scomparsa dallo schermo a causa dell’alzheimer che l’ha anche fatta scomparire a se stessa, è stata in qualche modo profetica nel suo libro del 1995 “Il letto è una rosa” dove ha scritto: “Lasciatemi l’emozione, e tenetevi pure la memoria. Io non la voglio, perché è una truffa, e non la si può nemmeno portare in tribunale perché vincerebbe lei. La memoria non è con me, ma contro di me…”