Girato nel 1939, appena tre anni dopo La Guerra d’Etiopia, nota anche come Campagna d’Etiopia o Seconda Guerra italo-abissina, fu presentato lo stesso anno alla VII Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che si è svolta dall’8 agosto al primo settembre, giorno in cui la Germania di Hitler invase la Polonia dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale; la mostra, sostenuta sin dal suo nascere nel 1932 dal regime fascista, quell’anno venne disertata dagli americani dato il precipitare degli eventi internazionali. Nata come mostra, senza premi appunto, viene aggiornata già nel 1934 con l’istituzione della Coppa Mussolini, per il miglior film italiano e per il miglior straniero, anche se ancora non esisteva una giuria: il premio era assegnato discrezionalmente dalla presidenza della Biennale d’Arte (al cui interno era nata la mostra) sentiti i pareri di esperti e gradimento del pubblico. La Coppa Mussolini, che era il premio internazionale più antico dopo l’Oscar (e che non fu l’unica coppa intitolata all’allora capo del governo, dato che esistevano altre coppe Mussolini per meriti sportivi) fu la mamma del più ecumenico Leone d’Oro, e già nel 1940 venne messa in discussione da molti critici internazionali che accusarono il regime fascista di favorire l’alleato tedesco, poi fra il ’43 e il ’45 non venne assegnata a causa del conflitto, alla fine del quale, che coincise anche con la fine di Mussolini, la coppa venne abolita e sostituita dal Leone d’Oro che già nel 1946 venne assegnato agli Stati Uniti con “L’uomo del Sud” del francese in esilio politico Jean Renoir. Gli equilibri erano ristabiliti.

Tipico dei regimi è appropriarsi di temi culturali e figure storiche per piegarle al proprio racconto, per spiegare alle masse una propria storia in cerca di radici. Protagonista del film è il cardinale ottocentesco Guglielmo Massaia, assistente spirituale di Vittorio Emanuele II e dello scrittore Silvio Pellico, che a un certo punto sentì l’urgenza di farsi missionario recandosi in Etiopia, che raggiunse dopo quattro anni di viaggio e dove trascorse, anche fra prigione ed esili, 35 anni di apostolato durante i quali riuscì a fondare diverse missioni e centri assistenziali, e realizzando il primo catechismo in lingua galla, una lingua afro-asiatica molto diffusa nell’area che oggi viene chiamata lingua oromonica o oromigna, poiché il termine galla è caduto in disuso e oggi viene considerato un dispregiativo usato solo dagli europei. Sui suoi scritti si basa la sceneggiatura del film che usa la vicenda per fare un’opera di legittimazione dell’ingerenza italiana in quelle terre, in linea con le mire espansionistiche in Africa delle nazioni europee, e fa di Massaia un vecchio bonario ammantato di retorica e paternalismo, e se la retorica appartiene al gusto dell’epoca il paternalismo nasconde sotto parole e gesti affettuosi un pervasivo senso di superiorità morale e culturale.

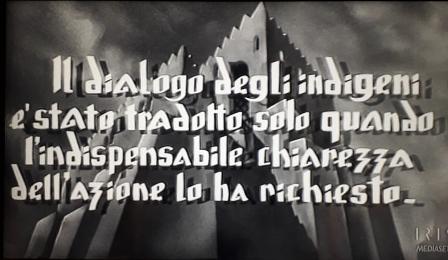

E gli africani, gli indigeni come ci avvisa un cartello all’inizio del film, che divisi in fazioni stanno combattendo le loro guerre territoriali già prima dell’arrivo degli invasori italiani, vengono raccontati come infidi e cospiratori: è l’epoca del bianco e nero non solo nei colori della pellicola ma anche in quelli della narrativa dove non ci sono sfumature, che racconta i buoni completamente e i cattivi davvero cattivi, secondo il punto di vista del narratore, però: anche gli indiani del cinema americano erano i cattivi nel racconto degli invasori europei. Ma c’è da dire che il cartello che spiega la logica linguistica ha un suo valore, se si considera che nei decenni a venire il cinema italiano ha sempre fatto parlare gli stranieri con un forbito italiano senza logica nell’ambientazione; un colonialismo linguistico come ancora oggi avviene in certi film americani dove le scritte dei paesi stranieri, cartelli stradali manifesti titoli di libri e lettere sono, senza alcuna logica, in inglese: un film su tutti “Storia di una ladra di libri” del 2013, ambientato in Germania.

Oggi il film ha un suo valore anche come documentario in quanto inserisce ampi momenti di cultura locale, canti balli e riti; e anche le scene e i costumi, secondo le critiche dell’epoca, sono assai verosimili: del resto l’esperienza diretta degli italiani nel Corno d’Africa è dell’altro ieri. Il regista Goffredo Alessandrini, già sportivo ostacolista e a vent’anni detentore di un record, si avvicina al cinema prima entrando nella redazione della rivista “Cinematografo” fondata da Alessandro Blasetti di cui poi divenne aiuto regista. Orgogliosamente fascista fu uno dei primi a inaugurare il genere detto dei telefoni bianchi, sottogenere della commedia d’evasione necessaria al regime per intrattenere le masse insieme ai film di propaganda, dove il telefono bianco – che nella realtà era nero e peraltro solo nelle case borghesi – diventava un simbolo di alterità, ricchezza e benessere ambientati in un estero di comodo dato che le vicende amorose, inganni e tradimenti, non potevano essere raccontate come vicende dell’incorruttibile popolo italico portatore di sani e sacri principi. E accanto al genere commedia Alessandrini coltivò con successo sin da inizio carriera il genere kolossal, cui questo film si iscrive.

Sul versante del pettegolezzo: nel 1935 sposò Anna Magnani ma la relazione fu sin da subito turbolenta e si separarono cinque anni dopo per poi divorziare legalmente nel 1972. L’aveva diretta nel ’36 in un ruolo secondario, una canzonettista, nel film “Cavalleria” che lanciò Amedeo Nazzari; la dirigerà di nuovo nel 1952, quando sono già separati e ai ferri corti, in “Camicie rosse” dove lei interpreta Anita Garibaldi, ma lui abbandona il set prima della fine delle riprese per non averci più niente a che fare, e il film verrà ultimato dal giovane emergente Francesco Rosi.

Girato con gran ricchezza di mezzi e sapientissimi movimenti di masse – masse reali perché costavano poco e non c’erano ancora i trucchi ottici che moltiplicavano le folle e men che mai il digitale che crea dal nulla – è un film di grande spettacolarità che oggi fa pensare, per gli spazi, le battaglie, l’ambientazione e una certa ambiguità dei personaggi locali, a “Lawrence d’Arabia”, fatti i dovuti distinguo, non ultimi i 23 anni di distanza, anche tecnologica.

Anche le scene dialogate che mischiano attori italiani truccati da indigeni e attori improvvisati scelti fra i locali, gente che molto probabilmente non era mai stata davanti a una cinepresa, sono girate magistralmente e la scelta di doppiare solo quando necessario al racconto risulta vincente perché dà al film un sapore di verità che nella sua epoca deve essere stata dirompente. Un discorso a parte merita la lingua italiana, che oggi può apparire manierata. Io che ho qualche decennio sulle spalle posso testimoniare che quando ero bambino in pubblico e nelle occasioni ufficiali si parlava un’altra lingua, che oggi diremmo più formale, che però era l’espressione del suo tempo e a quel tempo usuale: la lingua si corrompe nel parlato, in casa, nel gergo di strada, gergo che piano piano entra nella lingua scritta e la evolve – ma secondo alcuni la corrompe – così che l’italiano odierno non è più l’italiano in uso alla fine di questi anni Trenta, quando era consueto usare termini quali cosicché e d’altronde nel parlato. Un processo che è avvenuto e avviene in ogni lingua, anche nel greco nell’inglese e nel tedesco, e un’ampia porzione di noi europei che un tempo parlavamo latino oggi parliamo lingue diverse proprio a causa della corruzione/evoluzione: difendere la purezza della lingua, come di un’eventuale ancorché inesistente razza, è solo sterile e nostalgico esercizio di stile.

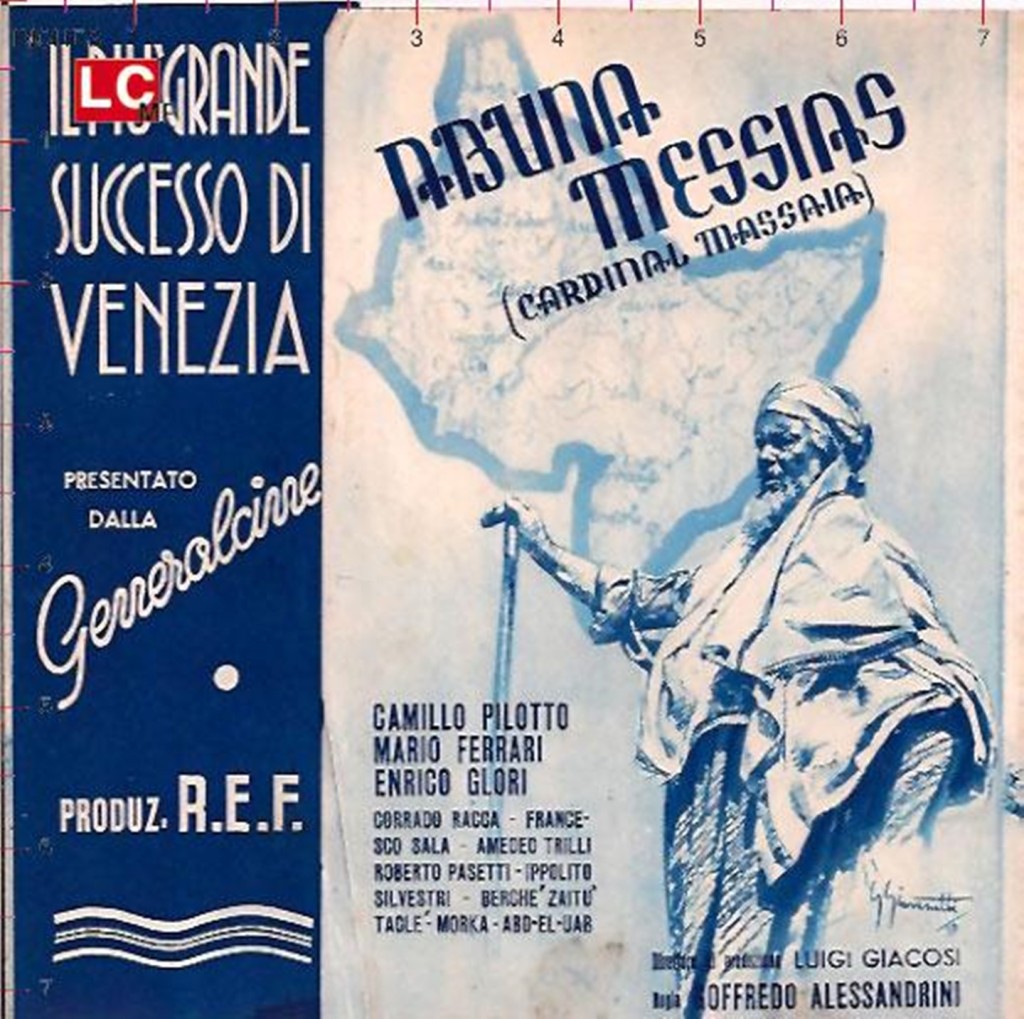

Il cast, interamente costituito da rinomati caratteristi dell’epoca è composto da Camillo Pilotto come cardinale Guglielmo Massaia che nella lingua locale viene detto abuna – saggio, anziano – e Massaia viene corrotto in Messias, da cui il titolo del film; lo specialista in ruoli da antagonista è Enrico Glori, qui come Re Menelik; Mario Ferrari è Abuna Atanasio, il capo locale della chiesa copta grande oppositore per ragioni idelogiche-religiose-politiche di Massaia; ed è da notare che le voci e la perfetta dizione di questi interpreti sono riconoscibili in quanto doppiatori dei grandi attori internazionali dell’epoca.

Il film fu girato nei luoghi reali allora denominati Africa Orientale Italiana, dopo aver vinto la Coppa Mussolini e ottenuto il necessario visto della censura, viene giudicato pellicola di interesse nazionale e ammesso a godere del beneficio delle programmazioni obbligatorie: sorta di autoritarismo statalista, di natura fascista, come forma di aiuto finanziario al film la cui distribuzione veniva resa obbligatoria sul territorio nazionale perché di interesse culturale nazionale. Il film oggi in programmazione in tv è una versione ridotta: dal primo visto si enuncia che sono stati tagliati 94 metri di pellicola riguardanti un prologo in cui un cappellano militare visita i luoghi della guerra italo-abissina; altri 32 metri riguardanti la figura di Cavour li perde nell’immediato dopoguerra, nel 1947, allorché il film venne rieditato col titolo “Abuna Messias – Vendetta Africana”, mentre una copia integra è conservata alla Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia. All’estero il film venne proiettato solo in Francia nel 1948 col titolo “L’apôtre du desert”. Dal 2010 è disponibile in un DVD pubblicato dalla San Paolo Audiovisivi.