All’inizio c’è “I sette samurai” del 1954 di Akira Kurosawa con Toshiro Mifune che fu un successo internazionale candidato ai BAFTA nel 1956 e agli Oscar nel 1957 ma già vincitore del Leone d’Argento al Festival di Venezia del 1954. Poi ci fu Yul Brynner.

Julij Borisovič Briner all’epoca era già la star Yul Brynner ma vediamone un ritrattino, a cominciare dalla data della sua nascita sulla quale ha inspiegabilmente mentito invecchiandosi, forse per darsi più autorevolezza e restiamo nell’ambito delle ipotesi perché le sue motivazioni non sono mai state chiarite; sulla sua tomba è riportato come anno di nascita il 1920 ma lui aveva dichiarato alla stampa di essere nato nel 1915 sull’isola russa di Sachalin col nome di Tadje Khan cercando di vantare una discendenza da Gengis Khan: nulla di strano in un ambiente, Hollywood, dove le biografie s’inventavano a tavolino, solo che lui non lasciò che altri lo facessero per lui. In realtà era nato a Vladivostok da padre russo ingegnere minerario di origine svizzera e da madre con ascendenze nomadi Buriati e Rom, tanto che lui fu sempre molto vicino a quei popoli fino a diventare presidente onorario dell’Unione Mondiale Rom. Quando Julij aveva sette anni la madre si separò dal marito fedifrago e se lo portò in Manciuria, Cina, all’epoca sotto il controllo giapponese dove, avviando un fiorente commercio internazionale, iscrisse lui e la sorella maggiore Vera alla sede locale della londinese YMCA, Young Men’s Christian Association, sigla che fu un grande successo dei Village People del 1978 che hanno ironizzato sullo stare in una scuola cattolica e che ancora oggi fa ballare chiunque, cattolici e non.

Julij e Vera studiarono anche musica e canto e impararono il cinese, ma temendo l’aggravarsi delle tensioni col Giappone la madre ritrasferì la famiglia, stavolta a Parigi, dove tutti impararono anche il francese, e dove il ragazzo esercitò vari mestieri, debuttando quattordicenne come chitarrista al cabaret “Hermitage” cantando canzoni russe e rom: la conoscenza della musica che aveva studiato con la sorella sarà fondamentale nella sua carriera.

Fu anche eccezionalmente trapezista nel “Cirque d’Hiver”, a riprova delle sue capacità ginniche, dove però in seguito a una caduta, ancora 17enne divenne dipendente da oppioidi per sedare il dolore costante alla spina dorsale. Ma non tutti i mali vengono per nuocere se si è nati sotto una buona stella: una sera mentre acquistava oppio da uno spacciatore conobbe un altro consumatore abituale, il poeta scrittore drammaturgo e artista visuale Jean Cocteau che lo introdusse nel bel mondo bohemien facendogli conoscere Pablo Picasso, Salvador Dalì, Marcel Marceau e il giovane bell’attore Jean Marais con cui Cocteau aveva una relazione, frequentazioni che lo incuriosirono al mondo dell’arte recitativa, e non si esclude che anche il giovanissimo aitante Julij abbia sperimentato all’epoca l’omoerotismo; di fatto lui e Cocteau restarono amici per la vita e nel 1960 parteciperà al film sperimentale e autobiografico dell’autore francese “Il testamento di Orfeo”. Intanto, per la sua dipendenza il giovanotto fu mandato in Svizzera dove guarì definitivamente dagli oppioidi, che però sostituì col vizio del fumo che lo condurrà alla morte per un cancro ai polmoni.

Il futuro divo hollywoodiano tornò a Parigi riprendendo a frequentare i bohemien fra i quali conobbe un amico americano di Cocteau, il fotografo George Platt Lynes che ritroverà a New York quando a vent’anni raggiunse, insieme alla madre, la sorella che si era già trasferita negli USA per inseguire la carriera di cantante lirica: nel 1950 Vera fu nel cast dell’opera “Il Console” di Gian Carlo Menotti e fu anche la protagonista della “Carmen” di Georges Bizet in una produzione tv: la loro madre che da giovane aveva studiato come attrice e cantante si realizzò attraverso i figli.

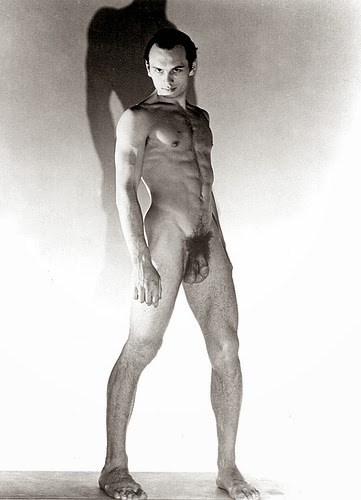

Erano gli anni in cui gli Stati Uniti furono coinvolti dal Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, e i timori di quel conflitto avevano fatto arrivare in America, insieme a tantissimi altri artisti europei, anche un altro russo, l’attore regista Michail Čechov, nipote del drammaturgo Anton Čechov, nella cui compagnia Brynner iniziò a studiare recitazione mentre lavorava come speaker in francese per le trasmissioni dell’esercito USA alla Resistenza europea. Alla fine della guerra, mentre il suo maestro veniva candidato all’Oscar come non protagonista per “Io ti salverò” di Alfred Hitchcock, Julij, che ancora parlava uno scarso inglese con forte accento russo, in cerca di soldi facili poserà per la collezione privata di nudi maschili del fotografo Platt Lynes – all’epoca gli omosessuali danarosi andavano spesso in giro armati di macchine fotografiche… – foto che poi verranno pubblicate solo dopo la morte dell’attore e che ancora oggi sono oggetto di collezionismo. Cominciò a calcare le scene a Broadway finché nel 1949 debuttò nel poliziesco “Il porto di New York” noto da noi anche come “La belva di New York” dell’ungherese László Benedek. Nel 1951 arriva il momento di svolta: è protagonista del musical “The King and I” musicato da Richard Rodgers su libretto di Oscar Hammerstein II, dove per interpretare il Re del Siam si rasò a zero la testa, dato che peraltro stava già perdendo i capelli, e per la sua interpretazione vinse il Tony Award.

Arrivarono anche i produttori cinematografici sempre alla ricerca di successi e macchine per far soldi: Charles Brackett e Darryl F. Zanuck acquisirono i diritti della pièce per trarne un film, affidando la regia a Walter Lang e confermando nel ruolo del protagonista maschile l’ancora sconosciuto ma già premiato Brynner, anche insostituibile per la sua specificità. “Il re ed io” fu un altro grande successo e lanciò l’attore fra le stelle del cinema procurandogli l’Oscar nel 1957 per la migliore interpretazione maschile, battendo calibri come James Dean e Rock Hudson per “Il gigante” diretto da George Stevens, Kirk Douglas che era stato Vincent Van Gogh in “Brama di vivere” diretto da Vincent Minnelli, e Laurence Olivier anche regista di “Riccardo III” da William Shakespeare. Nel ricevere la statuetta dalle mani di Anna Magnani, che aveva vinto l’anno prima con “La Rosa Tatuata” di Daniel Mann, Brynner pronunciò una battuta che diverrà famosa: “Spero non sia un errore, perché non lo darò indietro per nulla al mondo”. Fu anche il primo divo a sfoggiare la testa pelata e anche per questa novità, oltre al suo indubbio fascino, divenne un sex symbol e molti altri uomini rinunciarono a toupet e parrucchini sfoggiando orgogliosi la pelata “alla Yul Brynner”: aveva lanciato non una moda ma uno stile di vita, e anche se per esigenze produttive in alcuni film sfoggiò di nuovo la chioma, personalmente mantenne lo stile per il resto della vita. Il film ispirò anche una serie televisiva del 1972 intitolata “Anna ed io” in cui Brynner riprese il suo ruolo.

Quel 1956 fu per l’ormai 36enne attore un anno magico perché interpretò altri due grandi successi: nel congeniale ruolo di un russo in “Anastasia” dell’ucraino Anatole Litvak accanto a una Ingrid Bergman in gran spolvero per il suo ritorno a Hollywood dopo la pausa italiana col marito Roberto Rossellini che ne aveva appannato l’immagine internazionale, film che le fece vincere l’Oscar lo stesso anno in cui lo vinse Brynner; ma soprattutto lui fu il crudele faraone Ramses nel kolossal “I dieci comandamenti” di Cecil B. De Mille starring Charlton Heston nel ruolo di Mosè, un ruolo e un film che lo confermarono come star internazionale.

E di film in film duetta anche con la nostra Gina Lollobrigida sostituendo in corsa Tyrone Power che era morto durante le riprese in “Salomone e la Regina di Saba” diretto da King Vidor che dopo questo film abbandonerà il cinema, salvo dirigere un documentario nel 1980; l’improvviso coinvolgimento in quel film fece posticipare all’attore il suo progetto di un film su Spartacus, e se ne avvantaggiò Kirk Douglas che a sua volta c’era rimasto malissimo perché William Wyler gli aveva preferito Charlton Heston per “Ben-Hur”, e accelerando i tempi Douglas interpretò il suo “Spartacus” con la veloce sceneggiatura di Dalton Trumbo e la regia di Stanley Kubrick: in quei giochi di potere fra star Yul Brynner, che era l’ultimo arrivato, restò col cerino più corto in mano, ma lui non era tipo da cerino corto.

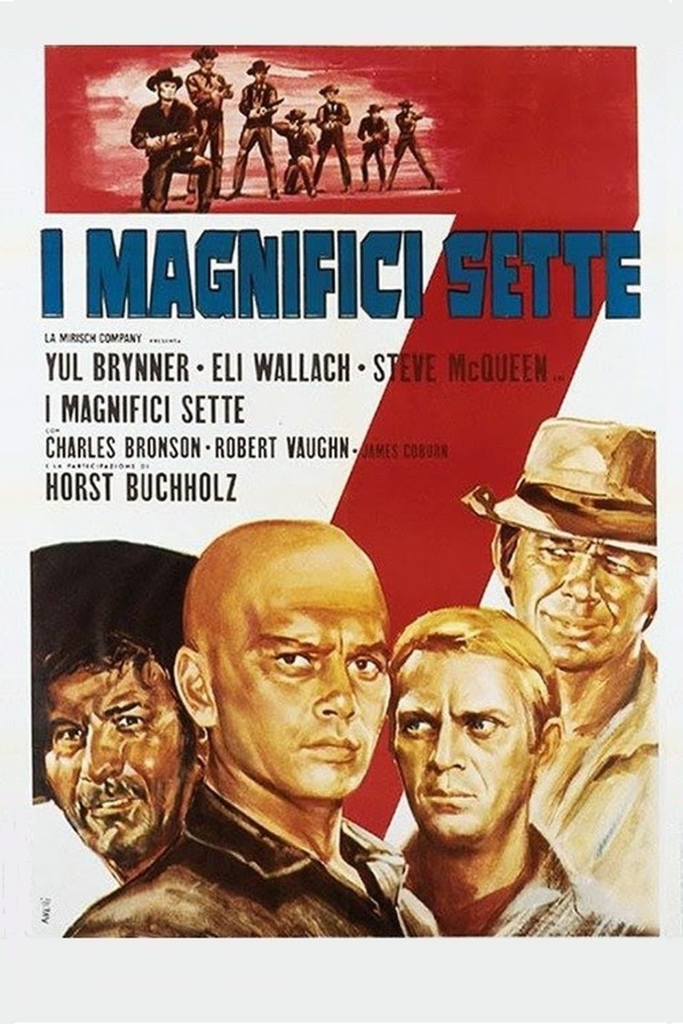

Poco male. L’attore, che aveva già messo su una propria casa di produzioni, stava già lavorando a un altro progetto: “I magnifici sette” come remake di “I sette samurai”. L’attore aveva acquisito i diritti di una sceneggiatura con la quale aveva deciso di debuttare come regista avendo Anthony Quinn come protagonista; erano amici sin da quando Quinn aveva debuttato come regista in “I bucanieri” e ora progettavano uno scambio di ruoli e di cortesie: Brynner alla regia con Quinn protagonista: troppo bello per essere vero, perché il nostro decise di prendersi il ruolo del protagonista abbandonando la regia per la quale non si sentiva pronto – e non fu mai regista – affidandola a Martin Ritt dal quale era già stato diretto l’anno prima in “L’urlo e la furia”. Questo improvviso cambio di programma mandò su tutte le furie Anthony Quinn che citò in giudizio l’amico Brynner asserendo che loro due insieme avevano sviluppato il progetto ed elaborato molti dettagli del film, ma poiché non c’era nulla di scritto il querelante perse la causa: fine di un’amicizia. Nel frattempo “L’urlo e la furia” si era rivelato un fiasco al botteghino e questo raffreddò i rapporti fra il regista e l’attore-produttore che affidò la regia a John Sturges, il quale aveva infilato una serie di successi a cominciare dal western “Sfida all’O.K. Corral”. Anche la sceneggiatura fu oggetto di contese ma tralasciamo i dettagli tecnici per andare diretti a un’altra ben più sostanziosa contesa: quella con Steve McQueen.

Sturges lo voleva nel cast essendo rimasto entusiasta della sua performance in un ruolo secondario nel suo precedente film bellico “Sacro e profano” con Frank Sinatra e Gina Lollobrigida; l’attore era un nome emergente che da protagonista al cinema aveva solo interpretato l’horror fantascientifico di serie B “Blob, fluido mortale” perché al momento era sotto contratto come protagonista per la serie tv “Ricercato vivo o morto”, 1958-1961, prodotta da Dick Powell che aveva lasciato la carriera di attore cinematografico per passare alla regia e alla produzione televisiva dove era al momento impegnato con l’ultima sua prova d’attore “I racconti del west”, 1956-1961, e alla morte di Powell nel ’61 le serie vennero chiuse; ma intanto, poiché la lavorazione del western si sarebbe accavallata con le riprese televisive, Powell non volle liberare McQueen dall’impegno; ma lui, che era già noto per le sue intemperanze, essendo notoriamente anche un provetto pilota, su consiglio del suo agente inscenò un finto incidente automobilistico per il quale si fece rilasciare un finto referto medico secondo il quale avrebbe dovuto indossare un tutore cervicale: la lavorazione della serie fu messa in pausa e nel suo periodo “di recupero” McQueen fu libero di girare con Sturges e Brynner, tanto il film sarebbe stato girato in Messico lontano da occhi indiscreti: allora non c’erano gli smartphone e i social a sputtanarci.

Durante le riprese, però, si creò una notevole tensione tra lui e Yul Brynner che era di fatto l’unico vero protagonista, e a McQueen non andava giù che il suo personaggio avesse solo sette battute nella sceneggiatura originale e a nulla era valsa la rassicurazione del regista che gli aveva promesso di inserirlo il più possibile in ogni inquadratura anche se non aveva battute: e infatti nel film lo vediamo che gigioneggia di lato o appena dietro mentre il protagonista fa la sua scena; come i peggiori guitti del palcoscenico fece di tutto per disturbare il protagonista e attirare l’attenzione su di sé, come lanciare una moneta durante uno dei discorsi di Brynner o facendo tintinnare le cartucce del suo fucile; c’era poi che Brynner, essendo più basso di lui, costruiva un piccolo cumulo di terra per sembrare alto quanto lui, dandogli l’opportunità di scalciare via quel cumulo di terra quando gli passava accanto. Finché Brynner esasperato una volta non lo afferrò per le spalle e da qui in poi si riconosce lo stile dei due: Brynner disse alla stampa, che era venuta a conoscenza delle tensioni, che lui non aveva mai litigato con i colleghi ma semmai con le produzioni. Mentre McQueen non si trattenne e dichiarò: “Non andavamo d’accordo. Una volta mi è venuto contro, davanti a tante altre persone, e mi ha afferrato per le spalle. Era arrabbiato per qualcosa. Lui non cavalca bene e non sa niente di armi, quindi deve aver pensato che io rappresentassi per lui una minaccia. Io ero nel mio elemento, lui no. Quando lavori in una scena con Yul, dovresti stare assolutamente immobile e a tre metri di distanza… beh io non lavoro così.” Era evidente che non lavorasse così. La parola definitiva la appose Robert Vaughn nella sua autobiografia del 2008, allorquando era l’ultimo superstite di quei magnifici sette: “Steve era estremamente competitivo. Non gli bastava avere solo successo: doveva avere più successo di chiunque altro.”

Robert Vaughn fu scritturato per il ruolo del pistolero tormentato che indossa sempre i guanti come simbolo del distacco che vuole mettere fra sé e quello che fa; fin lì era stato un attore con molta televisione nel curriculum e che era stato appena candidato a Oscar e Golden Globe per il suo primo ruolo importante accanto a Paul Newman in “I segreti di Filadelfia” diretto da Vincent Sherman, e come l’attore dichiarerà l’aiuto del più importante collega era stato determinante: i due frequentavano la stessa palestra e Vaughn, che aveva appena ricevuto la proposta per un provino, gliene parlò sapendolo scritturato come protagonista; Newman si disse entusiasta, lo vedeva perfettamente nel ruolo, e si offrì di fargli da spalla al provino: cosa inaudita dato che i provini si facevano e si fanno con qualcuno dello staff che legge fuori campo, e ovviamente il sostegno del divo fu determinante. Sturges lo aveva scelto proprio per quella sua interpretazione e al colloquio gli disse: “Non abbiamo una sceneggiatura, solo il film di Kurosawa su cui lavorare. Ti dovrai fidare. Ma gireremo a Cuernavaca, ci sei mai stato? la adorerai: è la Palm Springs del Messico.” Ovviamente l’attore ci stava e il regista continuò: “Ottima scelta, giovanotto. E conosci altri bravi giovani attori? ho altri quattro posti da riempire.” Vaughn suggerì l’amico ed ex compagno di studi James Coburn che venne scritturato come l’esperto lanciatore di coltelli, ma essendo praticamente uno sconosciuto avrà il nome per ultimo e in piccolo sul cartellone. In ogni caso il tormentato ruolo di Robert Vaughn, dopo quello del protagonista è il più definito e interessante, e l’attore ha reso magnificamente la lotta interiore del personaggio in tensione fra la codardia e l’eroismo. Per Coburn, invece, che era un fan accanito di “I sette samurai” avendolo già visto per ben 15 volte, essere dentro il remake era per lui come realizzare un sogno e avrebbe accettato qualsiasi ruolo, e gli toccò quello che era stato rifiutato dal più anziano e già protagonista di altri western Sterling Hayden.

Anche per Charles Bronson il film fu una svolta: faccia da duro ma dall’atteggiamento mite aveva avuto numerosi ruoli secondari in decine film fra cinema e televisione compreso quel “Sacro e profano” da cui il regista avrebbe cooptato anche McQueen, e da “I magnifici sette” in poi fu considerato una star. Anche Brad Dexter aveva alle spalle decine di partecipazioni con ruoli secondari ma al contrario degli altri “magnifici” rimase un caratterista generico oggi dimenticato, qui alla sua apparizione più significativa.

A completare il cast dei “sette” venne chiamato dalla vecchia Europa il giovane tedesco emergente Horst Buchholz su cui i produttori hollywoodiani avevano appuntato gli occhi dopo averlo apprezzato come protagonista del film “Le confessioni del filibustiere Felix Krull” tratto da un romanzo di Thomas Mann e diretto da Kurt Hoffmann, vincitore nel 1958 del Golden Globe come miglior film straniero. Dopo il ruolo del protagonista Chris Adams di Brynner e quello del tormentato Lee di Vaughn il suo Chico è il personaggio più accattivante, anche perché a lui sono assegnate – fra i vari siparietti che raccontano i diversi personaggi – le scene romantiche del nascente amore fra il giovane pistolero e la chicana Petra di Rosenda Monteros. E se Rosenda restò perlopiù a recitare in Messico film e telenovelas, Horst si avviò a una carriera internazionale che lo vide spesso anche sui set italiani.

Ma non dimentichiamo il cattivissimo contro cui si battono tutt’e sette gli eroi malgrado loro: il non più giovanissimo – ha 45 anni – Eli Wallach che all’epoca aveva nel curriculum solo tre film in cui si era messo benissimo in luce, e che avrà una lunghissima carriera come comprimario spesso in ruoli da cattivo e caratterista di lusso, anche lui spesso in Italia a cominciare dagli spaghetti-western di Sergio Leone. Nel ruolo del vecchio messicano saggio e filosofo Brynner ha voluto il già vecchio conterraneo Vladimir Sokoloff che da giovane aveva studiato recitazione a Mosca proprio insieme a quel Kostantin Stanislavskij il cui metodo diverrà il nuovo vangelo degli attori di qua e di là dell’Atlantico; fu un eccellente caratterista che per la sua maschera vagamente esotica ha interpretato nella sua carriera più di una trentina di etnie diverse.

Quando Akira Kurosawa vide questo remake del suo “I sette samurai” si complimentò con John Sturges che rimase assai impressionato e commosso per i complimenti del maestro giapponese. Ma in chiusura non dimentichiamo la musica di Elmer Bernstein che s’impone sin dalle prime note all’inizio del film e che oggi è diventata un classico da riascoltare fra le migliori colonne sonore: nel 2005 l’American Film Institute l’ha inserita all’ottavo posto fra le 25 migliori colonne sonore, così come il film stesso è divenuto un classico da vedere e rivedere, che ebbe tre sequel (1966-69-72) una serie televisiva (1998-2000) e il remake in chiave fantascientifica “I magnifici sette nello spazio” diretto da Jimmy T. Murakami e dal non accreditato Roger Corman, in realtà remake non ufficiale in quanto il titolo originale era “Battle Beyond the Stars”, esplicitato nella distribuzione italiana; in entrambe le produzioni c’è il ritorno di Robert Vaughn con differenti personaggi. Del 2016 è il remake col nero Denzel Washington nel ruolo del protagonista per quanto fosse assai improbabile che nell’epoca narrata un nero avesse un ruolo così di rilievo.

Di quei magnifici sette il primo a lasciarci fu Steve McQueen a 50 anni nel 1980, a causa di un tumore da esposizione all’amianto, materiale che era impiegato negli ambienti da lui frequentati: studi cinematografici, navi, ambienti motoristici. Era scampato a morte violenta quando l’8 agosto del 1969, invitato dall’amico Jay Sebring sarebbe dovuto andare a casa della comune amica Sharon Tate la notte in cui furono uccisi dagli hippies psicopatici della cosiddetta Manson Family di Charles Manson che non partecipò all’agguato in quanto solo mandante. L’attore ne rimase così scosso che da quel momento in poi portò sempre con sé una pistola. Le sue ceneri sono state disperse nell’Oceano Pacifico.

Il 10 ottobre 1985 a 65 anni morì Yul Brynner per cancro ai polmoni e alcuni mesi prima volle registrare un breve video da rendere pubblico dopo la sua morte in cui esortava a non fumare: “Adesso che non ci sono più ti dico: non fumare. Qualunque cosa tu faccia, non fumare.” E’ sepolto in Francia e a Vladivostok la sua casa natale è stata trasformata in museo e gli è stata eretta una sua statua a grandezza naturale, che lo ritrae con i costumi del Re del Siam, nella classica posa più volte assunta nel film: gomiti larghi, pugni chiusi sui fianchi. Il suo stesso giorno morì anche Orson Welles con cui aveva recitato nel 1969 in “La battaglia della Neretva” diretto dal montenegrino Veljko Bulajić.

Nel 2002 se ne sono andati in tre: l’82enne Charles Bronson per una polmonite, benché negli ultimi anni la sua salute andasse peggiorando velocemente su più fronti: prima aveva subito un intervento per una protesi all’anca e alla fine gli erano stati diagnosticati l’Alzheimer e un carcinoma del polmone. È sepolto in un cimitero nel Vermont, vicino a casa sua. il 74enne James Coburn se n’è andato a causa di un arresto cardiaco, e le sue sue ceneri sono state interrate in un cimitero di Los Angeles. E Brad Dexter, morto a causa di un enfisema, all’età di 85 anni. Il 2003 è l’anno di Horst Buchholz che morì 69enne a causa di una polmonite contratta dopo un intervento chirurgico all’anca in un ospedale di Berlino. L’ultimo ad andarsene è stato l’84enne Robert Vaughn per leucemia nel 2016. Ma il bello del cinema è che saranno sempre vivi.