Anche Lando Buzzanca ha preso la via dei più. Aveva compiuto 87 anni ed è stato professionalmente attivo praticamente fino alla fine: la sua ultima partecipazione cinematografica è del 2017 nell’opera prima di Cesare Furesi “Chi salverà le rose?” che è uno spin-off di “Regalo di Natale” di Pupi Avati, film che riprende il personaggio interpretato da Carlo Delle Piane al suo ultimo film; mentre l’ultima partecipazione in assoluto di Buzzanca è nel film tv del 2019 “W gli sposi” di Valerio Zanoli, ultimo film anche per Gianfranco D’Angelo e Paolo Villaggio: tristi conteggi quando i cast sono composti da vecchie glorie.

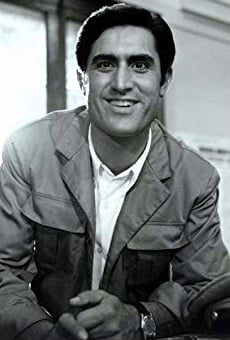

Lando (Gerlando) nasce a Palermo in una famiglia già nell’ambiente dello spettacolo a vario titolo: lo zio Gino Buzzanca aveva cominciato nel teatro di tradizione e poi ha avuto una lunga carriera cinematografica come caratterista; mentre il padre Empedocle Buzzanca, di mestiere proiezionista, si reinventò anch’egli come caratterista siciliano in alcuni film sulla scia delle carriere di fratello e figlio. Ma Gerlando ha altri obiettivi e 17enne si trasferisce nella capitale per studiare recitazione con Pietro Sharoff mentre per mantenersi campa di lavoretti, cominciando pure a fare piccole cose sia in teatro che al cinema: la classica gavetta, insomma. Il suo debutto ufficiale è in un film di grande successo, “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi che poi lo scritturerà di nuovo per “Sedotta e abbandonata”, e nel frattempo compare in diversi altri film con ruoli grandi e piccoli, e purtroppo pur di lavorare sceglie qualsiasi cosa ritagliandosi il ruolo del siciliano belloccio ma ingenuo se non addirittura tonto in commedie di serie B con qualche incursione nello spaghetti-western e un paio di film con Totò.

Unica perla in quel periodo è il ruolo da protagonista in “Don Giovanni in Sicilia” regia di Alberto Lattuada dal romanzo di Vitaliano Brancati, e in generale anche se la critica resta con lui severa, e a ragione, il pubblico comincia ad amarlo per quel che è: un simpaticone che accende le fantasie femminili senza però diventare davvero minaccioso per i loro mariti che lo trovano sì divertente ma non un modello da imitare né da invidiare o temere. Il vero successo arriva con la televisione dove nel 1970 al fianco di Delia Scala interpreta “Signore e Signora”, un varietà che indagando in chiave grottesca i costumi delle coppie sposate moderne, dell’epoca, è una sorta di sit-com ante litteram; e in risposta al successo televisivo comincia ad avere un suo seguito anche al cinema, fino al successo internazionale con “Il merlo maschio” del 1971 di Pasquale Festa Campanile, un film su voyerismo-esibizionismo che esponendo le grazie di Laura Antonelli è a tutt’oggi è un cult anche in diverse parti del mondo. È in quel periodo, forte del successo personale, che comincia davvero a scegliere i suoi film fra le proposte che gli arrivano sempre più numerose, mostrando però di prediligere il genere per cui i critici lo criticano severamente: la commedia di costume con apprezzabili intenti satirici e di blanda denuncia, ma sempre e inevitabilmente in bilico fra il cinema di serie A e quello di serie B. Pare siano sue le idee dei film “All’onorevole piacciono le donne” il cui titolo completo è “Nonostante le apparenze… e purché la nazione non lo sappia… All’onorevole piacciono le donne” diretto da Lucio Fulci, un maestro del cinema di genere e di tutti i generi, il cui protagonista si ispira all’allora presidente del consiglio Emilio Colombo e che grande scandalo creò; e nello stesso anno, il 1972, del più serio “Il sindacalista” diretto da Luciano Salce, film che omaggia la figura del sindacalista Giuseppe Di Vittorio.

Anche “L’arbitro”, anno 1974, trae ispirazione da un personaggio reale pur facendone chiaramente una bonaria divertita parodia che non suscita reazioni scomposte: l’arbitro siracusano Concetto Lo Bello che nel film diventa l’acese Carmelo Lo Cascio, un altro maschio siculo alle prese con la sua prestanza fisica messa seriamente in discussione e che, insieme allo stress di dover mantenere alti i suoi livelli di professionalità sportiva e l’integerrimo rigore morale, lo porta all’abuso di anfetamine e alla catartica – e comoda per un finale che non si sapeva dove condurre – pazzia. Il film è gradevolmente furbo: pur solleticando il gusto per la commedia sexy e introducendo lo scivoloso ma anche divertente tema della cacarella da febbre intestinale, non diventa mai volgare e si mantiene in bilico sul grottesco e sul satirico senza però mai graffiare. Furbo anche il tema calcistico che mostra riprese dal vero negli stadi e negli spalti, abilmente montate alla narrativa fittizia, con frammenti di vere partite – la Roma-Hellas Verona disputata l’anno prima e conclusa 1-0; in altri frammenti intravediamo in campo gli interisti Sandro Mazzola e Roberto Boninsegna, oltre alle partecipazioni straordinarie dei giornalisti e commentatori sportivi Maurizio Barendson, Nicolò Carosio, Alfredo Pigna e Bruno Pizzul; mentre il laziale Giorgio Chinaglia canta la canzone dei titoli di testa “Football Crazy” senza molta convinzione e con scarsa tecnica canora.

Nel cast brilla per avvenenza la londinese Joan Collins che diventerà una star hollywoodiana di media caratura nonostante i bei ruoli in bei film al fianco di importanti star maschili: viene sempre relegata nel ruolo dell’amante spesso frivola, e l’attrice si adegua anche ai film storici e in costume. Era arrivata in Italia nel 1960 girando a Cinecittà da protagonista “Ester e il Re” di Raoul Walsh, e poi girerà con Ettore Scola “La congiuntura”, e “L’amore breve” con Romano Scavolini in un periodo professionale principalmente europeo in cerca di un riscatto artistico che non raggiungerà. “L’arbitro” è il suo terzo film italiano e vi interpreta una giornalista sportiva, figura assai avanti coi tempi in quel mondo allora esclusivamente maschile, che fa perdere la testa all’arbitro: un ruolo di supporto al protagonista assoluto Lando Buzzanca, oggetto erotico suo malgrado – ma decisamente intenzionale per l’attore – che fa fatica a soddisfare anche la legittima moglie interpretata da una centratissima Gabriella Pallotta, attrice che aveva intrapreso alla grande la sua carriera lavorando con registi importanti ma che poi, essendosi un po’ persa per strada – succede, la fortuna ha un ruolo fondamentale nelle carriere artistiche – decise di smettere di lavorare due film dopo questo; qui è doppiata da Rita Savagnone.

Fa da importante spalla all’arbitro il suo guardalinee nonché amico complice e confidente interpretato dall’altro palermitano Ignazio Leone, anch’egli di scuola teatrale dialettale che aveva cominciato in palcoscenico al fianco della coppia destinata al successo Franco e Ciccio. A comporre il quartetto delle due coppie amiche c’è Marisa Solinas come moglie del guardalinee e amica della moglie dell’arbitro con la quale discetta di argomenti come la sessualità femminile e l’orgasmo, temi all’epoca centrali negli slogan delle femministe ma qui nel film relegati a sberleffo come ridicole opinioni da rotocalco femminile, nel film detto Metropolitan orecchiando il reale Cosmopolitan. Altro ruolo importante va al messinese Massimo Mòllica, attore regista e impresario, figura centrale del teatro della sua città. In un ruolo di contorno intravediamo il giovane Alvaro Vitali che presto sarà protagonista di quelle commedie davvero scollacciate e volgari cui Lando Buzzanca ha rinunciato quando a metà dei suoi anni Settanta la commedia satirica di costume, che lui aveva scelto come suo scenario ideale, cede il passo alla commedia sexy di bassa lega. Si darà alla radio dove in “Gran Varietà” creerà la maschera di Buzzanco come erede del suo personaggio tv di “Signore e Signora”.

Tornando al film, è diretto con sagace leggerezza da Luigi Filippo D’Amico, che fu nipote dello storico critico teatrale Silvio D’Amico, da un suo soggetto che ha sceneggiato insieme a Giulio Scarnicci, storico collaboratore della coppia Tognazzi-Vianello, Sandro Continenza, anch’egli braccio destro del Vianello televisivo, e dallo stesso Raimondo Vianello, sceneggiatore di lusso di tante commedie e fine intenditore del tema calcistico. Ne consegue che i dialoghi, che pretendono di essere siculofoni, restano romanocentrici nella costruzioni delle frasi e nel vocabolario; a inizio film Buzzanca pronuncia un improbabile “E che minchia mi dici che va tutto bene, ah?” dove anche l’ah, benché esclamato da un palermitano, risulta finto; inoltre l’arbitro indirizza un primo “figlio di mignotta” specificando che lo dicono a Roma, ma poi una volta sdoganata la mignotta in questo sicilianese da Cinecittà, essa torna nel linguaggio dell’arbitro di Aci Reale come un abituale intercalare. L’unica esclamazione linguisticamente davvero credibile è quando l’uomo, impegnato in un amplesso con la giornalista, al sentire il campanello della porta le dice “Futtitinni!”.

Fra le modernità che gli sceneggiatori si compiacciono di inserire nel film, e che restano passaggi alquanto appiccicati, c’è il liquid party, dichiaratamente importato dall’Inghilterra, sorta di fluido preludio a un’orgia che non ci sarà, un ridicolo trenino dove ci struscia l’un l’altro e definito dai partecipanti “un millepiedi” che l’arbitro prontamente commenta “e cinquecento culi!”; ovviamente c’è anche l’immancabile macchietta dell’omosessuale che fa l’occhiolino all’imbarazzato maschio alfa. Ci sono poi gli speciosi studi della giornalista sull’acido lisergico che compone l’allucinogeno LDS: momenti di trasgressione cinematograficamente all’acqua di rose, in cui il protagonista si ritrova suo malgrado perché nonostante le sue malefatte extraconiugali egli resta un provinciale dagli integerrimi principi. Sul piano strettamente pruriginoso Lando Buzzanca, mostrandosi come maschio sexy orgogliosamente oggetto – che in una lettura psicologica potremmo definire passivo-aggressivo perché nella sostanza resta sempre un maschio dominante e maschilista – bontà sua con la sua ripetuta nudità da ripetute docce sportive trova il modo di farci intravedere anche il culo in un’amplesso interrotto dove la compiacente Joan Collins ci concede altrettanto, ma assai più fugacemente, perché i centimetri di pelle dell’anglo-americana si misurano in dollari sonanti.

C’è anche il tema politico tratteggiato nella figura del figlio neofascista che, con metodi a dire il vero più sinistroidi e alternativi che fascistoidi e conservativi, contesta l’autorità paterna a suon di pernacchie e poi con morale finale: sembra che il personaggio sia stato scritto proprio per essere di sinistra ma stranamente è diventato di destra – forse proprio per volontà dello stesso protagonista che non ha mai nascosto la sua fede destrorsa e che, nel successivo periodo di declino della sua carriera, ha accusato i produttori e l’intero sistema cinematografico di boicottarlo per questo. Salvo poi diventare a sua volta oggetto di critiche da parte della destra che si è sentita tradita nell’occasione della messa in onda del film tv di Luciano Odorisio “Mio figlio” in cui l’ormai anziano attore interpreta un commissario di polizia che dovrà fare i conti con l’omosessualità del figlio, prima rifiutandola e poi finendo col comprenderla e accettarla; critiche anche queste inutili a dimostrazione del fatto che a voler leggere in chiave politica eventi che di per sé non ne hanno è sempre una grande e anche dannosa sciocchezza. Umana debolezza.

Nel 1965 ha vinto il Laceno d’Oro all’Attor Giovane al Festival del Cinema Neorealistico per “La Parmigiana” di Antonio Pietrangeli e nel 2008 il David di Donatello e il Globo d’Oro come protagonista di “I Viceré” di Roberto Faenza; e nel 2014 riceve anche la Colonna d’Oro alla carriera al Magna Graecia Film Festival di Catanzaro. L’importante è chiudere in bellezza.