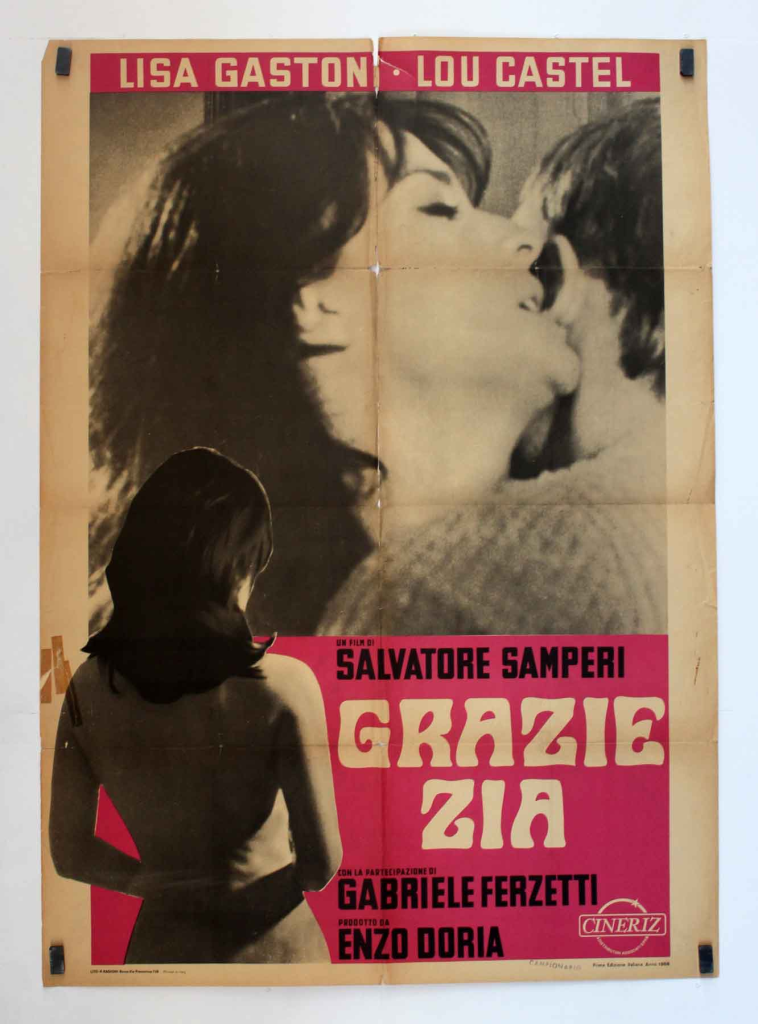

Il prode Enzo Doria, già attore belloccio che dopo essere apparso sugli schermi ha voluto fare le cose per bene frequentando il Centro Sperimentale di Cinematografia dal quale si è diplomato nel 1960, sin da subito aveva mostrato interesse per gli altri aspetti delle produzioni ricoprendo vari ruoli dietro le quinte, fino a farsi anche sceneggiatore e regista, ma il cui ruolo più importante rimane quello di produttore il cui primo avventuroso impegno sarà l’andare a braccetto col debuttante autore Marco Bellocchio alla ricerca di finanziamenti per “I pugni in tasca”. Ci ha preso gusto e a tambur battente ha prodotto altri due debutti, Silvano Agosti col censuratissimo “Il giardino delle delizie” e Salvatore Samperi con questo “Grazie zia”.

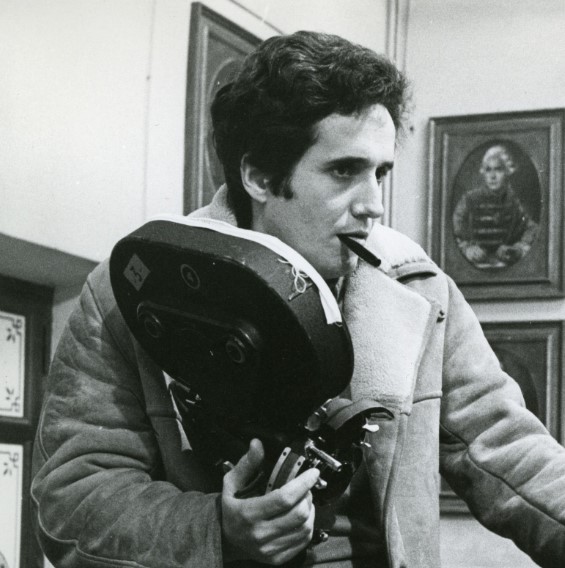

Di qualche anno più giovane del suo indiscusso modello, quel Marco Bellocchio appena giunto al successo, come lui viene da un’agiata famiglia borghese, di Padova, abbandona l’università per andare a iscriversi al Centro Sperimentale di Roma, che però lascia senza concludere il biennio per buttarsi nel movimento studentesco del 1968 e dichiararsi antiborghese e anti familista, più dichiaratamente di Bellocchio che invece esprimeva tormenti più personali; nel frattempo è assistente volontario, dunque non pagato, di Marco Ferreri, mentre gira anche da regista dei documentari industriali. Così, quando a 25 anni s’impegnerà in questo suo primo lungometraggio di finzione, conosce già bene il mestiere: si tratta solo di raccontare una storia. E la sua storia parte appunto dal suo modello, Marco Bellocchio con “I pugni in tasca”, di cui reimpiega lo svogliato attore feticcio Lou Castel in una vicenda dai tratti simili, l’implosione della famiglia borghese con un protagonista che ancora sogna la strage e anela il suicidio; ma mentre Bellocchio creava senza saperlo un paradigma cinematografico e sociale, Samperi è già sulle barricate del ’68, che è l’anno di produzione del film, e le istanze politiche sono tutte lì, dichiarate, anche con autocritica: il suo protagonista è un figlio di papà altrettanto disturbato come il protagonista di Bellocchio, che come molti giovani dell’epoca cavalca l’onda della rivoluzione sociale per dare sfogo solo ai suoi personali istinti autodistruttivi e nichilisti, senza progettualità né prospettive; gli fa da contraltare la figura dell’intellettuale di sinistra interpretata da Gabriele Ferzetti, seriamente impegnato e motivato, che però il giovane disprezza solo perché mosso da personale gelosia. Alvise è un paraplegico psicologico che è in grado di alzarsi dalla sedia a rotelle se motivato da momentanei impulsi e personali motivazioni, che fa la sua battaglia da adulto bambino su un plastico del Vietnam le cui vittime annota minuziosamente su una lavagna. Esemplare l’inizio del film: dopo l’elettrochoc cui viene sottoposto, panacea pseudo medica di quegli anni, intravediamo in una breve sequenza il suo autoritario padre sempre inquadrato di spalle o, se in campo lungo, nascosto alla nostra vista da una pianta: a simboleggiare la sua effettiva assenza come genitore.

C’è di nuovo, in Samperi rispetto a Bellocchio, l’aspetto erotico, e poi incestuoso in seconda istanza, a mettere in discussione l’impianto familiare benestante e borghese: il 17enne Alvise (ma l’attore è di quasi dieci anni più grande) è verosimilmente con gli ormoni in subbuglio, oltre a tutto il resto dell’armamentario di disturbi veri o presunti, e la bella zia fisioterapista presso cui viene mandato acuisce le sue già distorte fantasie. Molto bella la sequenza in cui il ragazzo osserva gli ospiti della zia cogliendone gli aspetti più intimi ed erotici: un erotismo di gran classe fatto di piccoli gesti inconsapevoli, sguardi e tensioni, che sfoceranno negli inevitabili rapidi amplessi che si consumeranno anche in modo un po’ arruffato.

Annie Girardot fu la prima scelta dell’autore ma rifiutò la parte che andò a Lisa Gastoni, attrice perfetta per il ruolo, giusta al momento giusto. “Io sono convinta che ciascuno di noi ha una sua età. Ci sono dei momenti fisici – perché nel cinema è soprattutto questione di momenti fisici – che ci sono più adatti, più giusti. In genere si chiamano ‘incontro col personaggio’. In fondo il mio vero incontro col personaggio è avvenuto quando avevo ventinove anni, girando ‘Grazie zia’. All’età quindi di una donna nella sua pienezza, alla soglia della trentina. Non ero vecchia ma neppure giovane. Però ero fisicamente ed emotivamente giusta per il ruolo.”

Lei, nata nel 1935 da padre italiano e madre irlandese, nel dopoguerra si trasferisce a Londra dove comincia come fotomodella e anche attrice senza mai sfondare davvero. Torna in Italia dove continua a fare cinema ancora senza grossi exploit fino a “Svegliati e uccidi” del 1966 di Carlo Lizzani dove – e bisogna ricordare che è sentimentalmente legata al produttore Joseph Fryd – interpreta la compagna del “solista del mitra” Luciano Lutring e si aggiudica il Nastro d’Argento; e per il ruolo di questa zia riceverà la Targa d’Oro ai David di Donatello, rilanciando la sua carriera come stella di prima grandezza; ma nei successivi prossimi anni Settanta sceglie di lavorare poco ma bene con registi e film di qualità, e vince un secondo Nastro d’Argento per “Amore amaro” di Florestano Vancini; ma per la sua scelta stilosa perde un po’ il contatto col grande pubblico sempre affamato di facili emozioni, e sul finire di quegli anni ’70 si ritira dalle scene lasciando il campo libero alla più giovane Laura Antonelli che lo stesso Samperi porterà al successo con “Malizia”; mentre da un altro lato si affermerà come diva sexy dei B movie Edwige Fenech. Lisa Gastoni tornerà di nuovo in gran spolvero nel nuovo millennio e fra cinema e tv ottiene altre candidature a premi prestigiosi, a cominciare dalla sua partecipazione a “Cuore sacro” di Ferzan Ozpetek, autore nella cui cifra stilistica va notato che ama reimpiegare vecchie glorie: Lucia Bosè, Erika Blanc, Massimo Girotti, Ilaria Occhini, Anna Proclemer…

Il film, nonostante nelle intenzioni dell’autore sia un manifesto politico di quegli anni, passerà alla storia come un cult che ha innestato il filone erotico nella commedia all’italiana, e anche Samperi, esaurita l’ispirazione politica che non ha portato grandi incassi alle sue imprese, si alternerà fra la commedia, anche sperimentale, vedi “Sturmtruppen”, e quel filone sexy di qualità che tanta immediata fama gli ha dato al suo debutto, tornando a deliziare le platee maschili con “Malizia” appunto, “Peccato veniale”, “Scandalo” e via discorrendo, un elegante erotismo sempre innestato sul disfacimento dell’istituzione della famiglia. Nel 1991 l’autore, evidentemente ormai col fiato corto, tenta col sequel “Malizia 2mila“, film assai problematico con tristi strascichi oltre che clamoroso insuccesso. Per Samperi è un personale colpo di grazia e smette di fare cinema, tornando solo dopo una decina d’anni a dirigere fiction per Canale 5, fino alla sua morte improvvisa a 68 anni.

Interessante il commento musicale di Ennio Morricone che ha composto un’inconsueta filastrocca cantilenante che torna quasi ossessiva nell’arco dell’intero film: “Guerra e pace, pollo e brace”; inoltre c’è anche l’altrettanto inconsueta “Filastrocca vietnamita” di Sergio Endrigo. Al montaggio torna il recalcitrante Silvano Agosti che stavolta si firma Alessandro Giselli e il film viene ammesso alla sezione ufficiale del Festival di Cannes del 1968, edizione che fu però cancellata dalle agitazioni studentesche del Maggio Francese: un dispiacere per autore e produttore mentre il protagonista di certo se la rideva sotto i baffi. Oltre alla Targa d’Oro a Lisa Gastoni il film si aggiudica anche il Nastro d’Argento per la miglior fotografia in bianco e nero di Aldo Scavarda. Salvatore Samperi si aggiudicherà l’attenzione di critica e pubblico, anche se per ragioni differenti: il titolo diventa subito sinonimo di situazioni scabrose ed erotismo pruriginoso, e avviando il filone della commedia sexy all’italiana resterà suo malgrado il capostipite del proficuo sotto-filone familiare in cui si contano: “Grazie… nonna” di Marino Girolami con Edwige Fenech, “Le dolci zie” di Mario Imperioli, “La cognatina” di Sergio Bergonzelli, “La cugina” di Aldo Lado, “Cugini carnali” di Sergio Martino, “Il vizio di famiglia” di Mariano Laurenti, “Peccati in famiglia” di Bruno Gaburro, “Cara dolce nipote” di Andrea Bianchi, “Bello di mamma” di Rino Di Silvestro, “Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno” di Luciano Salce e “Oh mia bella matrigna” di Guido Leoni che segna l’unica interpretazione cinematografica della valletta Sabina Ciuffini; qui tralasciando molti altri film che pur senza riferimenti alla famiglia nel titolo si inseriscono di diritto in questo sotto-filone cui lo stesso Samperi ha continuato a dare il suo contributo con “Peccato veniale” “Nenè” e “Casta e pura”.

Lou Castel, che fin dal primo set che ha frequentato, “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, ha mostrato di non essere particolarmente interessato al concetto di “carriera” perché è un estremo eccentrico che non intende sottomettersi a un sistema di auto celebrazione in cui ci si auto rappresenta; già col successo di “I pugni in tasca” si defilò dai classici dibattiti con pubblico e stampa che seguirono, mettendo la scusa che non parlava bene l’italiano: in realtà era depresso dall’esito oltremodo positivo del film perché il successo gli dimostrava che anche quel film d’autore era un’impresa commerciale come tutte le altre. Idealista duro e puro dunque, fino al nichilismo del paradosso secondo cui un film di qualità, politicamente e socialmente impegnato, non deve avere successo commerciale. Ma suo malgrado diventa un celebrità transalpina e così comincia ad accettare qualsiasi cosa, che si tratti di film artistici o di serie B tutto fa brodo per permettergli di finanziare le cause di quell’estrema sinistra a cui ha aderito con tutte le scarpe, e versa tutti i suoi guadagni nell’organizzazione maoista “Servire il popolo” con questa motivazione: “Molti giovani della borghesia hanno fatto lo stesso, vendendo la loro auto o il loro appartamento. D’altro canto, di attori che hanno fatto lo stesso, ce n’erano pochi o niente.” E fu espulso dal democristiano e cattolicissimo governo italiano come indesiderato. Il disgusto per la popolarità che gli deriva dal suo lavoro di attore si esprime ancora in questo racconto: “Ricordo una volta che stavo chiacchierando con un ragazzo che mi aveva visto il giorno prima in ‘Grazie zia’ di Salvatore Samperi, un dramma piuttosto sulfureo ed erotico dove interpretavo un ragazzo che seduceva la zia. Io stavo cercando di convincerlo della necessità di una rivolta, ma la sua unica ossessione era se avessi scopato o meno l’attrice, Lisa Gastoni.” E ha raccontato pure allegramente che Louis Malle lo cercava senza trovarlo perché lui era a fare la sua rivoluzione, e non lo ha più trovato. Nonostante ciò la sua carriera di attore non-attore ha continuato, e anche se l’emergenza estremista si è acquietata lui rimane sempre un uomo controcorrente. Oggi ha 79 anni e nel 2016 Pierpaolo De Santis ha realizzato su di lui il documentario biografico “A pugni chiusi”.