Nel febbraio del 1958, dunque esattamente 64 anni fa, veniva approvata quella che verrà ricordata per sempre come Legge Merlin, promossa dalla 71enne senatrice Lina (Angela) Merlin, che è stata la prima donna ad essere eletta nel nostro senato fra le fila del Partito Socialista Italiano a cui si era iscritta nel 1919, in un periodo storico in cui l’Italia procedeva verso l’opposto fronte del nascente fascismo. Lina era una maestrina che viveva ed insegnava nel natio Veneto, di solida formazione cattolica ma che aveva anche avuto l’opportunità di studiare a Grenoble, conseguendo una laurea in letteratura francese. Viaggiare e studiare all’estero, all’epoca, non era una cosa alla portata di tutte le ragazze, e tornata a insegnare in Italia si era portata dietro un suo personale bagaglio di differenti riferimenti culturali insieme a una diversa apertura mentale: adesso guardava l’ambiente in cui viveva con occhi nuovi e cominciava a rendersi conto della condizione in cui vivevano le donne dei suoi luoghi e del suo tempo e in particolare, da cattolica osservante, cominciò a non tollerare l’ipocrisia di tanti padri di famiglia che, benché anch’essi ferventi cattolici, ben tolleravano e frequentavano le case di tolleranza, sentite nella percezione maschile dell’epoca come un luogo piacevole in cui svagarsi, e dove i giovani futuri padri di famiglia potevano fare le loro prime esperienze sessuali in tutta sicurezza, e continuare a tornarci anche da sposati, mentre per le loro spose era impensabile avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Qui potrebbero anche entrare in campo ragionamenti e distinguo di carattere antropologico e sociologico, ma restiamo sul fatto specifico e su Lina Merlin che, novella socialista, comincia a collaborare col periodico “La difesa delle lavoratrici” di cui poi assumerà la direzione, e soprattutto diviene stretta collaboratrice del deputato socialista Giacomo Matteotti a cui comincia a riferire delle violenze messe in atto da squadroni fascisti nel suo padovano.

Nel 1924 Giacomo Matteotti fu rapito e ucciso dai fascisti e per la sua discepola i tempi si fanno duri: in meno di due anni venne arrestata cinque volte e poi venne pure licenziata dal suo impiego di maestra essendosi rifiutata di prestare il giuramento fascista obbligatoriamente richiesto agli impiegati pubblici. Questo il giuramento richiesto: “Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l’ufficio di insegnante e adempire tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.“ Va ricordato che su 1251 professori universitari solo in 15 rifiutarono di giurare, perdendo la cattedra; ma va anche ricordato che molti docenti politicamente schierati a sinistra, su consiglio di Palmiro Togliatti accettarono il compromesso del giuramento pur di poter mantenere l’abilitazione all’insegnamento e con esso continuare a svolgere “un’opera estremamente utile per il partito e per la causa dell’antifascismo”. La stessa cosa avvenne nel mondo cattolico dove, su suggerimento di Pio XI, molti buoni cristiano accettarono di piegarsi al fascismo “con riserva interiore”.

Dunque era stato questo il complesso mondo politico e sociale in cui si era impegnata la giovane Lina Merlin e va vista come una naturale conseguenza di tutto il suo impegno la promulgazione della legge che abolisce la regolamentazione della prostituzione chiudendo case chiuse, o case di tolleranza, volgarmente dette bordelli, e introducendo i nuovissimi reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Lina Merlin, da francesista, era stata ispirata dal movimento dell’ex prostituta ed attivista Marthe Richard che aveva fatto chiudere già nel 1946 i postriboli francesi. Applicata la Legge Merlin, la libera e volontaria prostituzione compiuta da donne e uomini maggiorenni restava però legale nella linea dell’inviolabilità della libertà personale. Sappiamo, col senno di poi, che lo sfruttamento della prostituzione non si è mai concluso, ma se non altro ha tolto allo Stato la gestione di quelle case – come oggi gli si dovrebbe togliere la gestione dei giochi d’azzardo – e soprattutto si è avuta l’introduzione di quei reati specifici nel nostro ordinamento giuridico.

Di due anni dopo, del 1960, è il film “Adua e le compagne” come sorta di instant movie su quel fenomeno che registrò il dissolvimento di un mondo le cui conseguenze furono per lo più infelici per i più diretti interessati: le prostitute, messe improvvisamente sulla strada e non più protette da un oliatissimo sistema di sfruttamento parastatale, per la maggior parte non si potettero o non si seppero – come anche non si vollero – ricollocare con altri ruoli nella benpensante società dell’epoca, e finirono letteralmente per strada e fra le grinfie di sfruttatori peggiori; per gli allegri frequentatori, finito il periodo di proteste nostalgie e rimpianti, ricominciò la frequentazione col rischio, stavolta, di contrarre quelle malattie veneree che nelle case vanivano tenute sotto controllo.

Scritto da tre eccellenti nomi, Ruggero Maccari, Ettore Scola e Tullio Pinelli cui si aggiunse lo stesso regista, il produttore Manolo Bolognini (fratello del regista Mauro) affidò la regia ad Antonio Pietrangeli che era molto versato nel ritrarre personaggi femminili e che negli anni a seguire scelse di esprimersi nella nascente commedia all’italiana: “Adua le compagne” è simbolicamente una sintesi del suo impegno professionale. Ma la sceneggiatura dei quattro bei nomi schierati in campo fa un po’ acqua da tutte le parti per varie ragioni: l’argomento è delicato e si sceglie di raccontare il dramma delle protagoniste alleggerendolo con toni da commedia, si evitano certi passaggi più spinosi che meglio avrebbero raccontato quelle storie ma che avrebbero spinto il film verso un dramma più crudo e meno adatto a una platea più compiacente; è un lampante esempio di film in bilico fra il morente neorealismo e la nascente commedia all’italiana, appunto, e dopo un solido inizio sulla casa in chiusura dove con poche battute gli sceneggiatori riescono a raccontare l’intero mondo delle donne, il film si perde via via in tanti rigagnoli inconcludenti.

Adua e le compagne, Lolita Marilina e Caterina, decidono di aprire una trattoria in un casolare fuori Roma con l’intento di tornare all’antico mestiere nelle stanze di sopra non appena l’impresa si fosse bene avviata, ma contrariamente a quanto prevedeva la legge – ovvero che le schede di pubblica sicurezza in cui venivano catalogate come prostitute venissero distrutte – questo non avviene, e continuando ad essere schedate come tali non riescono ad avere dei finanziamenti bancari per sostenere l’impresa già avviata coi loro risparmi. Viene loro in soccorso, un soccorso molto interessato e cinico, un affarista che acquista casa e terreno concedendolo in affitto alle donne ma presentandosi subito come prossimo sfruttatore. Poi, mentre la trattoria sia avvia con successo, a ognuna delle quattro è dedicato un capitolo: Adua, che è la capitana dell’impresa, si lega a un fascinoso intrallazzista di automobili; Marilina, che si presenta come sua nevrotica antagonista, vive il dramma personale di un figlio dato a balia quando esercitava il mestiere; Caterina si innamora, ricambiata, di un assiduo frequentatore della trattoria che nulla sa del loro passato; mentre Lolita, interpretata da Sandra Milo, risulta il personaggio meno definito, molto oca giuliva, un carattere sui generis che resterà incollato all’attrice e che lei stessa coltiverà. I nomi sono chiaramente espressione dell’epoca: Lolita è la conturbante protagonista adolescente del romanzo omonimo di Vladimir Nabokov del 1955 che fece tanto scalpore; Marilina è un chiaro riferimento alla Marilyn hollywoodiana; Adua è un nome in voga all’epoca che viene dalla città di quell’Eritrea in cui l’Italia colonialista si era impegnata bellicamente; e Caterina è il nome vero e normale con cui sceglie di tornare a chiamarsi la più sempliciotta delle quattro, il personaggio umanamente meglio definito.

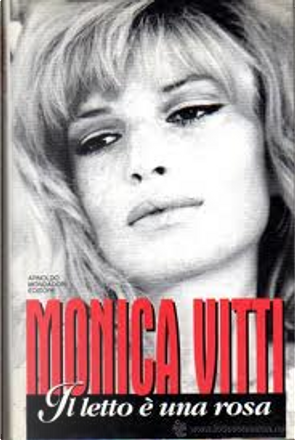

Adua e Marilina sono le francesi Simone Signoret, oggi considerata una delle più grandi attrici non solo francesi ma della storia del cinema e che all’epoca del film era già una star internazionale, e Emmanuelle Riva, recentissima star dopo il suo folgorante debutto l’anno prima in “Hiroshima mon amour” di Alain Resnais. Gina Rovere, al secolo Regina Ciccotti, è un’ex soubrette di riviste che è passata al cinema con ruoli di spalla e di contorno, e qui è in uno dei suoi ruoli più importanti. Da segnalare Valeria Fabrizi nel piccolo ruolo di Fosca, una prostituta che lasciando il mestiere va a fare la bottegaia a Milano dove ha affidato i suoi risparmi a un uomo di cui non ha più notizie: non sapremo come le andrà e il lieto o triste finale è lasciato alla nostra immaginazione; Marcello Mastroianni è la star maschile (in quello stesso 1960 escono “La dolce vita” e “Il bell’Antonio”) che giogioneggia nel ruolo del piacione romano che si fa una storia con Adua; divo cui il quartetto degli sceneggiatori concede per ragioni commerciali un po’ di spazio più del necessario, deragliando dal racconto principale che segue le donne. Altri attori nel cast sono Claudio Gora in linea coi suoi ruoli come cinico affarista, Ivo Garrani che tratteggia un ex cliente della casa-casino che per caso è in trattoria con moglie e figlio e prende accordi per tornare alle antiche pratiche; il primattore teatrale e caratterista cinematografico Gianrico Tedeschi interpreta un viscido prim’attore di rivista, che insieme al fantasista Calypso cui dà volto Enzo Maggio della nota famiglia napoletana (suoi fratelli minori sono Beniamino, Dante, Pupella e Rosalia) tenta di truffare l’ingenua Lolita prospettandole improbabili successi e paillettes; il sardo Antonio Rais, che interpreta lo spasimante di Caterina, è qui nel suo unico ruolo cinematografico in una carriera fatta di piccoli ruoli tivù; e poi c’è Domenico Modugno come sé stesso, star delle canzonette che si sentono alla radio perché la televisione è all’epoca un bene di lusso (da comprare a rate come prospetta l’innamorato di Caterina mentre le fa la proposta di matrimonio); Modugno, con la sua compagnia, capita nella trattoria e si esibisce alla chitarra in uno dei momenti più imbarazzanti di tutto il film: non perché sia pessima la sua prestazione ma perché il siparietto canterino da film musicarello è davvero fuori luogo. Chiusi tutti i siparietti più o meno brillanti o comunque di costume il film torna alle atmosfere drammatiche del neorealismo e si chiude su una strada di Roma – quella che fiancheggia il fu carcere femminile delle Mantellate, come mònito – dove in una notte fredda e piovosa Adua, e come lei immaginiamo le sue compagne, tornerà a battere dopo che l’impresa nel campo della ristorazione è fallita: un finale che vuole lasciare un frettoloso amaro in bocca e che sembra però una presa in giro, perché se ci piaceva la linea drammatica l’abbiamo persa di vista per tutto il film, ma se ci piaceva la linea brillante ce l’hanno tolta sul più bello.

Il film, che ha avuto un clamoroso successo di pubblico fra i nostalgici dei bordelli e fra quelli in cerca di scene piccanti che però non ci sono, è stato inizialmente ignorato dalla critica colta perché troppo imbarazzata per parlarne male. Esemplare il giudizio dello storico del cinema Giampiero Brunetta: “Discontinuo, pieno di cadute con non poche concessioni a un gusto para-goliardico, conferma l’abilità dell’autore nella caratterizzazione dei personaggi femminili e il suo dominio di più registri. Nel finale si sfiora la tragedia e in questa occasione, come altrove, una sorta di pudore lo blocca sulla soglia di un registro stilistico che, forse, sente ancora al di fuori della propria portata”. Simone Signoret e Emmanuelle Riva furono doppiate da Lilla Brignone e Maria Pia Di Meo, mentre Nando Gazzolo doppia Gianrico Tedeschi che probabilmente al momento del doppiaggio era in tournée teatrale. In conclusione voglio ricordare solo questi tre film italiani che hanno raccontato le case chiuse: “Film d’amore e d’anarchia” 1973, di Lina Wertmüller; “Salon Kitty” 1976, di Tinto Brass che però racconta un bordello berlinese; “Bordella” 1976, grottesco di Pupi Avati su un bordello maschile per sole donne.