Dopo “La classe operaia va in paradiso” restiamo sull’accoppiata film-lavoro facendo però un salto indietro di una decina d’anni e arrivando al 1960, epoca in cui il nostro cinema abbandonava lo stile e le istanze del neorealismo per inventare la commedia all’italiana. L’ispirazione sono due racconti di Alberto Moravia, “Il naso” e “La raccomandazione” dalle raccolte “Racconti romani” e “Nuovi racconti romani”, che l’autore trasforma in sceneggiatura insieme a un’altra firma eccellente, Pier Paolo Pasolini.

Di Pasolini basta ricordare che è già stato coinvolto in un processo per atti osceni in luogo pubblico (ha pagato tre minorenni per una masturbazione collettiva) ed era la fine degli anni ’40; trasferendosi poi a Roma scriverà: “La mia vita futura non sarà certo quella di un professore universitario: ormai su di me c’è il segno di Rimbaud o di Campana o anche di Wilde, ch’io lo voglia o no, che altri lo accettino o no.” Nel 1960 oltre a essere già un rinomato poeta ha già pubblicato il suo primo romanzo “Ragazzi di vita”, cui seguirà “Una vita violenta”, grande successo ma accusato di oscenità perché tratta di prostituzione maschile omosessuale e per questo escluso dai Premi Viareggio e Strega. Sul finire degli anni ’50 co-scrive le sceneggiature di un film di Bolognini, “Marisa la civetta” per la star delle commedie Marisa Allasio, e soprattutto partecipa alla scrittura di “Le notti di Cabiria” di Federico Fellini con Giulietta Masina che ottiene l’Oscar come Miglior Film Straniero; tutto mentre continua a scrivere su riviste letterarie e politiche, ovviamente di sinistra. Intanto sta già pensando al suo primo film da regista, “Accattone” che riuscirà a girare l’anno dopo, mentre nel ’62 aiuterà a debuttare il giovane Bernardo Bertolucci con il suo soggetto “La commare secca”.

Il più anziano e celebrato Alberto Moravia che si era fatto conoscere già nel 1929 con “Gli indifferenti”, sorta di primo romanzo esistenzialista, messo in film nel 1964 da Francesco Maselli e inutilmente rifatto nel 2019 da Leonardo Guerra Seràgnoli che lo ambienta in epoca odierna e cambia anche il finale. Nel 1952 vince il Premio Strega per “I racconti” e comincia a essere tradotto all’estero mentre questi suoi racconti cominciano a diventare sceneggiature cinematografiche; ed è proprio nello stesso 1960 che Vittorio De Sica dirige “La ciociara” con Sophia Loren che vince l’Oscar come Migliore Attrice. Dunque nella scrittura di questo film si incontrano il cinico distacco esistenziale di Moravia assai critico verso la borghesia, e lo sguardo partecipativo di Pasolini ai disagi della classe operaia e alla descrizione delle periferie.

La regia è affidata all’esteta Mauro Bolognini, non dichiaratamente omosessuale, che deve all’amicizia con Pasolini il suo re-indirizzamento verso un cinema di qualità superiore. Si era laureato in architettura e poi diplomato in scenografia al Centro Sperimentale di Cinematografia, ma nella pratica si orienta subito verso la regia, dapprima come aiuto e poi debuttando come regista di commedie musicali, sentimentali e di cappa e spada passando anche per Totò e Peppino. Da regista di genere, la svolta avviene quando Pasolini gli offre la sceneggiatura di “La notte brava” da un suo racconto, e poi la sceneggiatura di “Il bell’Antonio” dal romanzo di Vitaliano Brancati; segue questo “La giornata balorda” in cui il regista dà il meglio di sé come architetto e scenografo filmando una lunga magistrale carrellata – da applauso – che apre il film sull’interno balconato di un casermone di periferia, che poi chiude il cerchio del racconto concludendo anche il film, e che ispira il titolo per il mercato anglofono “From a Roman Balcony” mentre in Francia esce come “Ça s’est passé à Rome”.

Per la sua struttura oggi lo definiremmo un one day movie svolgendosi tutto in una giornata, assai balorda appunto, ma è anche un film di formazione perché il protagonista, che vaga per Roma alla ricerca di un qualsiasi impiego essendo un ventenne che non sa fare nulla armato però di buona volontà, impara almeno l’arte di arrangiarsi: il boom economico verso cui l’Italia si è avviata e che vedremo in altri film tipo “Il sorpasso” qui non è ancora arrivato, qui in questa periferia di stampo pasoliniano; e in questo il film ricorda assai da vicino “La commare secca” del debuttante Bernardo Bertolucci in cui la scrittura di Pasolini rimane assai presente, un’altra giornata balorda – con omicidio – scandita per momenti e punti di vista: vedere per credere.

Per il resto il film non è un capolavoro ma rimane un gioiellino da vedere come una finestra su una Roma dalle periferie sparite e su un modo di fare cinema – pensarlo, scriverlo, realizzarlo – irripetibile. E’ stato accusato di discontinuità e frammentarietà quando questi due aspetti sono proprio la struttura della storia: frammenti di esperienze diverse e discontinue di un giovane alla ricerca di un impiego qualsiasi, che entra in contatto con persone e ambienti diversi, che però gli rimangono tutti alieni. Risulta davvero debole, invece, la scelta del protagonista, il 26enne francese Jean Sorel nato Jean Bernard Antoine de Chieusses de Combaud-Roquebrune da nobile e antica famiglia. Decisamente gran bel ragazzo che fa la sua figura a petto nudo in diverse sequenze, è credibile come 20enne, ma si porta però dietro quell’aria da rampollo che non ci fa mai credere di essere un borgataro romano, per quanto ben doppiato in romanesco dall’ex attore bambino Massimo Turci, e bene che vada sembra più un attore di fotoromanzi. Di fatto, Jean Sorel, dopo aver debuttato in patria viene adottato dai nostri cineasti e si accasa in Italia con una carriera di tutto rispetto, tornando a recitare occasionalmente in Francia e lavorando anche con Luis Buñuel e Sidney Lumet, mentre in età matura si dà anche al teatro.

In ordine di apparizione fanno da contorno a Jean Sorel-Davide, il giovane fauno dinoccolato e piacione, la quindicenne Valeria Ciangottini che nonostante la giovanissima età ha già all’attivo un corso all’Actor’s Studio e ha debuttato in “La dolce vita” di Fellini che esce lo stesso anno, e qui è la ragazzina, vicina di casa e amichetta della sorella del protagonista del quale ha già partorito il figlio; e lui vuole solo onestamente sistemarsi: un’aspirazione che i ventenni di oggi non hanno più perché già troppo ben sistemati a casa con mamma e papà, in una società in cui la fine dell’infanzia, così come la fine della giovinezza e l’inizio dell’età matura, si è molto spostata in avanti negli anni.

Un’altra francese – il film e una coproduzione franco-italiana – è la 19enne Jeanne Valérie che è più convincente nel ruolo di Marina, un’altra abitante del caseggiato che la mattina attraversa i pratoni per andare a prendere il tram insieme al protagonista, di cui è un’ex filarino, per andare a fare la manicure, ma scopriremo che va a fare altro, e nel corso della giornata si concederà ancora al piacione fra i tetti di Roma. Fra Francia e Italia e fra cinema e tv Jeanne Valérie resterà un’attrice nell’ombra; è morta in Italia lo scorso anno.

Con un biglietto di raccomandazione di un losco zio traffichino, Davide va a incontrare un personaggio diversamente losco in abito color crema, un viscido trafficante di carte bollate nell’interpretazione da routine, per la non originalità, ma sempre centrata di Paolo Stoppa, che dà al film uno segmento di spessore col suo avvocato Moglie che, nomen omen, tradisce la moglie con la manicurista.

Rik Battaglia, benché protagonista in tanti film anche d’autore – lo ha fatto debuttare Mario Soldati accanto a una giovane Sophia Loren in “La donna del fiume”, e ha anche recitato per il suo amico Sergio Leone – non ha sfondato, restando un attore al margine; qui nel ruolo di un camionista trafficante di olio contraffatto, con un preciso riferimento a uno scandalo di un paio d’anni prima, svelato nel 1958 dall’Espresso nell’articolo “L’asino in bottiglia” che raccontava una clamorosa frode alimentare: il 90 per cento dell’olio d’oliva venduto in Italia sin dal dopoguerra conteneva grassi di animali morti, cavalli, buoi, asini e montoni. Strada facendo i due giovanotti si concedono una pausa con la prostituta Sabina interpretata da Isabelle Corey, altra francese trasferitasi in Italia per recitare nei peplum e nella commedia.

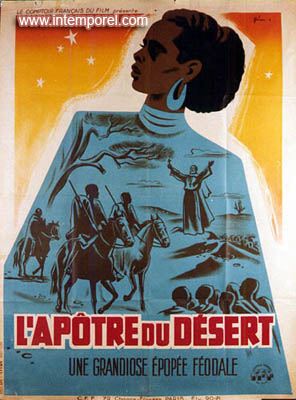

Ed è poi il momento di Lea Massari, all’anagrafe Anna Maria Massatani, che accorciando il cognome si è data il nome di Lea in memoria del fidanzato Leo morto in un incidente a pochi giorni dalle nozze. Attrice a tutto tondo impegnata sia in teatro che in cinema e in tv, indubbiamente dotata di talento e di un fascino felino e sfuggente, recita anche in francese e le sue partecipazioni oltralpe sono forse più importanti che quelle nostrane, in ogni caso quasi tutte interpretazioni di donne borghesi con un lato oscuro. Qui è Freja, l’amica – non moglie, come specifica quasi con ambiguo orgoglio – dell’anziano affarista dell’olio contraffatto, che si lascia affascinare dal bel borgataro dai semplici sogni, ed elegantemente flirta con lui concedendogli fiducia e simpatia, non altro però: troppo scaltra per fare un passo falso così banale. Nella locandina, dove è il secondo nome dopo il protagonista, sovrasta il giovane steso ai suoi piedi alludendo a ciò che di fatto non accade. Lea Massari, oggi 88enne si è ritirata dalle scene a 57 anni.

Notevole anche la colonna sonora jazz di Piero Piccioni. Il film è interamente disponibile su YouTube.