Un’altra opera prima cinematografica che viene da un’altra opera prima letteraria del 2006, romanzo di Catena Fiorello, che seguendo il percorso dei fratelli Rosario e Beppe nel bel mondo dello spettacolo, ha sperimentato in tv come autrice e conduttrice e ora sembra felicemente avviata al mestiere di scrittrice. Un romanzo siciliano, fatto di memorie non necessariamente personali ma certo intriso di storie e spunti e umori che da qualche parte sono germogliati come veri, intorno a lei. Non ho letto il romanzo ma essendo coetaneo – di pochi anni più grande – di Catena Fiorello, e come lei provenendo dalla classe operaria, riconosco il sapore dell’epoca in cui colloca la sua storia, gli anni Sessanta, la gente che racconta, le storie taciute, i rancori cupi e un orgoglio che ferocemente difende il “proprio”: la famiglia, la casa, l’onore; gente così presa a difendere i propri ristretti confini, che alla famiglia e alla casa e all’onore resta estraneo il concetto di patria, così sentito altrove, una patria che in realtà è patrigna e dalla quale bisogna emigrare per potere immaginare un futuro.

Proprio con una straziante scena di distacco si apre il film, con la preadolescente Lucia, a picciridda, che si dispera per la partenza dei suoi: verso la Germania nel romanzo, per la Francia nel film, dovendo assecondare esigenze di coproduzione. Fra romanzo e film c’è un’altra dislocazione: nel romanzo la storia si colloca nell’immaginario Leto, villaggio di pescatori lungo la costa fra Catania e Messina, nel film il set è Favignana, sul lato opposto della Sicilia, di fronte a Trapani: un’isola lontana dall’Isola madre, scelta felice che dà pienamente il senso di distanza e di estraneità; una terra aspra che vive di mare e di un arido entroterra, e che pure regala scorci e panorami da cartolina.

La picciridda resta affidata alla dura nonna paterna, la “generala” come la definisce l’inviso cognato, una donna come ce ne sono, o ce ne sono state, in ogni famiglia siciliana, anche borghesi o nobili: indurite dalla vita, di stenti materiali o morali, e che conoscono solo il linguaggio della negazione: tutto è proibito perché tutto è pericoloso, e soprattutto è un pericolo non immediatamente riconoscibile, specie a 11 anni. La sceneggiatura, curata dalla stessa autrice insieme al regista, ha preso la volata con l’apporto di Ugo Chiti, che ha asciugato le ridondanze del racconto e soprattutto i dialoghi, creando i magistrali personaggi della nonna e della sua disconosciuta sorella: una faida antica e dolorosa che resta come sottotraccia e spina dorsale di tutto il racconto; personaggi che si esprimono più con gli occhi che con le parole, essenziali e diretti allo stesso tempo, molto cinematografici e davvero credibili sul piano naturalistico del racconto di un’umanità complessa e portatrice di dolori avvitati su se stessi. Il regista Paolo Licata, raccontando la sua avventura, conferma la scelta di privilegiare il naturalismo e cerca uno stile proprio nei tanti dettagli inquadrati in primissimo piano, nelle soggettive della piccirdda che si aprono a improvvisi campi lunghi: uno stile preciso che però non si imprime con lampi di genio autorale.

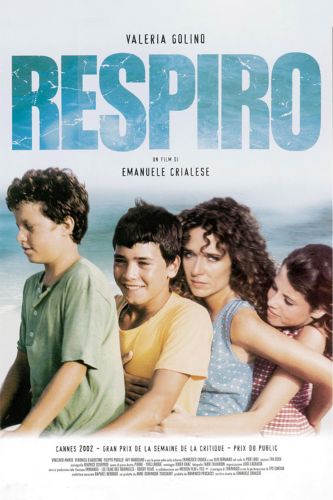

Mi torna in mente il folgorante debutto di un altro siciliano (di studi e cultura americana), Emanuele Crialese, che dopo il lungometraggio d’esordio, “Once we were strangers” sugli immigrati di New York, e che qui in Italia nessuno ha visto, ha sorpreso la critica e conquistato il pubblico con “Respiro”, 2002, girato su un’altra isola, Lampedusa, e ha poi continuato la sua filmografia in ascesa con “Nuovomondo”, 2006, sugli emigranti siciliani e “Terraferma”, 2011, sugli immigranti africani che continuiamo a definire clandestini anche solo per pigrizia intellettuale. Un regista con una visione precisa che nel 2014 gli è valso il Premio Nazionale Cultura della Pace con questa motivazione: “Per aver mostrato attraverso le sue opere, i suoi film e i suoi racconti, un’umanità in viaggio, alla ricerca di un luogo di vita dignitoso, dove poter esprimere il proprio desiderio di appartenenza al consesso umano ed il proprio progetto vitale. Mostra un’umanità attenta ad affermare, con forza, il proprio essere nel mondo, a manifestare, con semplicità e chiarezza, la cittadinanza mondiale di ogni uomo, al di là di confini e frontiere artificiosamente costruiti. La dignità non ha carta d’identità o passaporto che possa negare il diritto di ognuno all’esistenza.” Da allora Emanuele Crialese purtroppo tace.

Un altro dei meriti del film di Paolo Licata è un cast senza compromessi fatto tutto di siciliani, volti giusti al posto giusto, che parlano un credibile dialetto, benché addomesticato da un forbito italiano in sottotraccia. La Picciridda è la debuttante palermitana Marta Castiglia, che sorprendentemente parla un siciliano appreso dai coach, per l’occasione, dato che appartenendo alla borghesia non lo conosceva, e il risultato è un’interpretazione assai convincente. L’altra protagonista, Lucia Sardo, si trova servito un personaggio molto ben scritto, al quale presta silenzi e sguardi traversi in un’interpretazione che ogni nostra mamma o nonna esprime ogni giorno, ma che nella particolarità dell’opera cinematografica guadagna all’interprete la candidatura ai Nastri d’Argento.

Stessa scrittura per la sorella antagonista, molti sguardi e poche parole, nell’ultima interpretazione di Ileana Rigano, scomparsa lo scorso primo giugno per complicazioni post operatorie. Un’interpretazione assai sofferente, quella di Ileana, che tratteggia con grazia una donna perdente e perduta nella scelta che ha compiuto in passato e che l’ha allontanata dall’indurita sorella. Chiamo Ileana per nome perché era una collega di teatro, e al Teatro Stabile di Catania ha trascorso la sua vita artistica, e non posso che ricordarla come una donna e una compagna di lavoro discreta e sempre in linea, che in questa sua ultima interpretazione ha davvero dato il meglio, e non sorprende, e rammarica.

Completano il cast Claudio Collovà, come suo marito, Tania Bambaci come madre di Lucia, Federica Sarno come Lucia adulta, Loredana Marino come zia che sta in mezzo al dramma familiare, Katia Greco come cugina sedotta e abbandonata, Ludovico Vitrano è il tristo seduttore e la di lui moglie è Valentina Ferrante, collega teatrale molto attiva anche nella drammaturgia, che si diverte a definire con poche pennellate una moglie ilare, sorridente inconsapevole cornuta.

Il film è uscito nelle sale il 5 marzo di quest’infausto 2020 e ha fatto appena in tempo a raccogliere buoni incassi finché la chiusura di tutte le attività non indispensabili lo ha messo nel limbo. Oggi è in streaming su Chili ma contemporaneamente è tornato in alcune sale, per lo più arene all’aperto che hanno organizzato un distanziamento sociale molto efficace; dunque in tempi speciali – offerte speciali, con offerte al pubblico diversificate, che immagino sarà la realtà alla quale ci dovremo abituare: non tutti vorranno tornare nelle sale al chiuso, afflitti da mascherine distanziamento e paura, e prevedo un nuovo modello di distribuzione, contemporaneo sui diversi canali, cinema streaming e home video. Il film è stato proiettato al Taormina Film Festival è ha impressionato positivamente il presidente della giuria Oliver Stone, che stringendo la mano al regista gli ha dato il suo viatico: “Quando ho visto il film sono rimasto sconvolto. Devi essere orgoglioso di questo film. Una cosa del genere vale come un Golden Globe!”. E sulle locandine è subito apparsa la sintesi del suo pensiero: “Un film stupefacente che va dritto al cuore.” Però quando io ho visto il film credo di averci messo poco cuore e troppo cervello.